プレスリリース

2022年 |2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |

![]()

2025年12月25日

熱帯泥炭地は温室効果気体の巨大排出源である ~排出量推定法の開発と排出削減への貢献~

広大な熱帯泥炭地における二酸化炭素とメタンの排出量マップの月単位での作成に成功し、湿地林の農地開発や干ばつによる排出量の変化を解明しました。土地利用や農地管理の適正化による排出量削減への貢献が期待されます。

![]()

2025年12月9日

水田を利用するサギ類が福島第一原発事故後の避難指示による 耕作放棄で減少 ―車載カメラ×統計モデルで効率的な生物多様性指標モニタリング―

車載カメラでの動画撮影と統計モデルを組み合わせ大型動物の個体数を推定する手法を開発。その手法を福島第一原発事故後の避難指示区域と周辺の水田で撮影された動画中のサギ類に適用したところ、避難指示区域内ではサギ類が顕著に少ないことを示しました。

![]()

2025年11月18日

生物の進化を島が支える -シマクイナが明かす、日本列島が大陸集団の存続を支える仕組み-

最先端のゲノム研究によって北東アジア固有で絶滅危惧種のシマクイナの進化の歴史を復元し、日本列島が大陸(北東アジア)の遺伝的供給源となって本種の数十万年の存続に貢献した可能性を明らかにしました。

![]()

2025年11月13日

ウイルス認識センサーの応答がイエネコとイリオモテヤマネコで類似 —イリオモテヤマネコも鳥インフルエンザ等感染症で重篤化の可能性—

イエネコとイリオモテヤマネコの培養細胞を用いて、ウイルス認識センサーの応答性を比較したところ、類似が明らかになりました。発症が確認されていない「高病原性鳥インフルエンザ」などの感染症が、潜在的にリスクが高い可能性を示しています。

![]()

2025年9月17日

流域の土地利用が湧水性魚類の分布に影響 —ホトケドジョウを指標に検証—

印旛沼流域で絶滅危惧種「ホトケドジョウ」を対象に分布に影響する気候、地形、土地利用などの要因を総合的に解析しました。結果、谷津の集水域内の浸透可能な土地の広さや地下水の安定供給の程度が、谷底での当該種の生息地適性に影響していることが示唆されました。

![]()

2025年8月25日

セミの大合唱から個別種を識別するAIを開発 —AIと音響シミュレーションで生物多様性モニタリングを効率化—

AIと音響シミュレーション技術を組み合わせた手法で、セミ類の複雑な合唱からセミの種類を自動識別する技術を開発しました。

![]()

2025年8月6日

タイムカプセル化事業で保存された培養細胞を用いて高病原性鳥インフルエンザの抵抗性に関わる遺伝子を特定 —培養細胞を用いた希少種保全への新たなアプローチ—

国立環境研究所のタイムカプセル化事業で保存された希少鳥類の培養細胞を用いた網羅的な遺伝子解析により、高病原性鳥インフルエンザウイルスへの抵抗性に関与する2種類の抗ウイルス遺伝子を特定しました。

![]()

2025年7月31日

学際的研究が示す日本から台湾への天然記念物オカヤドカリ密輸出の可能性

国の天然記念物に指定されているムラサキオカヤドカリ(Coenobita purpureus)について、台湾における需要と市場価値の高まりに対して十分とは言えない法的規制が、日本からの密輸出を引き起こしている可能性を示しました。

![]()

2025年6月26日

伊豆諸島全体で鳥類の多様性が過去50年の間に低下した ~一部の島に導入された捕食者の影響が海を越えて波及した可能性~

伊豆諸島の10島で過去50年間に本土で分布を拡大した鳥類種が島に定着する一方、ほぼ全島で鳥類の多様性が低下したことが分かりました。捕食者(二ホンイタチ)が導入された4島における鳥類群集の劣化が、複数の島を移動する鳥類の減少を通じて伊豆諸島全体に波及した可能性があります。

![]()

2025年7月3日

\行動科学×生物多様性保全/ 寄付型/金銭型インセンティブによって「いきもの写真」のアプリ投稿行動が変化 —ユーザー参加型で生物多様性データを集めていくために—

いきものコレクションアプリ「Biome(バイオーム)」を用いて動植物の写真投稿を促すためのインセンティブ手法の効果を評価し、インセンティブの種類によってユーザーの投稿行動の“量”だけでなく“中身”も変わる可能性を発見しました。

![]()

2025年6月26日

伊豆諸島全体で鳥類の多様性が過去50年の間に低下した ~一部の島に導入された捕食者の影響が海を越えて波及した可能性~

伊豆諸島の10島で過去50年間に本土で分布を拡大した鳥類種が島に定着する一方、ほぼ全島で鳥類の多様性が低下したことが分かりました。捕食者(二ホンイタチ)が導入された4島における鳥類群集の劣化が、複数の島を移動する鳥類の減少を通じて伊豆諸島全体に波及した可能性があります。

![]()

2025年4月30日

生物群集はエネルギー地形の高低に従い変化する ―データ駆動型の生物多様性の変化予測を実現―

エネルギー地形解析により、群集組成の時間変化はエネルギーの高い(不安定な)状態からエネルギーの低い(安定な)状態へと予測可能な軌跡をたどることが示されました。変化前の状態が不安定であるほど群集組成が大きく変化することも明らかになりました。

![]()

2025年3月24日

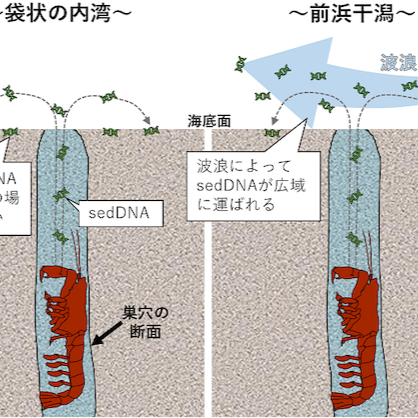

“スプーン1杯の砂”から 巨大巣穴に潜む干潟生物の痕跡を発見! ~ 堆積物中のDNAから生物を同定・定量する新手法への第一歩 ~

干潟に巨大な巣穴を掘るアナジャコを対象とした環境DNA分析を行い、①堆積物中に含まれる環境DNA(sedDNA)の濃度がアナジャコの個体数の指標になり得ること、②海洋ベントスを対象としたsedDNA分析に適する地理的・季節的な条件を発見しました。

![]()

2025年3月17日

地球温暖化による高温はアオウミガメに悪影響の可能性 —培養細胞を使い、温度上昇によるアオウミガメへの影響を予測—

アオウミガメの生息地では地球温暖化による気温や海水温の上昇が確認され、アオウミガメへの影響が問題視されています。研究チームは、高温により、アオウミガメの培養細胞においてDNA損傷が誘発され、アポトーシスという自発的な細胞死に誘導されることを明らかにしました

![]()

2025年3月5日

豚熱の発生が引き起こす新たな野生動物管理の課題 —野生動物の感染症がオンライン市場のヒトの行動も変える—

野生イノシシにおける豚熱の発生が、捕獲アイテムや防除アイテムの購買行動にどのような影響を与えるかを国内のオンライン市場データを用いて分析し、わななどの捕獲アイテムの購買が17%減少する一方で、フェンスや忌避剤などの防除アイテムの購買が73%増加することを明らかにしました。

![]()

2025年2月6日

野生生物取引の規制、意図せぬ波及効果が明らかに —規制対象外の種の取引量増加を示唆

オンライン市場における国内の野生生物取引を分析し、種の保存法に基づく国内希少野生生物種の販売規制等が、規制対象外の野生生物取引を促進していることを明らかにしました

![]()

2024年12月17日

野鳥の鳴き声オンライン学習ツール「とりトレ」のアルゴリズムの有効性を検証! 出題頻度の最適化が学習効果向上のキーポイント

再生される野鳥の鳴き声から種名を当てる、クイズ形式の鳴き声学習ツール「とりトレ」を開発し、オンラインで一般公開。覚えやすい種を多く出題する「頻度調整アルゴリズム」と、学習者が出題頻度を変更できる「対話型アルゴリズム」をとりトレに導入し、有効性を評価しました。

![]()

2024年12月17日

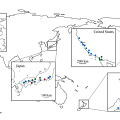

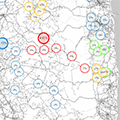

日本国内におけるフタトゲチマダニの遺伝的集団構造:マダニ媒介性感染症管理のための基盤情報

15県から235個体のフタトゲチマダニを採集し、ミトコンドリアDNAの地理的変異を調査しました。DNAハプロタイプに基づく解析から、日本の集団は両性生殖系統と単為生殖系統の2グループに分化しており、両性生殖系統は西南日本に集中し、単為生殖系統は全国的に広く分布することが示されました。

![]()

2024年12月10日

種の命名行為に関する再考:神話や架空の怪獣の名前を使うことが招く分類学上の諸問題

学名は国際的な命名規約に基づく生物の共通名称ですが、新種に有名人や神話を由来とする名をつける手法が注目されています。著者らはこの手法が関心を高める一方で命名規約上の問題があると指摘しました。

![]()

2024年10月23日

全国175箇所におけるニホンミツバチ巣内の農薬濃度を測定し、巣の周辺の土地利用との関係を解析しました。その結果、農地(特に水田と果樹園)、および都市域において農薬にばく露するリスクが高く、森林ではそのリスクが低い傾向にあることが明らかになりました。

![]()

2024年10月22日

生物間の関係性の「変わりやすさ」が、農薬かく乱に 対する生物密度の安定性に影響することを実験的に解明

全生物間相互作用の「変わりやすさ(変動性)」が、農薬によるかく乱の下での生物密度の安定性に対して、どのように作用するかを実験的に明らかにしました。特に、相互作用の変動性のタイプによって、かく乱に対する安定性を高める場合と、逆に安定性を低下させる場合があることを突き止めました。

![]()

2024年10月9日

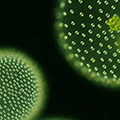

古代湖琵琶湖から球形緑藻ボルボックスの新種 "ビワコエンシス"を発見 〜琵琶湖からボルボックス愛を込めて〜

琵琶湖分室による琵琶湖での水質調査で採集された湖水から新種のボルボックスを発見し、「ボルボックス・ビワコエンシス」と名付けました。琵琶湖のような古代湖から固有のボルボックスの新種が発見・新種記載されるのは、世界で初めてのことです。

![]()

2024年8月7日

その花は都市では咲かない

—都市化による雑草の繁殖形質の進化の検証—

スベリヒユという雑草を用いた栽培実験を行い、東京の都市部に生育するスベリヒユは花が咲かないような進化を遂げている可能性を示しました。これは、都市部に生育する植物が都市化により進化的な影響を受けていることを示唆し、環境変動下において生物多様性の保全や管理を行う上で重要な知見となります。

![]()

2024年7月9日

ウイング・スラッピング: ミツバチが巣に近づくアリを翅で弾き飛ばす防衛行動

ニホンミツバチが翅でアリを弾き飛ばす行動を「ウイング・スラッピング」と命名し、行動をハイスピードカメラで詳細に記録しました。この行動は、海外のミツバチが風圧でアリを遠ざける方法とは異なり、翅を直接アリに接触させます。ミツバチの防衛行動の進化を理解するうえで重要な知見を提供します。

![]()

2024年6月28日

市民の力でハチを保全し、植物を保全する

-市民参加型調査のデータを使用したハチの分布と送粉の機能形質の分布推定-

マルハナバチ類とニホンミツバチの種数と希少種の分布、送粉の機能形質の分布を推定しました。その結果、ハチの種数は北海道の西部で多い一方で、口吻長の範囲は本州の中部で広いことが推定されました。

![]()

2024年6月24日

市民参加型調査の結果を活用し「セミの初鳴き日」に影響する要因に迫る

国立環境研究所は2021年から、市民・学校・民間企業等の有志による「生物季節モニタリング」を展開してきました。この度、気象庁によって観測された過去のデータと、モニタリング参加者が取得した新しいデータの両方を活用し、「アブラゼミの初鳴き日」に影響する要因を解析しました。その結果、前年の盛夏から初冬の気温が高いと、初鳴き日が早まる可能性が示唆されました。

![]()

2024年6月7日

愛知目標の次のステージへ向けて: 「昆明・モントリオール生物多様性枠組」について特集しました

生物多様性に関する「愛知目標」を引き継ぐ、新たな世界目標である「昆明・モントリオール生物多様性枠組(KMGBF)の背景と詳細を解説する特集を企画し、2024年6月1日に4編の和文論文がオープンアクセスで掲載されました。この特集を通じて、日本でも枠組への理解が広がり、具体的な保全活動に関する議論が活発化することを期待します。

![]()

2024年3月18日

ニホンミツバチの分蜂回数の増加 ―2000年から2022年の養蜂者 の飼育記録から―

ニホンミツバチ養蜂者から過去の分蜂記録を収集し、分蜂回数の長期的な変化を解析しました。その結果、2000年から2022年の23年間に、ニホンミツバチの分蜂回数は緩やかに増加し、分蜂開始日は早まったと推定されました。

![]()

2024年2月1日

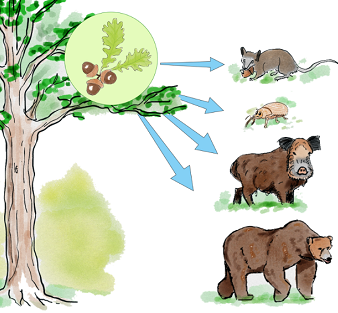

どんぐり生産量の予測モデルの開発に成功 ~食料にしている野生動物の個体数予測につながる~

北海道大学北方生物圏フィールド科学センター雨龍研究林において、約40年間に渡って実測されたミズナラのどんぐり生産量の年々変化を再現することに成功しました。食料としてどんぐりに依存しているクマ・イノシシ・ネズミなどの動物の動態予測への進展に期待されます。

![]()

2023年12月6日

温暖化による生物の分布拡大が在来種に及ぼす影響を評価 トンボをモデルに温度上昇で在来種の採餌量が減少することを解明

温暖化に伴い急速に生物の生息地が変化した場合に、分布を拡大させた種(分布拡大種)が在来種に対してどのような影響を及ぼすのかについて、トンボをモデルに評価しました。その結果、分布拡大種の存在が、温度上昇に伴う在来種の採餌量減少に影響を与える可能性を示しました。

![]()

2023年12月5日

騒音下で多様なものを食べるバッタたち ~自動車騒音が道路から数百メートル以内のバッタ類の食性変化を引き起こすことを解明~

陸上の主要な人為的な騒音の一つである自動車騒音が、鳥類の個体数や捕食の頻度等だけでなく、無脊椎動物消費者であるバッタ類の食性を多様化させ、その影響は騒音が十分減衰する騒音源から300m程度の範囲でも生じることを解明しました。

![]()

2023年11月30日

殺虫剤と水田の水温上昇がトンボ類に与える影響を解明 温暖化に起因する水温上昇は殺虫剤による生態リスクを高める可能性

水田の水温上昇により、生息するトンボ類の幼虫が受ける殺虫剤の影響が強くなり、個体数が大幅に減少することを世界で初めて解明しました。本研究成果は、今後温暖化が進行するなかで、生物多様性に配慮した農業生産のあり方を検討する際に重要な知見となるものです。

![]()

2023年10月25日

つくば地域初の自然共生サイト 国立環境研究所とつくばこどもの森保育園が認定に

国立環境研究所(茨城県つくば市小野川)とつくばこどもの森保育園(茨城県つくば市沼崎)は、環境省の新たな取り組み「自然共生サイト」に申請し、2023年10月25日に、つくば地域で最初の認定地となりました。

![]()

2023年10月16日

妙高戸隠連山国立公園の火打山・妙高山の登山口での訪問者を対象とした調査から、山岳地域への外来植物の持込の抑止のために登山靴の清掃行為を促進させるには、足跡マークを用いて清掃道具まで誘導すること、および具体的な抑止方法について情報を提示することが有効であることを明らかにしました。

![]()

2023年10月4日

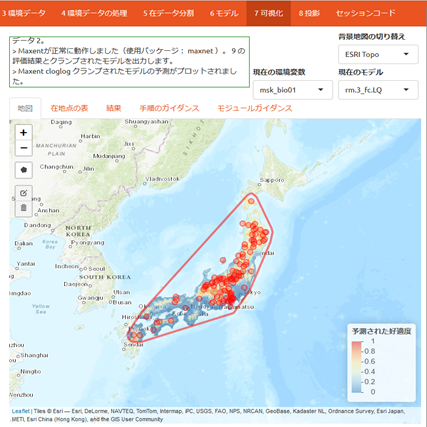

生き物の分布推定ツール「オープンSDM」の公開 —誰もが生物種分布モデルを学び使うことを支援するツール—

生物種分布モデル(Species Distribution Models、以下「SDM」)解析の手法を学習しながら、実際に解析することができる日本語ツール 「オープンSDM」を開発しました。オープンSDMは初心者から専門家まで幅広いユーザーを想定しており、地域スケールでの解析に適した高解像度のデータを使用することも可能です。

![]()

2023年10月3日

絶滅危惧鳥類ヤンバルクイナの免疫系の活性化に関わる遺伝子の機能喪失を発見 —ヤンバルクイナの感染症リスク評価・対策への新知見—

絶滅危惧鳥類であるヤンバルクイナにおいて、免疫系の活性化に関わるMDA5遺伝子が機能喪失していることを明らかにしました。

![]()

2023年9月26日

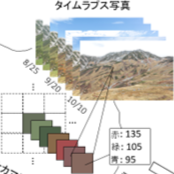

山小屋カメラを高山植生モニタリングに活用

深層学習を用いた植生図の自動作成手法を開発

山小屋等に設置したタイムラプスカメラを用いて、地理情報化された植生図を自動的に作成する手法を開発しました。

![]()

2023年9月26日

昆明・モントリオール生物多様性枠組の達成に向けた全球生物多様性観測システム(GBiOS)の構築

「昆明・モントリオール生物多様性枠組(KM-GBF)」目標の進捗・達成状況をモニタリングし、生物多様性の変化に関する代表的かつ包括的な理解を提供するため「全球生物多様性観測システム(GBiOS)」の構築を提案しました。

![]()

2023年8月4日

光を使って地中の有機物と微生物活性を推定する新手法を開発 ~野外における炭素循環研究の効率向上に期待~

野外の森林土壌中の有機物組成とそれが微生物に分解されることによって生じるCO2の放出速度を非破壊的かつ迅速に推定する新しい観測法を開発しました。

![]()

2023年6月22日

オスの性染色体だけでバイセクシュアル種へ進化する :緑藻ボルボックスの非モデル種の全ゲノム解析で解明

バイセクシュアル種への進化を探るためにタイ国産 株のボルボックス・アフリカヌスの全ゲノム解析に取り組み、タイ国産株のバイセクシュアル種では、メスの性染色体に相当する部分が全て欠落している一方で、オスの性染色体に相当する部分がほとんどそのまま残存していることを明らかにしました。

![]()

2023年6月14日

環境DNAによる全国湖沼の魚類モニタリング: 1Lの採水によって40種を超える魚種を検出

環境DNA調査手法を用いて、全国の18湖沼における魚類多様性をどの程度把握できるかを検討しました。その結果、1湖沼当たり6箇所の採水(合計1L)によって、最大40種を超える魚種を捉えることができました。さらに魚の生息場所や隠れやすい体型などがそれぞれの種の環境DNAの検出に影響を与えることがわかりました。

![]()

2023年4月24日

国立環境研究所、日本ナショナル・トラスト協会、一橋大学等は協働で、絶滅危惧種アマミノクロウサギが生息する奄美大島の森を購入するための寄付キャンペーン「アマミノクロウサギトラスト2020」を実施し、呼びかけ方法や募金プラットフォームを変えることで、どのようにすれば効果的に寄付を獲得できるのか検討を行いました。

![]()

2023年4月18日

牧野富太郎博士ゆかりの水草ムジナモ(絶滅危惧IA類)

国内自生地を発見

西原昇吾(中央大学)が、2022年10月、石川県内の農業用ため池において「ムジナモ」を発見しました。国立環境研究所などで現地環境調査と遺伝解析を行った結果、発見されたムジナモは人為的に導入されたものではなく、環境改善の結果出現した自生個体群である可能性が高いと判断されました。

![]()

2023年4月17日

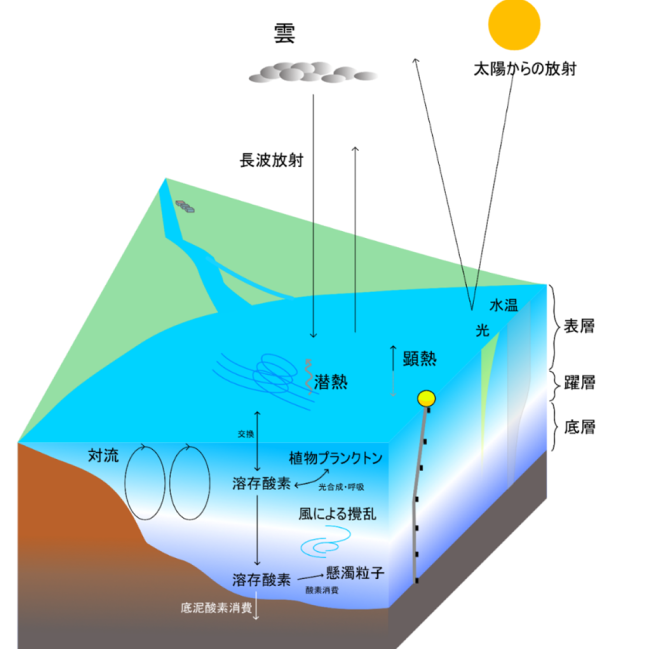

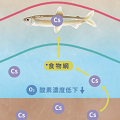

霞ケ浦をモデルサイトに、猛暑による浅い湖沼の貧酸素化の影響を解析しました。猛暑時には湖面と湖底の水温差、強い日射や気温により貧酸素化が加速することが明らかとなり、今後、猛暑の頻発によって貧酸素化のリスクが高まる可能性が示されました。

![]()

2023年3月24日

炭化水素産生藻類ボトリオコッカスの「衣」に ドリルで穴をあけて住み着く共生細菌の発見 -藻類屋外大量培養と藻類ブルーム制御の鍵となる可能性-

緑藻の一種ボトリオコッカス・ブラウニーの分離株から、ボトリオコッカスの「衣」に相当する細胞外マトリクス(多糖などから構成される細胞外層)にドリル運動で穴をあけて住み着くという、ユニークな運動・生態を示す螺旋細菌を発見しました。

![]()

2023年3月9日

自動撮影によって赤とんぼの定量的調査に成功

福島県の営農再開水田等で実証

独自に開発した自動撮影装置を用いて福島県の水田において赤とんぼ類の調査を行いました。その結果、秋の成虫個体数調査と自動撮影調査の結果が一致すること、ノシメトンボに関しては、秋の自動撮影調査の結果から翌年に羽化するヤゴの個体数をある程度予測できることが明らかになりました。

![]()

2023年2月21日

悠久を生きる巨樹と人との繋がり

~巨樹”パワー”は気候風土に育まれる~

「巨樹・巨木林データベース」に集積された日本全域の巨樹38,994本の大規模データを解析した結果、人と巨樹の繋がりは、巨樹の特性(太さや推定樹齢)、及び、その背後に存在する気候・地理要因により駆動されている可能性を世界で初めて明らかにしました。

![]()

2023年2月3日

世界自然遺産・奄美群島の多様性は足元から!

全維管束植物のモニタリング起点データを提供

奄美群島の植物多様性を草本層を含めて定量的に評価した初めての研究です。今後の世界自然遺産モニタリングの起点データとなります。

![]()

2023年1月27日

身近にいた新種の微細藻類

―最小サイズの緑藻・メダカモを発見―

メダカや金魚を飼育していた水槽の藻類を固形培地に線画培養を繰り返すことによって、新種の淡水性緑藻・メダカモを発見しました。

![]()

2022年12月23日

植物にオゾン耐性を付与するタンパク質

~フィトシアニンによる新規ストレス防御機構の発見~

オゾンには人や植物に対する毒性があり、大気中濃度の高い都市やその周辺において作物や樹木に様々な被害をもたらしています。モデル植物シロイヌナズナでオゾン耐性に関わる遺伝子を探索した結果、これまでほとんど機能が知られていなかったフィトシアニンと呼ばれるタンパク質群が植物のオゾン耐性を高める機能を持つことが明らかになりました。

![]()

2022年12 月14日

お米に生物多様性の価値を!ラベル認証で保全を促進

認証と保全象徴種の明示で生物多様性保全米の差別化の可能性

全国の消費者を対象にアンケート調査を行い、生物多様性に配慮して生産された米の認証ラベルに対する評価を貨幣価値単位で推計しました。消費者の評価に基づいて適切に認証ラベルをデザインすることで生物多様性保全米を差異化、高付加価値化できる可能性が示されました。

![]()

2022年12月13日

高山植物のお花畑、消失の危機

~大雪山国立公園における気候変動影響予測~

大雪山国立公園の「お花畑」を形成する草原性の高山植生と亜高山帯の森林植生の生育適地面積を推定するモデルを構築し、気候変動シナリオのもとで2050年と2100年時点の適地面積の変化予測を行いました。将来の高山植生の生育適地はほぼ消失し、山頂付近まで亜高山帯森林植生の適地に置き換わることが予測されました。

![]()

2022年11月29日

SMBCグループとMS&ADグループによる自然資本・気候変動分野での業務提携について

国立環境研究所は、自然資本に係る課題解決に向けた調査・研究を行うコンソーシアム設立に向けた論議に参加しています。

![]()

2022年11月28日

水位操作による富栄養化症状の緩和 ~湖沼における水質管理手法の新しい選択肢~

湖沼の生態系を模した大型実験プールを用いて、水位を操作する野外操作実験を行いました。水位を段階的に下げることで、底層の貧酸素状態が解消され、アオコ(藍藻類の異常発生)が減少することを明らかにしました。

![]()

2022年11月18日

かつて世界最大の象牙消費国であった日本がどのように象牙の消費国でなくなったのか、その経緯を明らかにしました。研究では、1980年に締結されたワシントン条約が非常に有効であったことに加え、文化的・経済的な要因の相互作用も需要の減少に大きな影響を与えたことが示されました。

![]()

2022年10月25日

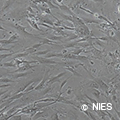

国内生息絶滅危惧鳥類(ヤンバルクイナ、ライチョウ、シマフクロウ、ニホンイヌワシ)からiPS細胞を樹立 細胞による絶滅危惧鳥類の保全研究に新展開

日本国内に生息する絶滅危惧種である、ヤンバルクイナ、ライチョウ、シマフクロウ、ニホンイヌワシからiPS細胞(人工多能性幹細胞)を樹立しました。本報告は、世界で初めて絶滅危惧鳥類のiPS細胞を樹立した報告です。

![]()

2022年10月17日

幾千のAIで複雑な生態系を読み解く -湖沼生態系の相互作用を解明し、水質改善につなげる-

多数のAIプロセスの協働により、生態系における時間的なデータから各要素間の関係(相互作用)を推定する手法を開発し、この手法を霞ヶ浦の長期観測データに適用することで、水質悪化に結び付くラン藻類の大増殖(アオコ)の要因の一端を明らかにしました。

![]()

2022年10月7日

住宅地に残る「空き地」、草原としての歴史の長さと生物多様性の関係を解明

千葉県北部(主に千葉ニュータウン地域)を対象に、都市近郊の「空き地」として残存する36か所の草原の植生を調査し、その種組成に影響する要因を分析しました。その結果、対象地域には、少なくとも130年近くにわたり農地や宅地として利用されずに樹林や草原として維持されてきた空き地が複数存在し、そのような場所は他と比べて草原性植物の種数が多いことが示されました。

![]()

2022年8月10日

サステナクラフト、国立環境研究所、一橋大学が質の高い森林由来のカーボンクレジット創出に向けた共同研究を開始 NEDOの研究開発型スタートアップ支援事業に採択

株式会社sustainacraft、国立研究開発法人国立環境研究所および国立大学法人一橋大学は、質の高い森林由来のカーボンクレジット創出に向け共同研究を開始します。

![]()

2022年7月19日

日射量の増加による植物プランクトンの光合成速度への影響を明らかにしました

近年、春に観測されている日射量の長期的な増加がどのくらい植物プランクトンの光合成速度に影響を与えているかを、霞ヶ浦長期観測データを使って解析しました。1992年から2019年までの間、日射量増加及び水温上昇によって、約13%の光合成速度の増加が見込まれましたが、それ以上に水質が植物プランクトンの光合成速度により大きな影響を与えていることが明らかになりました。

![]()

2022年7月14日

水生昆虫への放射性セシウム粒子の移行を解明 -体組織への吸収は確認されず-

環境から淡水魚への放射性セシウム移行の把握には、魚の餌となる水生昆虫の放射性セシウム濃度を明らかにすることが重要です。福島県内の河川において採集した水生昆虫(ヒゲナガカワトビケラ)の放射性セシウム濃度を個体ごとに測定し、他の個体に比べ比較的高い放射性セシウム濃度を示す個体から放射性セシウム粒子を発見しました。

![]()

2022年7月7日

イネが被害を受けやすい時期と害虫の発生時期が 重なることが斑点米の発生を助長することを長期データとシミュレーションから解明

主にカメムシ類が引き起こす斑点米の発生はコメの品質を落とし価格を下落させるため、コメ農家にとって最も悩ましい課題の一つです。イネの出穂時期データと気象データに基づくカメムシ2種の発生シミュレーションを組み合わせることで、斑点米はイネとカメムシの成長タイミングが一致したときに発生する可能性が高いことを明らかにしました。

![]()

2022年5月13日

焼畑などの移動農業が絶滅危惧種の森林生息地の主要なかく乱要因であることを地球規模の分析により解明

森林を主要な生息地とする6164種の絶滅危惧種の分布域において、森林減少の割合とその要因を分析し、焼畑などの移動農業が絶滅危惧種の森林生息地の主要なかく乱要因であることを明らかにしました。

![]()

2022年4月20日

帰還困難区域内のイノシシの放射性セシウム濃度に関する学術論文の掲載について

5年間にわたる福島県内の帰還困難区域におけるイノシシの放射性セシウム濃度の長期モニタリング結果とその変動特性について示した研究の成果が、国際的な学術誌に掲載されました。原発事故後の帰還困難区域及びその周辺域のイノシシの長期的な放射性セシウム濃度の変動とその傾向について初めて明らかにしました。

![]()

2022年3月23日

ヒトと共に去ったチョウたち ~「廃村」から見た人口減少時代の生物多様性変化~

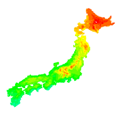

日本各地の34の廃村とそれらに近接する現居住集落の比較から、土地放棄によって多くの種が減少し、とりわけ低い気温を好む草原性のチョウ類が減少しやすいことがわかりました。得られた推定結果から土地放棄がチョウ類に与える影響の大きさを地図化しました。

![]()

2022年3月4日

AIで深まる音楽体験 -既存アプリにコンテンツを追加・三つのアプリを新規公開-

音楽アプリ「サウンドスコープフォン」に、国立環境研究所 生物多様性領域/福島地域協働研究拠点の協力により野鳥の声の聴き分けが楽しめる機能を追加しました。

![]()

2022年3月1日

世界最大の花・ラフレシアの新産地とその生態の解明 ~地域社会による生息域内保全の促進に期待~

世界最大の花ラフレシアのマレーシア・サラワク州ナハ・ジャレー地域における新産地とその生態について報告しました。

![]()

2022年1月28日

国立環境研究所と株式会社マプリィ、高山帯に生育する植生を対象とした気候変動影響検出に関する共同研究を開始

国立環境研究所と、森林管理や地域活動に役立つ地理空間情報アプリプラットフォームサービス「mapry」を提供する株式会社マプリィは、高山帯に生育する植生を対象とした気候変動影響検出に関する共同研究を開始いたしました。

![]()

2022年1月26日

光合成をやめる進化-光合成性から非光合成性へ至る進化の移行過程の藻類を世界で初めて発見

クリプト藻培養株を網羅的に解析することで、光合成遺伝子群をコードする葉緑体ゲノムとそのDNA配列の一部が変化した葉緑体ゲノムが混在する種を世界で初めて発見しました。

![]()

2021年12月9日

温暖化による稚樹の分布変化を検出 ~森林タイプによる変化の違いが明らかに~

同じ樹木種内における小さな個体(稚樹:近年の更新)と大きな個体(母樹:過去に更新)の現在における分布の違いを解析し、国内の森林樹木において稚樹の分布が全体に寒い場所にずれている現象を明らかにしました。

![]()

2021年12月3日

-38ヵ国95名の研究者が提言-

淡水域の生物多様性減少を救う15の優先課題

生物多様性の減少が地球規模で問題になる中、とりわけ世界の淡水域(湖、川、湿地など)の生物多様性は顕著に減少し続けています。この深刻な生物多様性の減少を救うため、ドイツのライプニッツ淡水生態学・内水面漁業研究所を中心に、国際的に取り組むべき喫緊の15課題を選定しました。

![]()

2021年11月1日

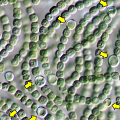

NIESコレクションのシアノバクテリアの 網羅的かつ高精度なゲノム解析に成功

国立環境研究所(NIES)が保管する28株のヘテロシスト形成株と3株の非形成株、合わせて31株のシアノバクテリアの高精度なゲノム情報の整備に成功しました。ゲノム解析株およびゲノム情報は全世界に公開され、シアノバクテリアの多様性の理解と、それを活用した基礎・応用研究の進展に貢献します。

![]()

2021年10月25日

日本全国22河川を対象とし、環境要因・社会要因・土地利用要因などのビッグデータと環境DNA分析による沿岸魚類群集データとを統合して解析することで、森林を守ることが海の生物多様性を守ることにつながることを実証しました。

![]()

2021年9月7日

その靴、掃除しました?高山域への外来植物の持ち込みの抑止は訪問者の無知識・無関心ではなく無行動が障壁に

中部山岳国立公園・立山駅構内での訪問者を対象とした調査から、高山帯・亜高山帯への訪問者の約7.8%の靴に外来植物のタネが付着していたこと、外来植物の持ち込みを抑止するうえでの障壁は、持ち込まれた外来植物が引き起こし得る問題などに対する訪問者の知識や問題意識の欠如ではなく、問題意識が入山前の靴の清掃という実際の対策行動に繋がっていないことにあることを明らかにしました。

![]()

2021年8月27日

学生モニタリング調査によるヒグマ個体群動態の解明 ~40年間の長期変動と春グマ駆除制度の影響が明らかになる~

北海道大学のヒグマの生態を調査する学生サークルにより蓄積されてきた、北海道北部地域のヒグマの40年分のモニタリングデータを時系列解析し、春グマ駆除制度による個体群の衰退及び制度廃止後の回復過程を明らかにしました。大型食肉目の保護管理を円滑に進めていく上で、学生も市民科学者として今後重要な役割を果たしていく可能性があることを示しました。

![]()

2021年7月30日

現在から将来にわたる気象データを用いて、大雪山地域において「永久凍土を維持する気温環境」にある領域の現状評価と将来予測を行った結果、現在は大雪山において「永久凍土を維持する気温環境」にある地域が 150km2 程存在すると推定され、将来はそのほとんどが消失すると予測されました。

![]()

2021年6月16日

三種の光を感知する新しい光受容体を発見-海洋に広く生息する微細藻の光環境への適応-

理化学研究所、国立環境研究所などの共同研究グループは、2012年から2014年にかけて東北地方の沿岸・沖合域で得られた海洋モニタリングメタゲノムデータを利用し、海洋に広く分布する微細藻から三種の光を感知する新規の光受容体を発見しました。

![]()

2021年6月3日

水温上昇と水質悪化により湖沼の溶存酸素量が減少

―世界 393 湖沼の長期観測データからの警鐘―

当研究所を含む米国レンセラー工科大学率いる国際研究チームは、温帯域に分布する世界 393 湖沼から長期観測データを収集し、1980~2017 年の間に、表層や底層の溶存酸素濃度が減少していること、減少速度がこれまで海洋で報告されてきた値よりも高いこと、減少には水温上昇と水質悪化が関係していることを明らかにしました。

![]()

2021年3月29日

太陽光発電施設による土地改変-8,725施設の範囲を地図化、設置場所の特徴を明らかに-

国立環境研究所の研究チームは、太陽光発電施設による土地改変の実態を明らかにするため、日本と韓国の0.5MW以上の発電容量をもつすべての太陽光発電施設を地図化し、規模や分布の特徴を調べました。

![]()

2021年3月27日

20年以上謎の生物、ついに正体が明かされる-光合成生物進化解明のカギに-

国立環境研究所、京都大学大学院、東北大学大学院、筑波大学の研究グループは、20年以上その正体が明かされることなく、また既知分類群に属さない生物由来と考えられてきたDNA配列の「持ち主」の仲間を海水中から培養することに成功、本種がこれまでに知られていない光合成生物であり、また世界中に広く分布していることを突き止めました。

![]()

2021年3月25日

【国立環境研究所×Biome】スマホアプリを用いた外来魚「アメリカナマズ」の全国調査を実施

国立環境研究所琵琶湖分室は、株式会社バイオームが提供するスマートフォンアプリ「Biome」を用いて、全国を対象とした外来魚のアメリカナマズ(チャネルキャットフィッシュ)の市民参加型分布調査を3/25(木)より実施します。

![]()

2021年3月23日

国立環境研究所・久保雄広主任研究員等の研究グループは、約500件の環境保全に関するクラウドファンディングプロジェクトを分析し、資金調達の成功要因を明らかにしました。本研究は環境保全・管理における資金不足解消に貢献するのみならず、ビジネス・マーケティングの知見を通じた環境保全・管理の構築に広く貢献することが期待されます。

![]()

2021年3月4日

環境毒ミクロシスチンを生産する新種のシアノバクテリアを霞ケ浦から発見―環境DNAでのみ存在が分かっていたシアノバクテリア

国立科学博物館、当研究所、福井県立大学の研究グループは、霞ヶ浦から環境毒ミクロシスチンを産生するシアノバクテリアの新種 アンナミア・デュビア(Annamia dubia)を発見しました。

![]()

2021年3月3日

ウナギはどこにいる?

~絶滅危惧種ニホンウナギの分布域を環境 DNA 解析で推定~

全国265河川365地点における環境DNA調査から、これまで謎の多かった二ホンウナギの分布域を推定するとともに、分布を決める要因を明らかにしました。

![]()

2021年2月3日

侵略的外来アリの侵略性・侵入成功のカギは食の多様性か

アルゼンチンアリの「種内差」から紐解く

近畿大学、当研究所、京都大学生態学研究センターによる研究グループは、世界で最も侵略的な外来種の一種、アルゼンチンアリについて調査し、世界各地に分布するスーパーコロニーの大部分を占める「LH1」に属する個体が、他のスーパーコロニーに属する個体よりも、餌としてより多様な資源を利用していることを明らかにしました。

![]()

2020年11月24日

湖水と魚類の放射性セシウム濃度は季節変動しながらゆっくり減少

―底層の溶存酸素濃度の低下による底泥からの放射性セシウムの溶出を示唆―

福島原発事後から5年間にわたり霞ヶ浦において湖水中の放射性セシウム濃度観測をした結果、湖水中および魚類に含まれる放射性セシウム濃度が季節変動しながらゆっくり減少していること、夏にわずかに高くなることを明らかにしました(※飲料水や水産物中の放射性物質の基準値を大きく下回る)。

![]()

2020年11月10日

霞ヶ浦の多面的な経済価値を算出

~多様な恵みを提供する湖、水質の改善と生物の保全が重要~

当研究所、茨城県霞ケ浦環境科学センター、いであ株式会社の共同研究チームは、霞ヶ浦から得られる自然の恵み(生態系サービス)の価値を複数の経済学的な評価手法を用いて多面的に評価した結果、霞ヶ浦の生態系サービスの経済的価値が少なくとも年間1217億円に及ぶことなどを明らかにしました。

![]()

2020年10月15日

森のシカは、夏は落ち葉を、冬は嫌いな植物を食べて生きぬく

シカ糞の遺伝情報から、シカの食べる植物の季節変化を解明

シカ糞の遺伝情報から、森林に生息するシカが食べる植物が季節によって異なることを解明し、植生が衰退した森林においてシカが生息できるメカニズムの一端を明らかにしました。今後、シカの個体数管理や森林の植生の再生に活用されることが期待されます。

![]()

2020年9月18日

当研究所と早稲田大学の研究チームは、安価で省電力な光センサーを応用して棒の先にとまった赤とんぼ類を自動撮影する装置を発明し、実際に野外に設置して精度よく撮影が可能であること、一か月に一度程度カメラの電池を交換するだけで野外で数カ月間以上実働可能なことを確認しました。

![]()

2020年9月10日

霞ヶ浦流域の大気中アンモニア濃度分布を初調査 湖面沈着量も推計 冬季に濃度高い傾向 富栄養化対策に継続的観測を

茨城大学、当研究所、気象研究所、京都大学、森林総合研究所などによる研究グループが、茨城県の霞ケ浦流域における調査により、同流域の大気中アンモニア濃度が季節風の影響によって空間的に不均一となり、とくに冬季に高くなることを明らかにしました。

![]()

2020年9月7日

人が帰るのを待つカエル達?~声モニタリングによる福島県避難指示区域内および周辺のカエル類出現分布データの公開~

当研究所の研究チームは原発事故後、無居住化した地域の生態系変化を追跡するために実施していたカエル類の音声モニタリング調査の結果を「データペーパー」形式で公開しました。原発事故による避難指示区域とその周辺のカエル類の分布情報をこのように網羅的・系統的に整備して公開する例は世界初です。

![]()

2020年9月7日

特定外来植物「ヒガタアシ」の日本への侵入経路を解明

原産地の北米東部から中国を経由した二次的な経路で侵入

近畿大学農学部、当研究所、兵庫県立大学自然・環境科学研究所、兵庫県立人と自然の博物館、日本スパルティナ防除ネットワークによる研究グループは、特定外来生物のイネ科「ヒガタアシ」の遺伝子解析および侵入地の近隣港湾の貿易統計の解析を行いました。その結果、北米から意図的にヒガタアシを導入した中国を経由し、二次的な経路で日本へ侵入したことを解明しました。

![]()

2020年7月3日

汲んだ水から魚を数える

-環境DNA分析による個体数の推定法を実証-

当研究所、 東北大学、島根大学、京都大学、北海道大学、神戸大学の共同研究チームは、水中に含まれる生物由来のDNA(環境DNA)の分析から対象生物の個体数を推定する新手法を開発しました。この新手法の開発は、海や湖などの水域生態系を定量的にモニタリングするための効率的な新技術の実現につながることが期待されます。

![]()

2020年6月4日

日本の水草に気候変動の影響-120年・248湖沼のデータから見えてきた絶滅リスク-

全国湖沼の水草の過去の分布記録を活用し、水草の種類構成の変化に影響する要因を解析しました。結果、湖沼の地形学的特徴や周辺の土地利用だけでなく、気温や降水量といった気象条件の影響が大きいことが明らかになりました。

![]()

2020年5月14日

生態調査の記録や生物種の地理分布情報を大規模に集積、統計的にモデル化することで、日本の自然林に分布する1,200種以上の木本植物の個体数の推定に成功しました。

本木植物の個体数の地理分布をこれほど広域で網羅的に定量化した事例は本研究が初めてです。

![]()

2020年2月28日

放射性セシウムが魚に蓄積しやすくなる要因は湖と川で大きく異なることが判明

ヤマメやイワナなどの「淡水魚」30種について福島県内の湖、河川で調査し、湖では、魚が何を食べるか(食性)が、川では、食性よりも水質が、魚への放射性セシウム蓄積に大きく関係していることが分かりました。

![]()

2020年1月10日

限られた生物分布データから、よりよい保護区を選定-環境情報を利用したデータ処理が有益となる条件を明らかに-

保護区選定において、分布推定モデルによるデータ処理(環境情報を利用した分布データの補完・補正処理)の有効性を分析し、「データの偏りが大きい」、「保護区が広くない」などの条件を満たす場合にのみ、本データ処理が有益であることを明らかにしました。

![]()

2019年11月28日

ニホンミツバチは外来ダニをうまく払い落とせない

-日本固有種への被害はなぜ起こったか-

近年ニホンミツバチの気管で増殖して大きな被害をもたらしている寄生性ダニ「アカリンダニ」が、なぜニホンミツバチだけで重症化し、セイヨウミツバチでは問題にならないのかについて、ミツバチの行動の違いを明らかすることで、その要因を究明しました。

![]()

2019年10月28日

携帯電話ビッグデータからわかる自然の価値

~気候変動で全国の砂浜価値が変わる!?~

携帯電話から得られる位置情報ビッグデータを環境価値評価手法に統合することで、全国の砂浜のレクリエーション価値を評価、さらに、気候変動による海面上昇による砂浜のレクリエーション価値の変化の予測から、砂浜の価値が現在と将来で変化する可能性を示しました。

![]()

2019年9月17日

ビビりなやつほど生き残る!?

外来マングースによって在来カエルの逃避行動が急速に発達!

~外来種による在来種への影響の新たな側面~

マングースの影響を強く受けた地域のカエルは、影響の弱かった地域のカエルと比べ、すぐに逃げ出すことが明らかとなりました。これは、外来種が在来種の行動をも変えてしまうことを示しています。

![]()

2019年8月2日

製鉄が野生動物に与えた影響は千年紀を超えて残る

~生物と遺跡の地理的分布から見えたこと~

製鉄などの太古の人間活動が、現在の哺乳類の地理的分布を説明する重要な要因であることを、生物分布と遺跡分布の統計分析によって初めて明らかにしました。

![]()

2019年7月16日

太古の世界で私達の共通祖先が繁栄を勝ち得た仕組みが明らかに!

~「クロロフィルを安全に食べられる」よう進化した生物~

動物や植物などの共通祖先は、地球の生態系を支える光合成で使われるクロロフィルを安全に食べられるように進化した生物だったことが明らかになりました。

![]()

2019年4月19日

新たな試験藻類の国内での分譲開始について

(OECDテストガイドライン201藻類生長阻害試験推奨藻類)

国内最大の藻類カルチャーコレクションである当研究所微生物系統保存施設(NIESコレクション)では、OECDテストガイドライン201藻類生長阻害試験(OECD TG201)に掲載されている全ての推奨種の藻類株を供給することになりました。

![]()

2019年3月1日

ヒアリ早期発見のための

「ヒアリDNA検出キット改良版」の試験希望機関の募集

特定外来生物ヒアリ検出法を開発し、ヒアリDNA検出キットが完成しました。

試験希望機関に無料で配布し、広い範囲でヒアリの侵入をモニタリングできる環境の構築を目指します。

![]()

2018年11月22日

多すぎると余り、馴染みのものはよく使う

-山菜・薬草の利用供給バランスは気候・社会的な影響を受ける-

私たちに恵みをもたらす生態系サービスの一部である山菜や薬草。これらの資源を持続的に利用するためには、利用と供給のバランスを把握することが大切です。本研究は、利用供給バランスには気候や社会的な要因が影響していることを明らかにしました。

![]()

2018年11月16日

半永久的に細胞増殖可能なヤンバルクイナ由来細胞の樹立

-鳥類細胞の細胞増殖制御機構の一部を解明!-

世界で初めて「絶滅危惧鳥類」の無限分裂細胞の樹立に成功しました。

この無限分裂細胞を用いれば、絶滅危惧種を取り巻く感染症や汚染物質などの細胞レベルでのリスク評価を、比較的簡便に行うことができます。

![]()

2018年11月13日

水生植物を効果的に保全するには?

-種の生活史特性を考慮した保全対象地の選択が有効-

415のため池(東広島市)に生育する水生植物62種の過去37年間の在・不在データの解析から、生物の生活史特性と個体群動態を考慮した保全計画を行うことが重要であることを明らかにしました。

![]()

2018年8月24日

近くて遠いお隣さん-生息地の分断により、わずか1㎞の距離でもアマミノクロウサギの遺伝子交流が絶たれる-

徳之島に生息するアマミノクロウサギは数千年以上前から南北の生息地が分断されていた可能性が高いことを遺伝解析により明らかにしました。

![]()

2018年8月21日

生態系の“熱帯化”:温帯で海藻藻場からサンゴ群集への置き換わりが進行するメカニズムを世界で初めて解明-気候変動、海流輸送、海藻食害による説明-

国内の温帯で急速に進行している海藻藻場の分布縮小と造礁サンゴ群集の分布拡大の全貌を初めて明らかにし、海藻藻場からサンゴ群集への置き換わりが進行するメカニズムを世界で初めて解明しました。

![]()

2018年8月6日

世界各地の雪氷環境に生息する雪氷藻類の遺伝子解析を行い、特定の藻類種が北極と南極の両極から共通で検出されること、それらは現在も分散・交流している可能性があることを明らかにしました。

![]()

2018年7月27日

市民参加型イベント「バードデータチャレンジ in いわき2018」

-開催のお知らせ-

今回で4度目となる市民参加型イベント『バードデータチャレンジ』を、10月27日(土)に、福島県いわき市にて、日本野鳥の会いわき支部との共催で開催します。

![]()

2018年6月21日

熱水化学合成生態系の回復速度の地図化に成功

-コンピュータシミュレーションによる予測-

西太平洋に点在する熱水化学合成生態系ネットワークを再現するコンピュータシミュレーションモデルを開発し、海底資源開発による生態系撹乱後の回復速度の予測を可視化することに成功しました。

![]()

2018年5月29日

世界初、緑藻ムレミカヅキモの全ゲノム解読に成功

~迅速で効率的な生態毒性評価試験への応用につながる成果~

OECD(経済協力開発機構)が定める生態毒性試験の推奨種として世界中で広く用いられているムレミカヅキモの全ゲノム情報解読に世界で初めて成功しました。

![]()

2018年5月8日

ヒアリ早期発見のためのLAMP法による

ヒアリDNA検出キットの試験配布

特定外来生物ヒアリの侵入・定着を早期に発見して、早期の防除を可能とするための検出法を開発し、検出キットのプロトタイプを作成しました。

![]()

2017年8月28日

福島県避難指示区域内および周辺の鳥類出現分布データの公開について

「オープンサイエンス」の観点から、市民参加型イベントを通じて一部のデータを得るとともに、得られたデータを『データペーパー』という形態で公開しました。

![]()

2017年7月14日

市民参加型イベント「バードデータチャレンジ in 白河 2017」を開催します

今回で3度目となる市民参加型イベント『バードデータチャレンジ』を、10月14日(土)に、福島県西白河郡にて、日本野鳥の会白河支部との共催で開催します。

![]()

2017年6月30日

水田消滅による里地里山の変貌を地図化

~水域と陸域の違いを考慮した農地景観多様度指数の開発~

当研究所は、世界で初めて、水域と陸域のような生態学的に異質な土地タイプがバランスよく含まれている農地景観ほど高い数値を示す「農地景観多様度指数」を考案しました。

![]()

2017年6月13日

特定外来生物アルゼンチンアリの地域根絶について

~数理統計モデルを用いた根絶評価手法の確立~

本研究成果は、防除地域におけるアルゼンチンアリの残存確率を、統計学的根拠に基づき評価した世界初の事例です。

![]()

2017年5月8日

ニワトリ体細胞からの効率的なiPS細胞の樹立

絶滅危惧鳥類に対する感染症や農薬等の影響評価への応用も!

当研究所は、Oct3/4という遺伝子の働きを高めることでニワトリのiPS細胞(人工多能性幹細胞)を効率的に樹立できることを発見しました。

![]()

2016年11月7日

分布が狭い植物ほど、自然保護区で守れない !?

~無計画な保護区設置が導く絶滅への悪循環~

本研究は、国立大学法人東京農工大学大学院、国立研究開発法人国立環境研究所、公益財団法人日本自然保護協会、The University of Queenslandの研究チームで実施しました。

![]()

2016年8月5日

絶滅危惧鳥類3種(ヤンバルクイナ、タンチョウ、コウノトリ)

の全ゲノムの塩基配列を解読

当研究所、酪農学園大学、京都大学は、絶滅危惧鳥類3種の全ゲノムの塩基配列解読をおこない、ドラフトゲノム情報を日本DNAデータバンク(DDBJ)に掲載して公表しました。

![]()

2016年7月8日

市民参加型イベント「バードデータチャレンジ in 郡山2016」を開催します

当研究所は、2015年に福島市で市民参加型イベント『バードデータチャレンジ in 福島』を開催しました。今回は2度目となる『バードデータチャレンジin 郡山』を10月8日に郡山市で日本野鳥の会郡山支部との共催で開催します。

![]()

2016年7月7日

道路沿いの遺伝子組換えナタネの分布調査

~生き残りに道路の排水管理が関与?~

当研究所は国道23号線沿いの除草剤耐性遺伝子組換えセイヨウナタネ(GMセイヨウナタネ)の分布について3年間にわたり詳細な調査をおこないました。

![]()

2016年6月2日

野ネズミの精巣と精子への原発事故後の放射線の影響~福島県内汚染地と非汚染地のアカネズミで精子形成に差は見られず~

当研究所は、北里大学と富山大学と共同で福島第一原発事故による野生生物への放射線影響研究として、放射線量の高い地域と放射線量の低い地域においてアカネズミを捕獲し、精巣及び精子への放射線影響の有無を調査しました。

![]()