- Home

- 連携活動

連携活動

生物多様性領域では、さまざまな団体と連携し、地域の自然の保全や普及・啓発活動、ネットワークづくりなどを行っています。

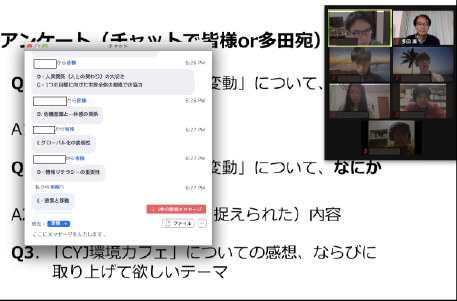

環境カフェ

|

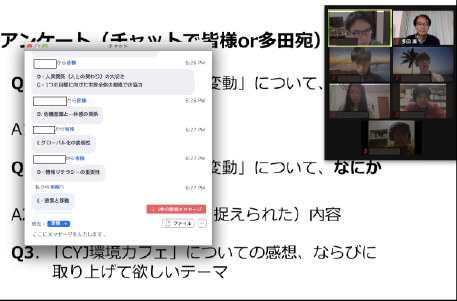

環境カフェは、研究者と高校生以上のみなさんが「自然共生」「生物多様性保全」「SDGs」などの身近な環境問題について、経験をもとに語り合いお互いの価値観を共有する、新しい社会コミュニケーションの仕組みです。

2016年から過去150回ほど開催し、現在はオンライン(Zoom)で毎月第二土曜日に開催しています。みなさんのご参加をお待ちしています。

主催

国立環境研究所

|

|

関連リンク

(環境カフェへのリンク) (環境カフェへのリンク)

|

つくば生きもの緑地ネットワーク

|

「つくば生きもの緑地ネットワーク」は、いくつかの機関に所属する研究者が発起人となって 2019年に立ち上げた、生きもののネットワークを将来へ残したい人々のネットワークです。

さまざまな分野の専門家の知恵と情報を共有しながら、 まずは研究所内の緑地を生きものに配慮したかたちで今後に残していくことを目指しています。

主催

つくば生きもの緑地ネットワーク

|

|

関連リンク

(つくば生きもの緑地ネットワークへのリンク) (つくば生きもの緑地ネットワークへのリンク)

|

国際自然保護連合日本委員会(IUCN-J)との連携

|

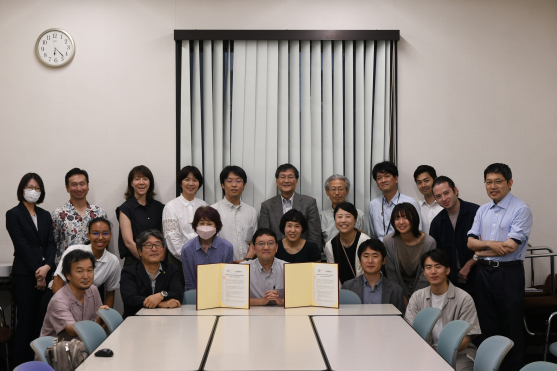

2013年7月16日、国際自然保護連合日本委員会(IUCN-J)と国立環境研究所は生物多様性の保全のための取り組みを連携・協力して推進するための基本協定を締結しました。

この協定をもとに、生物多様性保全に関する科学と活動のパートナーシップを深め、2022年の生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)にて採択された昆明・モントリオール生物多様性枠組(KMGBF)の遂行とネイチャーポジティブの実現に向けた取り組みをともに進めています。

|

|

関連リンク

連携活動の内容

プレスリリース「国立環境研究所と国際自然保護連合日本委員会との生物多様性の保全の推進に関する連携・協力に関する基本協定の締結について」

IUCN-Jウェブサイト  (外部リンク) (外部リンク)

|

特定非営利活動法人 国際マングローブ生態系協会(ISME)との連携・協力

|

2013年11月13日、ISMEと当研究所は、生物多様性戦略計画(2011-2020)の遂行および、愛知ターゲット実現のために、自然生態系の正確な地理情報を整備し、それらを広く社会に公開することで生物多様性保全に関する活動を推進すべきであるとの共通認識のもと、連携・協力するための基本協定を締結しました。

この協定をもとに、ISMEとの連携を深め、マングローブ並びにその生態系に関する研究をさらに推進していきます。

|

|

関連リンク

世界のマングローブの分布図・構成植物種リストを公開しています。

(熱帯・亜熱帯沿岸生態系データベースへのリンク) (熱帯・亜熱帯沿岸生態系データベースへのリンク)

プレスリリース「熱帯・亜熱帯沿岸生態系データベースの公開について」

|

日本リモートセンシング学会 問題生態系計測研究会

|

問題生態系計測研究会は、2008年に日本リモートセンシング学会の研究会の一つとして設立されました。

質・量の低下などの様々な問題を抱える生態系(問題生態系)を研究する上で、リモートセンシング、GIS、モデル等空間情報技術による計測および評価はきわめて重要な役割を果たします。

|

|

本研究会は、陸域・水域にわたって遍在する各種の問題生態系を対象とした上記の技術および研究に関わる横断的な情報交換、国内外の研究連携、学術的提言を進めることを目的としています。

★当センターの山野博哉センター長(生物・生態系環境研究センター)が幹事を務める他、松永恒雄室長(地球環境研究センター)が参加。様々な大学・研究機関・企業等と連携して活動しています。

関連リンク

問題生態系計測研究会ウェブサイト  (外部リンク) (外部リンク)

|

日本全国みんなでつくるサンゴマップ

|

2008年の国際サンゴ礁年に、日本で国際サンゴ礁年を推進する有志(科学者、教育者、ダイビング業界、NGO関係者など)が集まって開始した活動です。

日本全国のダイバーやスノーケリングを楽しんでいるみなさんから、全国各地で観察したサンゴの「分布情報」「白化情報」「産卵情報」を提供していただき、その情報から日本全国のサンゴの状況を明らかにします。

|

|

ご提供いただいた情報は、リアルタイムで、ニックネーム・観察日時・投稿写真とともにサンゴマップに表示されます。ご登録いただいたデータは、サンゴの分布図作成、サンゴの変化のモニタリングなどに活用されています。

主催

日本全国みんなでつくるサンゴマップ実行委員会

関連リンク

日本全国みんなでつくるサンゴマップウェブサイト  (外部リンク) (外部リンク)

|

猿払イトウ保全協議会

|

北海道北部の猿払地区を中心に、周辺の森林所有者、行政、NPO等との連携をはかりながら、絶滅危惧淡水魚イトウの保護、生息環境の保全活動および環境教育に取り組んでいます。

★当センターの福島路生主任研究員が副会長として活動しています。

|

|

連携先

王子製紙株式会社、猿払イトウの会、Wild Salmon Center (Portland, Oregon, USA)

関連リンク

猿払イトウ保全協議会ウェブサイト(活動内容やイトウとその生息環境をご紹介)

(外部リンク) (外部リンク)

|

下総生物多様性アクションプラン

|

下総(しもうさ)生物多様性アクションプランは、千葉北西部をモデル地域として、様々な分野の市民団体を巻き込みながら、生物多様性や生態系サービスにとって重要な場を再発見し、市町村の境界を越えた広い範囲での生物多様性地域戦略(アクションプラン)を作成・実行することを目指した事業です。

学術面からのサポートするため、当センターターのーの角谷拓主任研究員らが参加し、千葉県において優先的に保全すべき地域を明らかにし、将来にさまざまな対策をとる際の指針について、データをもとに検討していきます。

|

|

主催

公益財団法人 日本自然保護協会(NACS-J)

関連リンク

自然保護協会ウェブサイト  (外部リンク) (外部リンク)

|

三井物産環境基金 久米島応援プロジェクト

|

生物多様性が豊かでありながら、赤土流出などが問題となっている久米島を対象に、久米島町役場をはじめ赤土流出防止及び環境保全活動に積極的に参加されている皆さまと協力し、効果的で現実的な赤土流出防止策を考えるプロジェクトです。

同時に、地域活性化の視点で環境保全を実現する活動を実施・検証すること、そしてプロジェクトの成果を「久米島モデル」として、日本や国際社会に発信することを目標にしています。

|

|

当研究所から、山野博哉(生物・生態系研究センター)・浪崎直子(当時 生物・生態系研究センター)、林誠二(当時 地域環境研究センター)が本プロジェクトに携わっていました。

活動期間

2009年10月-2012年9月

代表

公益財団法人世界自然保護基金ジャパン(WWFジャパン)

連携先

特定非営利活動法人 海の自然史研究所、一般財団法人 自然環境研究センター、沖縄県衛生環境研究所、一般財団法人 沖縄県環境科学センター、学校法人 東京経済大学

関連リンク

久米島応援プロジェクトウェブサイト  (外部リンク) (外部リンク)

|

ネオニコチノイド農薬による陸域昆虫類に対する影響

(平成26年度環境研究総合推進費)

|

近年、ネオニコチノイド系殺虫剤による生態系影響が大きな環境問題として注目を集めています。しかし、実際に環境中で曝される低濃度暴露の影響評価は進んでおらず、その影響実態を緊急に明らかにする必要があります。

|

|

そこで、ネオニコチノイド系殺虫剤の生態影響の実態を解明するため、千葉大学が中核となって当研究所および森林総合研究所が連携して、

- 農業環境周辺に生息する様々な昆虫類に対する影響を室内実験および農業環境において評価する

- マルハナバチ類に対する影響を室内実験および半野外環境において評価する

- 野生ニホンミツバチに対する影響評価を農業環境周辺部にて行う

というテーマに取り組んでいます。

関連リンク

国立環境研究所ウェブサイト研究紹介

|

特定外来生物の重点的防除対策のための手法開発

(平成26年度環境研究総合推進費)

|

環境省では、防除によって低密度状態に移行し、根絶のために新規防除手法を導入する必要がある種、及び世界自然遺産等の自然保護地域において緊急に排除する必要がある種を、優先的・重点的に防除対象とする方針を打ち出しています。

本事業では、当研究所が中核となり、森林総合研究所・自然環境研究センター・宮崎大学・琵琶湖博物館・宮城県伊豆沼・内沼環境保全財団が連携して、外来生物を確実に低密度化し、根絶するための革新的防除技術を開発します。

|

|

得られた情報をもとに、防除効果・成功確率をモデル推定し、効率的な防除戦略を立案します。

関連リンク

国立環境研究所ウェブサイト研究紹介

|