ウイング・スラッピング:

ミツバチが巣に近づくアリを翅で弾き飛ばす防衛行動

(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会同時配付)

本成果は、2024年7月9日付でアメリカ生態学会から刊行される学術誌『Ecology』に掲載されました。

1. 研究の背景と目的

ミツバチの巣は、幼虫や蛹(さなぎ)、蜂蜜などが大量に存在するため、外敵にとって餌資源が集中する魅力的な場所となります。アリも、それらの資源を狙う外敵の一つで、場合によってはミツバチのコロニーに壊滅的なダメージを与えることがあります。

これまで、海外では、ミツバチが巣に近づくアリに対し、反対側を向いてはばたき、その風圧でアリの侵入を防ぐことが報告されていました。この行動はfan-blowing(以下、ファン・ブローイング)と称され、いくつかの地域のミツバチ種・亜種で観察されています。一方で、日本固有亜種ニホンミツバチ(トウヨウミツバチの1亜種)では、アリを直接的に翅で弾き飛ばすという、ファン・ブローイングとは異なる防衛行動が見られます。この行動は、一部の養蜂関係者の間で経験的に知られていたものの、詳細な観察をもとに、生態学的な意義を示した研究は見当たりませんでした。

2. 研究結果と考察

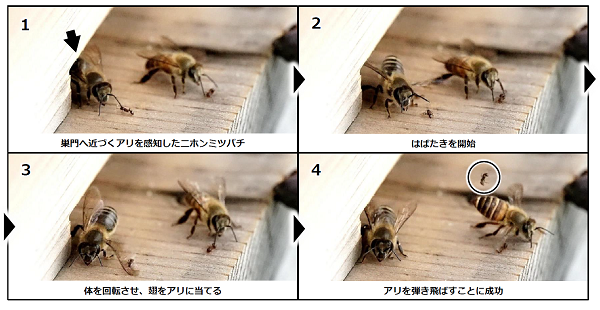

ニホンミツバチのアリに対する防衛行動を詳細に観察するため、巣門付近の働きバチを対象にトビイロシワアリに対する反応をハイスピードカメラで撮影しました。その結果、ニホンミツバチはアリに接近し、はばたきながら体を回転させ、翅でアリを打撃し、弾き飛ばすことがわかりました(図1)。当研究チームは、この行動をwing-slapping(以下、ウイング・スラッピング)と命名しました。

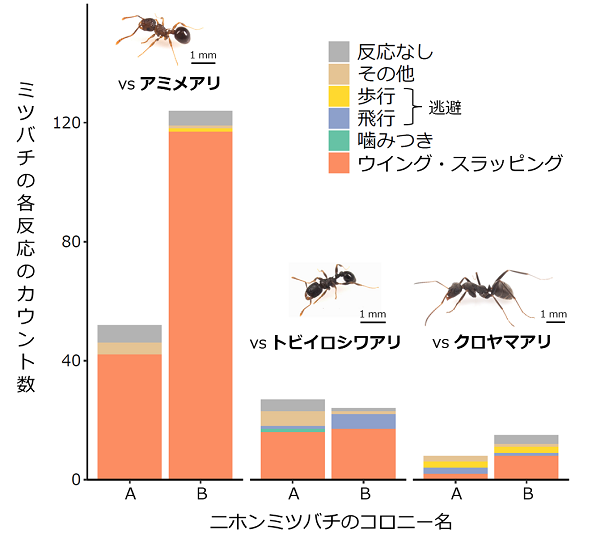

次に、ニホンミツバチが他のアリ種に対してもウイング・スラッピングを行うか検証するために、在来アリ3種(アミメアリ、トビイロシワアリ、クロヤマアリ)をニホンミツバチのコロニーの巣門付近に導入し、ニホンミツバチの反応を記録しました。その結果、ニホンミツバチは、どのアリ種に対しても、ウイング・スラッピングを最も高い頻度で行いました(図2)。このことから、ウイング・スラッピングはニホンミツバチのアリに対する主要な防衛行動であると考えられます。

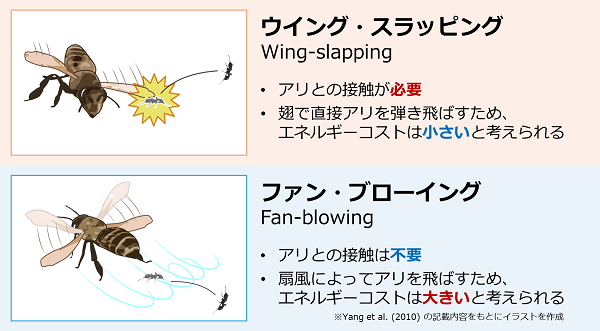

ウイング・スラッピングが、ニホンミツバチ以外でも見られる行動であるのかは現時点で不明です。しかし、海外での報告例と併せて考えると、ミツバチ種・亜種間や地域間で、アリに対する防衛行動が異なる可能性が高く、このことは、アリからの捕食リスクの違いによるものではないか、と当研究チームは推察しています(図3)。ファン・ブローイングを行うミツバチが生息する地域には、ミツバチの巣に近づいて成虫を捕食する、いわゆる「攻撃的なアリ」が生息しています。したがって、ミツバチの翅がアリと接触しないファン・ブローイングは、風圧を利用するためエネルギーコストが高いものの、捕食されにくくするための有効な手段であると予想されます。一方、ウイング・スラッピングが観察された日本では、ほとんどの在来アリ種が積極的にミツバチの成虫を捕食しないため、アリからの捕食リスクは低いと考えられます。このような環境下では、より省力的なウイング・スラッピングがアリに対する防衛行動として進化するという仮説を、当研究チームは提唱しています。

3. 今後の展望

本研究では、ニホンミツバチのウイング・スラッピングが、巣に侵入しようとするアリに対する主要な防衛行動であることを明らかにし、この行動が進化する条件について仮説を立てました。この仮説を検証するためには、様々な地域におけるミツバチの防衛行動と、アリからの捕食リスクについて調査する必要があります。

また、近年は、多くの外来アリが、日本国内に侵入および定着するようになり、ニホンミツバチと同所的に分布する可能性が年々高まっています。将来的に、ミツバチ成虫を積極的に捕食するような外来アリが、ニホンミツバチと相対する時が来るかもしれません。ニホンミツバチが、このようなアリに対してもウイング・スラッピングを行った場合、捕食リスクが高まり、防衛に失敗することが予想されます。今後は、ミツバチにおける外来アリ被害を、防衛行動の観点を含めて、検証・予測したいと考えています。

4. 研究助成

本研究は、JSPS科研費(JP20H00425, JP23K13970, JP23K13971)の助成を受けて行われました。

5. 発表論文

【タイトル】Wing-slapping: A defensive behavior by honey bees against ants

【著者】瀬古祐吾*、森井清仁*、坂本佳子(国立環境研究所・生物多様性領域)

*:筆頭著者相当

【掲載誌】Ecology

【URL】https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecy.4372

(外部サイトに接続します)

【DOI】https://doi.org/10.1002/ecy.4372(外部サイトに接続します)

6. 問合せ先

【研究に関する問い合わせ】

国立環境研究所 生物多様性領域

生態リスク評価・対策研究室 森井清仁

bee-project(末尾に@nies.go.jpをつけてください)

【報道に関する問い合わせ】

国立環境研究所 企画部広報室

kouhou0(末尾に@nies.go.jpをつけてください)