妊娠前の健康的な生活習慣の組み合わせと

周産期転帰との関連:

子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)

(環境省記者クラブ、環境記者会、筑波研究学園都市記者会同時配付同時配付)

本研究の成果は、2024年11月18日付で英国王立産科婦人科学会が発行する学術誌『BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology』に掲載されました。

※本研究の内容は、すべて著者の意見であり、環境省及び国立環境研究所の見解ではありません。

1.発表のポイント

-

妊娠前から健康的な生活習慣を多く実践しているほど、母子ともに将来の生活習慣病リスクに関連する周産期の有害転帰の発生リスクが低いことがわかりました。

-

妊娠前に健康的な生活習慣を1つでも増やすことが、母子双方において、妊娠・出産時および将来の健康リスクを減らす効果的で実践しやすい予防策になるといえます。

2.研究の背景

子どもの健康と環境に関する全国調査(以下、「エコチル調査」という。)は、胎児期から小児期にかけての化学物質ばく露が子どもの健康に与える影響を明らかにするために、平成22(2010)年度から全国で約10万組の親子を対象として環境省が開始した、大規模かつ長期にわたる出生コホート調査です。さい帯血、血液、尿、母乳、乳歯等の生体試料を採取し保存・分析するとともに、追跡調査を行い、子どもの健康と化学物質等の環境要因との関係を明らかにしています。

エコチル調査は、国立環境研究所に研究の中心機関としてコアセンターを、国立成育医療研究センターに医学的支援のためのメディカルサポートセンターを、また、日本の各地域で調査を行うために公募で選定された15の大学等に地域の調査の拠点となるユニットセンターを設置し、環境省と共に各関係機関が協働して実施しています。

妊娠糖尿病、妊娠高血圧症候群、早産、低出生体重、在胎不当過小などの「周産期の有害転帰」は、妊娠中や出生時における母子の命に関わるだけでなく、将来的な心血管疾患などの生活習慣病の発症リスクを高めることが知られています。しかし、これらのリスクは、妊娠前からの健康的な生活習慣によって予防可能であることが報告されています。健康的な生活習慣には、適正体重の維持、質の高い食事、定期的な運動、禁煙、適度な飲酒などが含まれます。これらの個別の生活習慣と周産期転帰との関連については多くの研究が行われていますが、複数の生活習慣を組み合わせた影響についてはまだ十分に解明されていません。そこで本研究では、妊娠前から実践される健康的な生活習慣の組み合わせが、母子の将来の生活習慣病の発症リスクに関わる周産期の有害転帰にどのように関連するかを調べました。

3.研究内容と成果

本研究では、エコチル調査参加者のうち、妊娠前の母親の食事・生活習慣、産科・分娩合併症、子どもの出生時体重などのデータが揃っている79,703組の母子を解析対象としました。エコチル調査では、これまでに周産期の健康リスクに影響を与える可能性がある生活習慣が報告されています。本研究では、妊娠前の健康的な生活習慣に注目し、以下の5つを評価しました:①適正体重の維持(BMI※618.5ー24.9 kg/㎡)、②質の高い食事(食事バランスガイド※7をもとに算出したスコアの上位40%)、③定期的な運動(週150分以上の中強度の身体活動)、④禁煙、⑤節酒(禁酒または過去飲酒)。そして、これらの基準を満たす健康的な生活習慣の数と周産期の有害転帰(妊娠糖尿病、妊娠高血圧症候群、早産、低出生体重、在胎不当過小)の発生リスクとの関連を調べました。

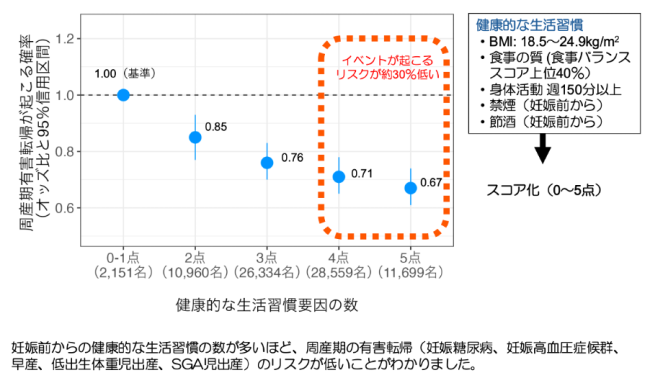

その結果、対象者のうち13,894人(17.4%)が1つ以上の周産期の有害転帰を経験していました。妊娠前から健康的な生活習慣を実践している数が多いほど、周産期有害転帰の発生リスクが低いことがわかりました(参考図)。特に、5つの生活習慣をすべて実践していた女性は、ほとんど実践していなかった女性(0または1つ)に比べて、周産期有害転帰の発生リスクが33%低い結果となりました。また、健康的な生活習慣を1つ増やすことができれば、周産期の有害転帰を約7%防ぐことができると推定されました。

4.今後の展開

妊娠前から健康的な生活習慣を実践することは、母子ともに将来の生活習慣病に関連する周産期の有害な転帰の発生リスクを大幅に低減できる効果的で実現可能な手段であるといえます。特に、健康的な生活習慣を1つでも多く取り入れることで、周産期合併症や将来の慢性疾患の予防が期待されるため、妊娠可能年齢の女性に対して生活習慣改善の重要性を広く伝え、そのための支援体制をより一層強化する必要があると考えられます。

本研究では、エコチル調査の既報をもとに周産期転帰に関与する生活習慣に焦点を当てていますが、すべての生活習慣要因を考慮しきれていません。今後は、今回注目した生活習慣に加え、その他の生活習慣が周産期の有害転帰の発生や母子の長期的な健康に及ぼす影響について調査を進め、より包括的な予防策を明らかにしていく予定です。

5.参考図

6.用語解説

- ※1 妊娠糖尿病:妊娠を機に発症する糖尿病です。妊婦の高血圧や流産などのリスクが高まることが知られていますが、出生児の健康への影響も危惧されています。

- ※2 妊娠高血圧症候群:妊娠20週以降、分娩後12週までに高血圧がみられる状態をさします。

- ※3 早産:妊娠37週未満での出産を示します。

- ※4 低出生体重:子どもが体重2,500 g未満で生まれてくることをいいます。低出生体重の子どもは体の機能が十分に成熟しないまま生まれてくることが多く、出生体重が少ないほど重篤な障害を起こしやすいとされています。

- ※5 在胎不当過小:在胎週数に見合う標準的な出生体重に比べて小さく生まれた状態(下から10パーセンタイル未満)をいいます。

- ※6 BMI(Body Mass Index):肥満度を表す国際的な体格指数です。[体重(kg)/身長(m)の二乗]で計算されます。

- ※7 食事バランスガイド:望ましい食生活についてのメッセージを示した「食生活指針」を具体的な行動に結びつけるものとして、1日に「何を」「どれだけ」食べたらよいかの目安を分かりやすくイラストで示したものです。厚生労働省と農林水産省の共同により2005年6月に策定されました。

7.発表論文

題名(英語):Adherence to healthy prepregnancy lifestyle and risk of adverse pregnancy outcomes: a prospective cohort study 著者名(英語):Hitomi Okubo1,2, Shoji F. Nakayama2, Asako Mito3, Naoko Arata3, and Yukihiro Ohya4,5, the Japan Environment and Children’s Study (JECS) Group6 1 大久保公美:東京大学大学院医学系研究科 栄養疫学・行動栄養学 2 大久保公美、中山祥嗣:国立環境研究所エコチル調査コアセンター 3 三戸麻子、荒田尚子:国立成育医療研究センター 女性総合診療センター 女性内科 4 大矢幸弘:名古屋市立大学 大学院医学研究科 環境労働衛生学分野 5 大矢幸弘:国立成育医療研究センター アレルギーセンター 6 グループ:エコチル調査運営委員長(研究代表者)、コアセンター長、メディカルサポートセンター代表、各ユニットセンターから構成 掲載誌:BJOG:An International Journal of Obstetrics & Gynaecology DOI:10.1111/1471-0528.17994(外部サイトに接続します)

8.問い合わせ先

【研究に関する問い合わせ】

国立研究開発法人国立環境研究所

エコチル調査コアセンター次長 中山祥嗣

【報道に関する問い合わせ】

国立研究開発法人国立環境研究所 企画部広報室

kouhou0(末尾に”@nies.go.jp”をつけてください)