日本の2000年から2015年の窒素収支を解明

-持続可能な窒素利用の実現に向け基礎情報を提供-

(農政クラブ、農林記者会、農業技術クラブ、筑波研究学園都市記者会、北海道教育庁記者クラブ、文部科学省記者クラブ、科学記者会、環境省記者クラブ、環境記者会、京都大学記者クラブ、大阪科学・大学記者クラブ同時配付)

|

2021年8月24日(火) 農研機構 北海道大学 国立環境研究所 総合地球環境学研究所 |

| 農研機構らの研究グループは、日本の全ての人間活動と環境を対象に2000年から2015年の窒素収支1)を解明し、大気や水域への窒素排出の実態を明らかにしました。その結果、国民一人当たりの廃棄窒素2)は年間41~48 kgで、同時期の世界平均の約2倍であることや、廃棄窒素の発生量に対して環境に排出される反応性窒素3)は1/3程度に抑えられていることなどが明らかになりました。本成果は、将来世代の持続可能な窒素利用、すなわち、肥料や工業原料としての窒素の恩恵を保ちながら、環境の窒素汚染を防ぐ技術の開発や政策の立案に役立ちます。 |

大気の8割を占める安定な窒素ガスから人工的に合成される反応性窒素は、肥料や工業原料として人類に多大な恩恵をもたらしています。いまや、世界で人工的に合成される反応性窒素の量は、地球システム4)が本来有する自然の反応性窒素の生成量と同程度までに増加しています。その一方で、食料や製品の生産・消費・廃棄、そして化石燃料の燃焼等の人間活動に伴い、多量の反応性窒素が環境へ排出され、窒素汚染5)を引き起こしています。地球規模では、人間活動による窒素循環の改変は地球システムの限界を既に超えていると評価されています。では、日本の状況はどうなのでしょうか。食料・飼料・燃料等の各種資源を輸入に頼る日本は、世界から反応性窒素をかき集め、最終的に環境にばらまいているかも知れません。しかし、国としての窒素の出入り(窒素収支)が明らかになっていないため、これまで実態がわかっていませんでした。

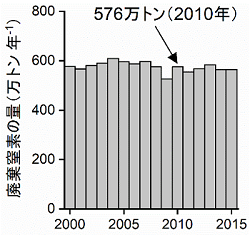

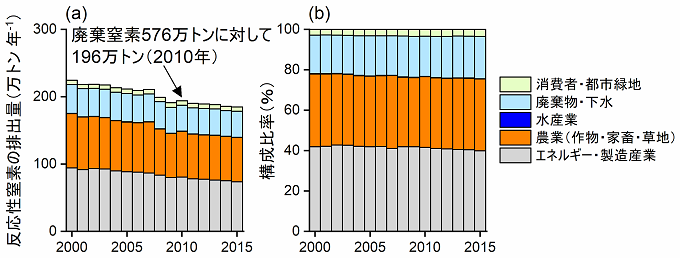

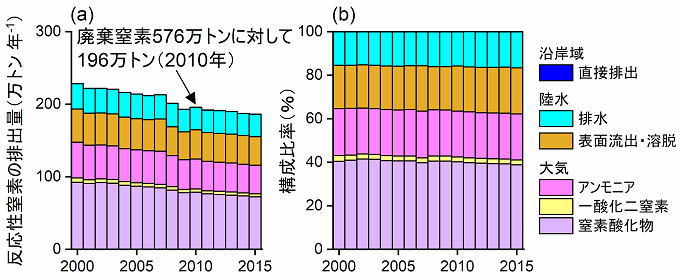

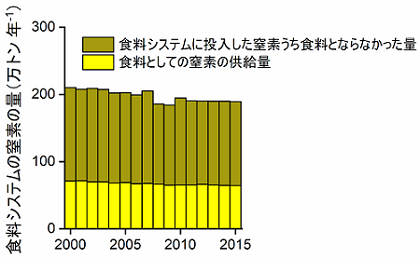

今回、農研機構を中心とした研究グループは、日本の2000年から2015年における人間活動(エネルギー、農林水産業、製造産業、国際貿易、消費、廃棄物・下水等)と環境媒体(大気、森林、陸水、沿岸域)を対象とし、各活動・媒体間を流れる窒素の量を一つ一つ算定し、日本の窒素収支を評価しました。その結果、人間活動に伴い発生する廃棄窒素が年間526~609万トンであり、そのうち反応性窒素として環境に排出されたのは年間186~229万トンであったことを明らかにしました。国民一人当たりの廃棄窒素は年間41~48 kgとなり、Suttonら (2021) より求めた同時期の世界平均(22~23 kg)の約2倍の大きさでした。廃棄窒素の発生量は、景気の影響を受けたものの16年間ほぼ横ばいで推移していたのに対し、環境への反応性窒素の排出量は経年的に減少しました。廃棄窒素の発生量に対して環境に排出される反応性窒素は1/3程度に抑えられており、例えば2010年では、576万トンの廃棄窒素に対して、環境に排出される反応性窒素は196万トンでした。このうち64%は大気、36%は水域への排出でした。

窒素収支は、個別の人間活動について、廃棄窒素の発生量と反応性窒素の環境への排出量を明らかにします。これらの情報は、窒素利用が窒素汚染をもたらしているという重要な問題への気づきを与えます。また、窒素収支は、窒素の利用効率の向上や窒素汚染の軽減に向けて開発される新しい技術や立案される政策が、優先的に対象とすべき人間活動と環境媒体を絞り込むための基礎情報となります。さらに、技術や政策の効果を評価するためにも窒素収支の情報が必要不可欠です。

本成果は、国際科学誌Environmental Pollutionに掲載されました(2021年6月9日)。

<関連情報> 予算:運営費交付金、地球研予備研究(14200156)

問い合わせ先など

研究推進責任者:農研機構農業環境研究部門 所長 岡田 邦彦

研究担当者:

同 農業環境研究部門 土壌環境管理研究領域

主席研究員 林 健太郎 TEL 029-838-8237

広報担当者:

同 農業環境研究部門

研究推進室(兼本部広報部) 杉山 恵

TEL 029-838-8191(6979)FAX 029-838-8199

国立大学法人 北海道大学 総務企画部広報課

TEL 011-706-2162 FAX 011-706-2092

プレス用e-mail jp-press(末尾に@general.hokudai.ac.jpをつけてください)

国立研究開発法人 国立環境研究所 企画部広報室

TEL 029-850-2308

プレス用e-mail kouhou0(末尾に@nies.go.jpをつけてください)

大学共同利用機関法人 人間文化研究機構総合地球環境学研究所広報室

TEL 075-707-2450/070-2179-2130

プレス用e-mail kikaku(末尾に@chikyu.ac.jpをつけてください)

開発の社会的背景と研究の経緯

20世紀初期に実現した人工的窒素固定技術によって、人類は反応性窒素を自由に合成できるようになりました。合成された反応性窒素の多くは肥料として作物生産を大きく増やし、作物生産の余力は家畜生産も増やし、世界の食料需要の増加を支えてきました。しかし、作物生産における窒素の利用効率は世界平均で約50%にとどまり、残りは環境に排出されます。また、家畜生産においても排せつ物から多量の反応性窒素が発生します。化石燃料の燃焼や廃棄物の焼却等においても反応性窒素が発生します。

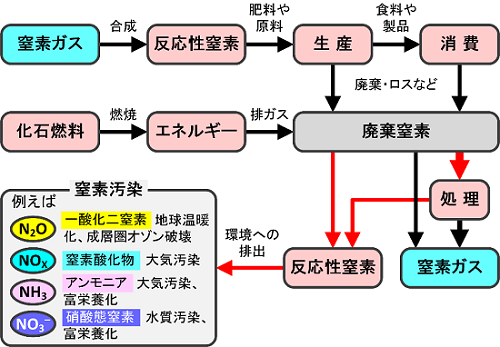

これらの人間活動の結果、大量の反応性窒素が環境に排出されて窒素汚染をもたらしています。窒素汚染の影響は、地球温暖化、成層圏オゾン破壊、大気汚染、水質汚染、富栄養化、酸性化等と多様であり、人の健康と生態系の健全性に大きな脅威をもたらしています(図1)。日本は、窒素汚染の個々の問題、すなわち水質汚染、大気汚染、および地球温暖化の原因物質としての反応性窒素に着目した個別研究が進んでいる一方で、様々に形態を変えて環境を巡る窒素を包括的に捉え、窒素問題の全体像を解明し、有効な対策に導くための戦略的な研究に乏しいのが実情です。

日本の窒素汚染とその背景にある窒素フローの全容を明らかにすることで、持続可能な窒素利用を日本で達成するための課題の抽出が可能になります。そこで、国際貿易を含む日本国内の全ての人間活動と環境を対象として、窒素フローの一つ一つを算定して窒素収支を評価しました。

研究の内容・意義

今後の予定・期待

日本では、窒素汚染の問題は大気汚染や水質汚染の一部として捉えられてきました。実際には、地球温暖化や富栄養化等の多様な環境影響に深く関与し、その原因には食料・製品の生産・消費・廃棄や化石燃料の消費といった人間活動が深く関わっています。重要な窒素問題の認識が浸透していないことは、たとえるならば、病気と診断されるまで、病気であることを自覚できないことと似ているでしょう。窒素収支は、我々の窒素利用とそれがもたらす窒素汚染の可能性を量的にあらわすことができます。本研究の結果、日本の廃棄窒素の量は国民一人当たりでは世界平均の約2倍であることが分かりました。農林水産省が今年5月に公表した「みどりの食料システム戦略」では、2050年までに化学肥料の使用量を30%低減し、耕地面積に占める有機農業の取組面積の割合を25%(100万ha)に拡大することを目標としています。化学肥料の低減は、肥料として新たに合成する反応性窒素の量を減らし、廃棄窒素の削減に寄与します。また、有機農業の拡大は、家畜排せつ物や作物残渣等に含まれる反応性窒素のリサイクルを増やし、廃棄窒素および反応性窒素の環境への排出の双方を減らすことができます。いずれも持続可能な窒素利用に大きく貢献します。これらの効果は将来の窒素収支を評価することで目に見える形であらわすことができます。

このように、窒素収支の情報は、食料の生産から消費かけての廃棄窒素の発生および環境への反応性窒素の排出の削減に貢献する対策技術および関連政策の効果の評価に貢献します。今後は、窒素フローの算定手法の精緻化とデータの充実に一層取り組むとともに、日本国温室効果ガスインベントリ報告書と同様に毎年の算定報告が可能となる仕組みへと発展することを目指します。

用語の解説

発表論文

Hayashi K, Shibata H, Oita A, Nishina K, Ito A, Katagiri K, Shindo J, Winiwarter W (2021) Nitrogen budgets in Japan from 2000 to 2015: Decreasing trend of nitrogen loss to the environment and the challenge to further reduce nitrogen waste. Environmental Pollution https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.117559【外部サイトに接続します】

著者と所属:林 健太郎(農研機構農業環境研究部門 主席研究員)

柴田 英昭(北海道大学北方生物圏フィールド科学センター 教授)

種田 あずさ(農研機構農業環境研究部門 主任研究員)

仁科 一哉(国立環境研究所地球システム領域 主任研究員)

伊藤 昭彦(国立環境研究所地球システム領域 室長)

片桐 究(東北大学工学研究科 特任助教)

新藤 純子(山梨大学名誉教授)

Wilfried Winiwarter(国際応用システム分析研究所、オーストリア)

参考図

図1 人類の窒素利用がもたらす窒素汚染とその影響

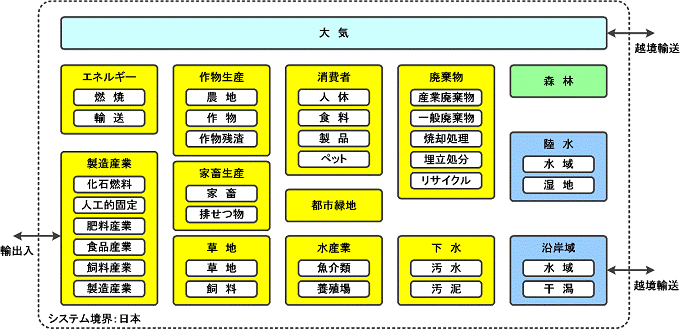

図2 日本の窒素収支モデルを構成する14のプールとその中のサブプール

図3 人間活動に伴う廃棄窒素(総量、2000年~2015年)

図4 人間活動に伴う環境への反応性窒素の排出(発生源別、2000年~2015年)

図5 人間活動に伴う環境への反応性窒素の排出(化学種別、2000年~2015年)

図6 食料システムの窒素の量(2000年~2015年)