水生植物を効果的に保全するには?:

種の生活史特性を考慮した保全対象地の選択が有効

(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会、文部科学記者会、府中市政記者クラブ同時配付)

| 平成30年11月13日(火) 国立研究開発法人 国立環境研究所 生物・生態系環境研究センター 共同研究員:福森 香代子 主任研究員:角谷 拓 特別研究員(研究実施時):石田 真也 上級主席研究員:竹中 明夫 フェロー:高村 典子 国立大学法人 東京農工大学大学院 農学研究院自然環境保全学部門 准教授:赤坂 宗光 学校法人 東邦大学 東邦大学理学部生命圏環境科学科 准教授:西廣 淳 |

本成果は英国生態学会の学術誌Journal of Applied Ecology誌電子版に2018年11月13日(日本時間13時)に掲載されます。

1.背景

野生生物を絶滅による危機から守るために、国立公園などの保護区は大きな役割を果たしています。保護対象とする地区を効率よく選定するためには、生物の長期にわたる個体数変化のモニタリングデータや詳細な生態学的情報が必要ですが、そのようなデータの取得は一般に難しいため、これまでは、ある時点での生物分布データが用いられてきました。しかし、数年の単位で消長するような生活史特性を持つ生物や、種数の減少速度が速い絶滅危惧種などを対象とする場合、一時的な分布データのみに基づいて選定された保護区では効果的な保全ができない恐れがあります。例えば、多くの植物は埋土種子(土壌中に含まれる種子)を持ち、環境などに応じて数年間休眠することがあるため、一時的な地上部の観察だけでは地下に埋土種子として存在している個体群を見落とす可能性がありました。

本研究は、東広島市の多数のため池に生育する水生植物を研究対象としました。水生植物は、近年の河川や湖沼の環境悪化により絶滅の危機に瀕しており、ため池が貴重な生育場所となっています。水生植物の生物多様性を支えるためには、優先的に保全するべきため池を選定することが効果的です。本研究では、水生植物62種(絶滅危惧種23種を含む)の過去37年間にわたる観測データを用いて、埋土種子からの再生に着目した絶滅リスクの評価を行いました。さらに、水生植物の埋土種子からの再生を考慮した場合としなかった場合における保護区の有効性を検証しました。

2.方法

東広島市西条盆地にある415のため池(写真1)において1974年から2011年までの37年間に、著者の一人である下田が水生植物62種の地上個体群の在・不在状態を記録しました。各種の地域における絶滅リスクを評価するために、2年以上連続して調査を行った部分を対象とし、ある種が前年から翌年にかけて地上部が在から不在に変化した確率(消失確率)と不在から在に変化した確率(回復確率)を計算しました。この確率を利用して、種ごとの地上部の在・不在の将来にわたる変化と地上・地下を合わせた個体群の絶滅確率をシミュレーションにより計算しました。また、水生植物の種子の寿命が長くても40年程度であることを考慮して、シミュレーションの中で、地上部が不在の状態が長く続くほど回復確率が下がり、40年間不在が続いた場合には、回復確率がゼロ(つまり、そのため池では絶滅)となるように設定しました。

本研究ではさらに、埋土種子からの再生を考慮した保護区選択の有効性(すべての水生植物種の保全を達成するためにいくつの池が必要か)を検証するために、以下の3つのシナリオにもとづいた保護区の選定方法を比較しました。

3.結果と考察

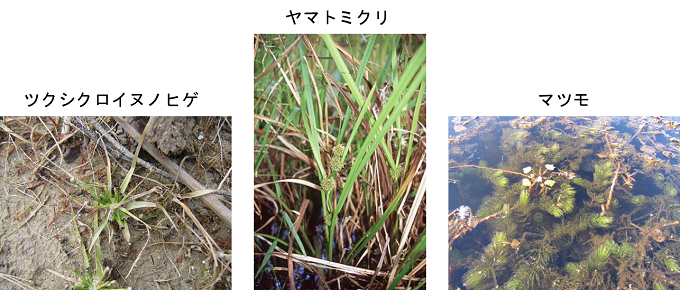

62種の水生植物のうち、回復確率が0.2を超えたのは25種(40.3%)、0.4を超えたのは3種(4.8%、写真2)にのぼったことから、前年に地上個体群が不在であっても翌年以降に埋土種子から再生する種が比較的多いことがわかりました。

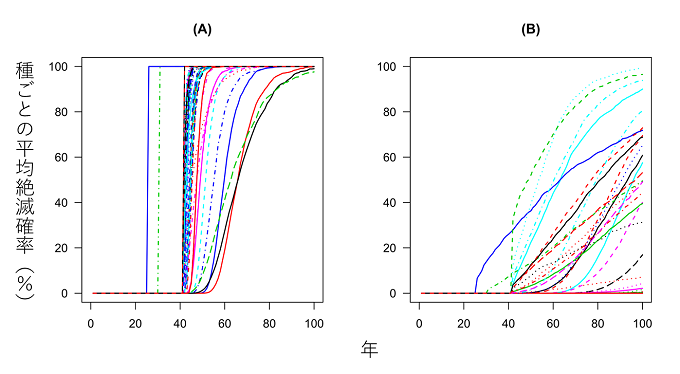

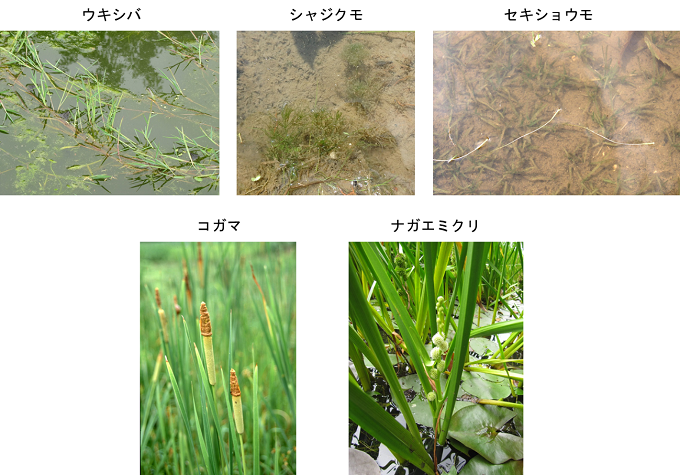

埋土種子からの再生を考慮しなかった場合、水生植物種ごとの絶滅確率は埋土種子の寿命である40年目付近を境に激増し、100年後にはすべての種が地域で絶滅するという予想が得られました(図1A)。一方、埋土種子からの再生を考慮した場合、種ごとの絶滅確率は緩やかに増加し100年後に絶滅確率が70%を超えたのは7種にとどまりました(図1B、写真3)。この7種の生活形※2はすべて抽水植物か沈水植物でした。日本では、ため池の護岸化や水質の悪化が進んでいるため、岸辺や水中で生育する水生植物種の絶滅リスクは高いと考えられます。この結果から、水生植物の再生プロセスが保証されるなら、種の絶滅リスクを減少させる効果があることが示唆されました。

線のタイプと色の違いは水生植物種の違いを表します。

また、水生植物種ごとの埋土種子からの再生を考慮して保護対象とする池を選定した場合、それらを考慮しない場合に比べて少ない数のため池でより多くの種を効果的に保全できることが明らかになりました(表1)。再生ありシナリオでは、すべての水生植物種の保全を達成するために4つの池を保護する必要があることに対し、一時点シナリオと再生なしシナリオではそれぞれ13, 10の池を保護する必要があることがわかりました(表1)。

|

すべての種の保全を達成※するために必要な池の数 |

|

|

一時点シナリオ |

13 |

|

再生なしシナリオ |

10 |

|

再生ありシナリオ |

4 |

4.今後の展望

今回の解析により、生物の生活史特性を考慮して保護区を設置することが効果的な保全には重要であることが明らかになりました。本研究は、生物が持つ生活史特性と個体群動態を考慮した保全計画を実施することが重要であることを明らかにした初めての研究です。特に絶滅危惧種のように、次世代の個体群が埋土種子の再生に強く依存するような種を保全対象とするときには、種ごとの再生プロセスを考慮に入れた保全対策を行うことが有効です。さらに、このような保全対策を策定するためには、市民参加型の調査などによって蓄積された長期間のモニタリングデータの活用が欠かせません。

ため池は、多くの水生生物の重要な生育・生息場所になっています。ため池の利用と保全を両立する管理方策を検討する上で、優先的に保全すべき池の特定や地図化は欠かせません。本研究の成果が、より効果の高いため池の保全・利用計画の策定に活用されることを期待しています。

5.研究助成

本研究は、環境省及び独立行政法人環境再生保全機構の環境研究総合推進費(S-9)陸水生態系における生物多様性損失の定量的評価に関する研究の支援により行われました。

6.問い合わせ先

国立研究開発法人 国立環境研究所 生物・生態系環境研究センター

主任研究員 角谷 拓(かどや たく)

電話:029-850-2894

E-mail:kadoya(末尾に@nies.go.jpをつけてください)

国立研究開発法人 国立環境研究所 生物・生態系環境研究センター

共同研究員 福森 香代子(ふくもり かよこ)

E-mail:sandgoby2000(末尾に@yahoo.co.jpをつけてください)

7.発表論文

Fukumori K, Ishida S, Shimoda M, Takenaka A, Akasaka M, Nishihiro J, Takamura N, Kadoya T (2018) Incorporating species population dynamics into static prioritization: targeting species undergoing rapid change. Journal of Applied Ecology.

※ 下線で示した著者が国立環境研究所所属です(研究実施時)。