実験生物に頼らない21世紀の毒性評価システム(AOPとIATA)

特集 生態影響の包括的・効率的な評価体系の構築を目指して

【環境問題基礎知識】

山本 裕史

1.実験生物を用いた試験と、実験生物に頼らない手法

化学物質が人や野生生物に及ぼす有害な影響を調べる方法として、生きた実験生物(哺乳類から無脊椎動物、植物まで)を用いて急性・慢性毒性、変異原性・発がん性、神経・免疫・内分泌作用、行動異常、次世代影響などを直接調べる手法が長年にわたって使われてきました。これらは生き物を用いた試験、つまりin vivo(インビボ)試験と呼ばれています。しかしながら、近年は実験生物に頼らず、代わりに培養細胞などの生物材料を用いた試験管内のin vitro(インビトロ)試験、さらには既存のデータを利用して化学構造や各種物理化学的な性質からコンピュータを用いて有害性を予測計算するin silico(インシリコ)解析などが普及し、少しずつ移行が進んできています。この背景としてあるのが、動物愛護や動物福祉の観点に基づく、動物実験の3R(使用動物数の削減: Reduction, 動物の苦痛軽減: Refinement, 動物を用いない代替法の利用: Replacement)の機運の高まりです。特に欧州では、2003年頃から、化粧品の動物実験への規制強化が進んで、2013年には原則禁止になりました。

2.21世紀の毒性学(Tox21)プロジェクトから

Adverse Outcome Pathway(AOP)へ

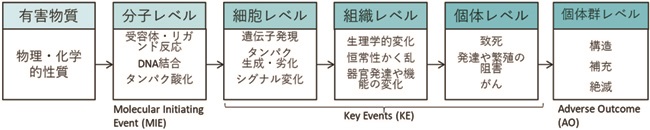

米国でも、2008年頃から環境保護庁(USEPA)、環境健康科学研究所(NIEHS)、食品医薬品庁(FDA)などが共同で、21世紀の毒性学(Tox21)プロジェクトに取り組んでいます。このTox21では、毒性を有する化学物質と生体内分子(タンパク質など)の最初の相互作用から動物個体の毒性発現にいたるToxicity Pathway(毒性経路)の解明と、これに沿った一連のインビトロ試験によって、実験動物に頼らない毒性試験法の確立が目標とされています(1)。こういった中で、2010年にUSEPAのAnkleyら(2)が提唱したのが、図に示すAdverse Outcome Pathway(有害性帰結経路:AOP)の考え方です。このAOPは、化学物質が生体内のDNAやタンパクといった分子と反応を引き起こすMolecular initiating event (分子レベルでの初期イベント:MIE)から、標的細胞、器官までの毒性経路をKey Event (KE)で繋ぎ合わせるだけでなく、最終的な個体ならびに集団や生態系への有害影響(Adverse Outcome: AO)との関連性を繋げるもので、作用メカニズム(化学物質が生き物に何らかの作用を引き起こすしくみ)ごとに整理することができます。たとえば、ビスフェノール-Aやノニルフェノールのような女性ホルモン様作用を示す化学物質の場合では、まず女性ホルモン受容体に結合し(MIE)、細胞や組織レベルで女性ホルモンによって制御されている様々な機能の変化を引き起こすことで(KE)、産卵数の減少や性比の変化、最終的には個体群の減少という影響(AO)が現れる一連の毒性経路の流れをAOPとして整理することができます。このAOPを多く考案・検証して、動物試験によらない化学物質の評価・管理への積極的な利用を考え、USEPAや経済協力開発機構(OECD)などはAOPのデータベースであるAOP Wiki(3)のシステムを構築していて、200以上のAOPが提案され、その査読・確認が実施されています。

3.Integrated Approach to Testing and Assessment (IATA)でのAOPの活用へ

OECDでは、AOPを化学物質・評価管理に積極的に利用する手法として、必ずしもインビボ試験の結果に頼らずにインビトロ試験やインシリコ解析とも組合せるIntegrated Approach to Testing and Assessment (試験と評価の統合的アプローチ:IATA)の考え方が提唱され、ケーススタディ(4)を評価するプロジェクトが進行中です。AOPでは、化学物質の生体内分子(あるいは細胞、器官)との反応性をインシリコ解析やインビトロ試験で確認することにより、最終的な個体への影響が予測できるという視点に立ちます。そのため、化学物質の構造類似性や定量的構造活性相関(QSAR:化学的性質から毒性をコンピュータで予測する手法)等のインシリコの解析手法の活用、インビトロ試験結果や類似構造物質のインビボ試験データを統合することで、必ずしも新たなインビボ試験によらずに有害影響を評価できるという考え方です。人健康リスクの評価では、欧州での化粧品の動物実験の禁止の流れを受けて、皮膚感作性の分野で、多くのIATAケーススタディが実施・報告されています。一方、本プロジェクトの主眼である生態影響評価の場合はどうでしょうか。

4.生態影響へのAOPとIATAの利用可能性

化学物質の生態影響評価では、その効果・効率の観点から、通常は生産者で植物である藻類、一次消費者で無脊椎動物・節足動物である甲殻類、高次消費者で脊椎動物である魚類を典型的なバッテリー(組合せ)として利用することが世界標準になっています。この生態系を構成する生物の多様性の単純化には多くの批判はあるものの、欧米や日本をはじめとした世界各国において、化学物質に起因する人ではない野生生物への有害影響を未然に防止するための化学物質の審査・規制、基準値や指針値設定に大きな役割を果たしてきました。たとえば、日本において一般工業化学物質や農薬の評価・管理に利用されるのは表に示す急性毒性試験法です。ムレミカヅキモなどの淡水性の単細胞の緑藻類、オオミジンコなどの枝角目、メダカなどの小型魚類に対しての2〜4日間程度の比較的短期の試験が用いられることが多いです。それでは、この枠組みにおけるAOPやIATAの利用可能性はどうでしょうか。

AOPは、化学物質の毒性作用機序に基づいて整理されていますが、表の通り、生態影響を調べる試験方法では、観察項目は生死や生長速度などであり、特定の作用機序を十分に考えた観察がされるわけではないために、人健康に比べて極端に少ないのが現状です。ただ、内分泌かく乱を引き起こす化学物質(「環境ホルモン」と呼ばれることもあります)の場合は、事情が異なります。核内の受容体への結合からホルモン濃度の上昇(あるいは下降)、標的臓器の作用から、個体レベルでの影響まで、詳細に調べられているケースもあり、AOPがいくつか開発・提案されています。実際のところ、本プロジェクトでも、ミジンコの幼若ホルモン活性をはじめとしたAOPの開発・検証に大きく寄与してきました。

一方、IATAについても、上記の通り人健康の分野では皮膚感作性のほか、肝臓などの特異的な部位への毒性、発がん性などの分野で、インシリコ解析、インビトロ試験、インビボ試験を効率的に組み合わせたケーススタディが実施され、各国の化学物質管理での活用が進められています。他方で、生態影響については、AOPとして提案されている数が少なく、今のところ内分泌かく乱などに限定的です。カナダが実施したIATAケーススタディにおいて、内分泌かく乱作用や生態毒性予測のQSAR等の活用により、より詳細な生態リスク評価をすべき化学物質の絞り込みに利用されています。また、ノルウェーが提案中のケーススタディでは、本プロジェクトとも関連が深いミジンコ幼若ホルモンや脱皮ホルモンに関するAOPに基づき、バイオインフォマティクスを活用した無脊椎動物の内分泌かく乱作用の評価を実施していて、必要な情報提供を行っています。さらに、本プロジェクトで実施した魚類の慢性毒性予測に係るQSAR開発は、高コスト・長時間であることから不足しているインビボ試験データを補完し、日本国内の化学物質のリスク評価・管理におけるIATAの考え方の導入の一助となることが期待されます。

化学物質の生態影響を効率的に最小化するためには、このようなAOPやIATAは有効である場合もあり、化学物質のグルーピングによる複合影響評価への活用、効率的な生態毒性試験実施、さらにはカナダが実施しているような絞り込みへの利用はわが国でも積極的な活用が期待されます。しかし、忘れてはならないのは、生態影響のAOPのAdverse Outcomeは個体群の維持への影響ですが、原因となる分子レベルでの初期イベントであるMIEからAdverse Outcomeに至るまでをKEでつなぐ際には、多くの不確実性が存在することです。また、実際の生態系影響の評価には、個体への影響を評価するインビボ試験による評価には限界があり、生態系における生物同士の相互作用の評価、他の有害因子との関係性も明らかにする必要があります。

参考文献

1 Toxicology in the 21st Century, https://tox21.gov/ (2020年11月9日アクセス)

2 Ankley GT, et al. Environ Toxicol Chem 29:730-741, 2010.

3 AOP Wiki, https://aopwiki.org/ (2020年11月9日アクセス)

4 OECD IATA Case Study, http://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-assessment/iata-integrated-approaches-to-testing-and-assessment.htm (2020年11月9日アクセス)

執筆者プロフィール:

人工知能(AI)なども活用したインシリコ解析が期待されています。コスト削減の観点に集中するのではなく、化学物質の人健康や生態影響を最小化するために、主に魚類胚、無脊椎動物や植物を用いた「生き物のものさし」が広く活用されればいいですね。