宇宙からの温室効果ガスの高精度観測 -『いぶき』(GOSAT)プロジェクトの現状-

特集 炭素循環を観測する

【研究ノート】

横田 達也

これまで見えなかったことを見えるようにする、あるいは、ぼんやりとしか見えなかったことをよりはっきりと見えるようにする。それは、適切な地球温暖化の対策を講じるために必要なことです。その一つの手段として、遠い宇宙から地球大気中の二酸化炭素やメタンといった温室効果ガスの濃度分布やその変動を把握するために、温室効果ガス観測技術衛星GOSAT(愛称「いぶき」)が2009年1月23日に打ち上げられました。「いぶき」は温室効果ガスの観測を主目的とした世界で初めて、かつ唯一の人工衛星です。今年(2014年)の1月に5年間の定常運用期間を終え、衛星ミッションとしては後期利用段階に入り、現在も順調に観測を続けています。

「いぶき」が打ち上げられる前には、我々人類や他の生物が暮らす低層の大気(下部対流圏)中の温室効果ガスの濃度を、遠い宇宙から測定することは困難であると考えられていました。しかし、「いぶき」の搭載センサは有用なデータを出せる程度に潜在的な測定性能が高く、また、この5年間に「いぶき」のデータから温室効果ガス濃度を高精度に導き出そうとする国内外の研究グループが競い合い、情報交換を行うことによって、二酸化炭素についてもメタンについても、その精度はそれぞれ測定誤差が1%を切る程度にまで高くなりました。それには、宇宙航空研究開発機構が中心となって装置の精密な校正作業を地道に何年も続けて観測データ(一次データ)の質を高めるとともに、我々国立環境研究所では、その一次データから温室効果ガス濃度を導き出す導出手法の精度を高める必要がありました。

「いぶき」は高度666kmで宇宙を周回し、3日で地球を41周してもとの軌道に戻ります。すなわち、3日ごとに同一の観測点を繰り返し測定することができます。ただし、温室効果ガスの濃度が導出できるのは、雲が無く、観測信号の強度が十分に大きい場所のみです。対流圏下部の状況を知るためには、太陽光が地球表面で反射して衛星に到達する短波長赤外(近赤外)線を利用します。太陽光が陸面や海面で反射して衛星に到達するまでに、大気中にある二酸化炭素やメタンの濃度に応じて特定の波長の近赤外線が吸収される割合が変化するため、その分光輝度情報(光を波長ごとに分けて得られる光の強さのスペクトル)を測定して解析することで対象気体の濃度がわかるという原理を用います。このように示すと、濃度導出は簡単であるかのように思われるかもしれません。しかし、実際にはそうではありません。どんなに雲がなく快晴の観測地点だと思われる大気でも、薄い巻雲(うろこ雲)や砂塵などによるエアロゾルが存在します。太陽光の近赤外線は、それらの表面で反射や散乱を受けてから衛星に到達するため、大気のどの高さでどの程度の散乱を受けたかを正確に見積もらないと、データ解析から誤った温室効果ガス濃度が導出されてしまいます。そして、観測地点におけるそのような巻雲やエアロゾルの必要な情報は、観測データから直接得ることができないため、解析時には代表的なエアロゾルの種類を限定して必要なパラメータを推定したり、他のこれまでの観測に基づく経験値を仮定して用いたり、エアロゾル輸送モデルの計算値を利用したりして、解析を行わなくてはなりません。これをどのように工夫して精度の高い導出手法を創り出すかが、世界の複数のグループによって研究されています。たとえば、私たちのチームでは、物理的な放射伝達計算に基づく手法(その結果が「いぶき」のレベル2データプロダクトとして研究者や一般ユーザに提供されています。以下、GOSAT-L2法と呼ぶことにします)や、巻雲やエアロゾルの散乱による光路の長さの変化を見積もって濃度を求める手法(PPDF法)が開発されました。世界では、米国のコロラド州立大学とNASAジェット推進研究所を中心としてACOS法、オランダ宇宙研究機関(SRON)とカールスルーエ工科大学(KIT) の共同開発によるRemoTeC法、ドイツ・ブレーメン大学の開発したWMFD法とBESD法、英国レスター大学のUOL-FP法などが開発されています。それぞれに特徴はありますが、いずれもほぼ同程度の精度に達しています。

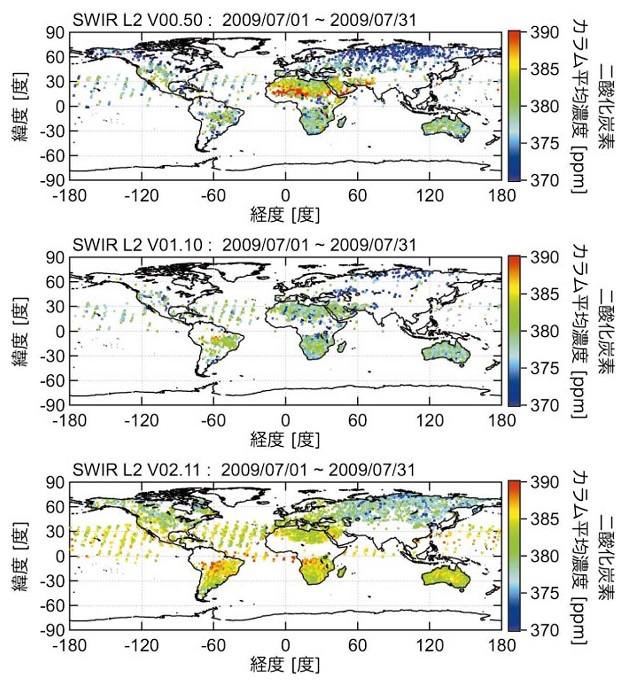

研究によって手法が改良されると、導出値の精度が高くなるだけでなく、それまで導出結果の誤差が大きくて公表されなかった地点でも、濃度を公表することができるようになります。すなわち、導出される地点が増えることになります。図は、GOSATL2法のバージョンの違い(V00→V01→V02)によって導出結果がどのように変遷したかを、2009年7月を例に、観測地点ごとに導出された二酸化炭素カラム平均濃度(地表面から大気上端までにある乾燥空気に対する二酸化炭素分子の積算量の体積割合)を色で示したものです。アフリカのサハラ砂漠周辺の高い高度にある砂塵の影響で、誤って得られた高濃度の二酸化炭素が改善されるとともに、濃度が導出される地域も拡がっていく様子がわかります。

さて、これまで「導出精度」について言及しましたが、それはどのようにして確かめられるのでしょう。世界各地の地上に設置した、より高精度の測定器や、航空機に搭載した測定器によって、衛星に同期した温室効果ガスの測定を行い、それらのデータを比較解析することによって、「いぶき」のデータのバラツキや、比較データからのずれ(バイアス)が統計的に求められます。これを「検証解析」と呼びます。この地道な作業があってこそ、人工衛星のデータ精度が確かめられ、導出結果は精度に応じて科学的な利用に供することができます。GOSAT-L2のV02では、二酸化炭素のバイアスが-1.5ppm、バラツキが2.1ppm、メタンのバイアスが-5.9ppb、バラツキが13ppbであることが確かめられました。現在問題となっているのは、季節や緯度帯によって「いぶき」の導出値のバイアスが変化しているのではないかという点で、その評価と補正の方法や、データ導出手法における解決方法についての研究が世界で進められています。

本稿では、「いぶき」による温室効果ガスの高精度観測の現状についてご紹介しました。「いぶき」のプロジェクトでは、温室効果ガスの濃度分布とその変動を把握することのほかに、もう一つ大きな目的があります。それは、地球上のどの地域で、いつどの程度の二酸化炭素やメタンが吸収または排出されているかという炭素収支推定の精度を高めることです。これまで、地上観測局や船舶、航空機のデータから地球全体の収支推定がなされてきましたが、二酸化炭素やメタンについて「いぶき」のデータを用いることで、推定値の不確実性が低減され、収支の地域別変化や月変化の様子がより明確になりました。この成果については、別の機会にプロジェクトの担当者から解説してもらうことにします。

「いぶき」後継機の計画として、国立環境研究所、宇宙航空研究開発機構、環境省では、2017年度中の衛星打ち上げを目標にGOSAT-2プロジェクトを開始しました。「いぶき」は後期利用段階に入りましたが、まだ数年間は観測が継続されるものと期待されます。その間、「いぶき」の観測データから高い精度で導出されるデータを世界に配信するとともに、科学的な利用研究も続けたいと考えています。

GOSATプロジェクトまたは「いぶき」の観測データに興味をお持ちの方は、http://www.gosat.nies.go.jp/またはhttp://data2.gosat.nies.go.jp/をご覧ください。

執筆者プロフィール

当研究所で3回の衛星観測プロジェクトに携わって25年、現在は国環研GOSATプロジェクトリーダーを拝命しています。そこでは世界の多くの研究者と知り合うことができ、視野も広がりました。常に当分野での日本のとるべき立ち位置を考えています。

目次

- 炭素循環を観測する

- 民間の旅客機を活用した二酸化炭素濃度の観測

- 地球規模炭素循環研究におけるトップダウンアプローチ、 ボトムアップアプローチ

- ハイパースペクトルカメラの利用について

-

「独立行政法人国立環境研究所 公開シンポジウム2014」

『低炭素社会に向けて~温室効果ガス削減の取り組みと私たちの未来~』

開催のお知らせ - 平成25年度の地方公共団体環境研究機関等と国立環境研究所との共同研究課題について

- 「第33回地方環境研究所と国立環境研究所との協力に関する検討会」報告

- 「第29回全国環境研究所交流シンポジウム」報告

-

「国立環境研究所『災害環境研究』報告交流会」

開催報告 - 新刊紹介

- 表彰

- 人事異動

- 編集後記