民間の旅客機を活用した二酸化炭素濃度の観測

特集 炭素循環を観測する

【シリーズ重点研究プログラムの紹介:「地球温暖化研究プログラム」から】

町田 敏暢

1.はじめに

日本航空が運航する旅客機の機上に、二酸化炭素濃度を測定する装置(CME)を搭載した全球規模の大気観測「CONTRAILプロジェクト」が始まってから8年がたちました。CONTRAILは、国立環境研究所、気象研究所、日本航空、株式会社ジャムコ、JAL財団が共同で実施するプロジェクトです。この観測によって世界の上空における二酸化炭素濃度のデータ数を著しく増やすことができ、いくつかの新しいことがわかってきました。

2.地球上の二酸化炭素の循環

人間活動の影響で大気中に放出された二酸化炭素のうち、約半分は陸上の生態系や海洋に吸収されています。将来の濃度レベルをより正確に予測するためには、どの地域の生態系や海洋がどの時期にどれだけの二酸化炭素を吸ったり吐いたりしているか(これを「炭素循環」と呼びます)を知ることが必要です。地球温暖化研究プログラムのプロジェクト1では炭素循環の解明のために地上の定点での観測、船舶を使った緯度・経度分布の観測に加えて航空機を使った上空の観測によって二酸化炭素の分布や時間変化を追っています。これらのうち航空機観測は、航空機をチャーターするコストが高額なために従前はデータ数が限られていました。2009年からは温室効果ガス観測技術衛星(GOSAT)を使った二酸化炭素濃度の気柱量観測も始まっています。人工衛星は旅客機に比べてより広い範囲の観測を行うことができますが、遠隔から計測する人工衛星に比べて直接大気を測れる航空機観測は精度の良いデータを取得することができます。

3.CONTRAILで観測する二酸化炭素

CMEは航空機の離陸直後から着陸直前まで、連続して機上で二酸化炭素濃度を測定し続けます。航空機の離陸時と着陸時には二酸化炭素濃度の鉛直分布を、水平飛行時には上空における水平分布を観測できます。現在日本航空が運航する8機のボーイング777-200ER型機にCMEを搭載するための改修が施されており、このうち常時3機にCMEを搭載するよう運用しています。民間の旅客機は整備時以外はほぼ毎日世界のどこかの空を飛んでいます。チャーター機を使った観測では多くても1ヶ月に1回の観測を行うのがせいぜいですから、CONTRAILの観測でいかに多くのデータが取得されてきたかが想像できると思います。

4.上空における二酸化炭素の水平分布

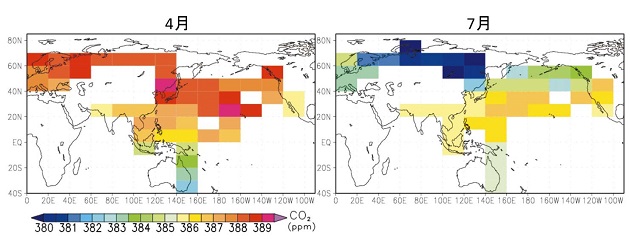

図1はCMEで観測された、高度8km以上の対流圏における4月と7月の二酸化炭素濃度の分布です。この図から8km以上の高い高度においても北半球と南半球の濃度が大きく違っていることがわかります。春と夏の濃度差は南半球ではわずかですが、北半球の中高緯度では大きくなっています。大気中の二酸化炭素濃度は地上の陸上生態系の光合成と呼吸のバランスによって特に地表付近で大きく季節的に変動します。上空では季節変動の幅は小さくなりますが、地上と同じような変動が見られています。北半球高緯度に注目すると、4月には東西方向の濃度差は小さいですが、7月は北太平洋の上空に比べてシベリア大陸上空の濃度が非常に低くなっていることがわかります。これは地上で光合成の影響を強く受けた二酸化炭素濃度の低い空気が、暖められやすい地面の影響で効率よく上空に運ばれているからだと解釈できます。このように比較的均一だと思われがちな上空の大気も地上の二酸化炭素の放出・吸収量や大気の鉛直混合の違いを反映して明らかなコントラストがあることが観測を通してわかってきました。

5.二酸化炭素発生量・吸収量の推定にCONTRAIL観測値を使う

二酸化炭素の発生量・吸収量(フラックス)の分布を把握するために、近年では3次元大気輸送モデルを用いて、観測された二酸化炭素濃度の分布や時間変動との矛盾をできるだけ小さくするように、フラックスを推定する試みが盛んに行われています。これまでのモデルを使ったフラックス推定には地上での二酸化炭素濃度の観測値が使われてきました。CONTRAILでは日本航空がアジア地域に多くの飛行ルートを持っていることから、これまで観測データの足りなかったアジア域のフラックス推定を正確にすることが期待できます。

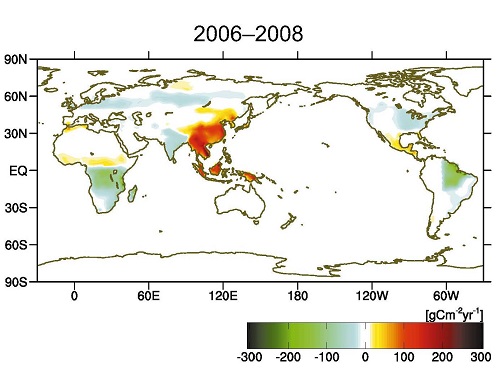

図2は既存の地上観測データだけを使ったフラックスの推定値とCONTRAIL観測値を加えて推定したフラックス推定値との差の分布を表したものです。両推定値の差は期待していた通りアジア域で大きな値(絶対値)を示しており、中国華南地方、インドシナ半島、インドネシアの各地域ではCONTRAIL観測値を加えるとこれまで考えられていたフラックスより値が大きくなる(二酸化炭素の放出量が多くなる、または吸収量が小さくなる)ことがわかり、逆にインドではフラックスが小さく見積もられることがわかります。また、CONTRAILデータを使うとフラックスを推定する際の誤差についても、これらの地域で大幅に削減できることがわかりました。

さらに図2から、フラックス推定の影響はアフリカ、南米といったCONTRAILの飛行がない地域にまで及んでいることがわかります。これは、これらの地域の地表付近の空気が上昇気流によって上空に輸送され、CONTRAILの飛行空域である西部太平洋の上空に達しているためです。このように上空大気の観測は広い範囲の地表での活動を反映しており、特に地上観測の少ない領域ではフラックス推定に大いに役立っていると言えます。

6.今後のCONTRAIL

CMEの観測値はこれらの他にも、二酸化炭素をトレーサとした大気輸送メカニズムの解明やGOSATをはじめとした衛星観測の検証など、多くの研究に貢献しています。CONTRAILではCMEの他に自動大気サンプリング装置(ASE)を航空機に搭載しています。ASEは採取した大気を実験室に持ち帰って分析することができるので、二酸化炭素以外の温室効果ガスの上空における長期的な高精度観測に使われています。

航空会社が運航する機材が時代によって変わっていくのは必然です。今後も全球レベルの広い範囲で、高い頻度での観測を維持、発展させていくためには新たな機材への観測装置の搭載、そのための承認取得の努力を続けなければなりません。また、大気観測の装置も時代と共に進歩しており、これらの装置を航空機に適用して新たな観測分野の開拓をすることも課題です。

最後に、これまで日本が先駆けて温室効果ガスの旅客機による観測を進めてきましたが、ヨーロッパのグループが同様な計画を始めることになりました。今後は国際的な協力関係を強固にしてより効率的に世界の観測コミュニティに貢献する枠組みを考えていかねばならないと感じています。

執筆者プロフィール

先日、5年間努めた環境研野球部監督を退きました。今年は新監督に選手として試合で使っていただくために、(妻を説得して)素振り用バットを買ってもらい、夜な夜な温暖化棟の廊下で振り込んでいます。

目次

- 炭素循環を観測する

- 宇宙からの温室効果ガスの高精度観測 -『いぶき』(GOSAT)プロジェクトの現状-

- 地球規模炭素循環研究におけるトップダウンアプローチ、 ボトムアップアプローチ

- ハイパースペクトルカメラの利用について

-

「独立行政法人国立環境研究所 公開シンポジウム2014」

『低炭素社会に向けて~温室効果ガス削減の取り組みと私たちの未来~』

開催のお知らせ - 平成25年度の地方公共団体環境研究機関等と国立環境研究所との共同研究課題について

- 「第33回地方環境研究所と国立環境研究所との協力に関する検討会」報告

- 「第29回全国環境研究所交流シンポジウム」報告

-

「国立環境研究所『災害環境研究』報告交流会」

開催報告 - 新刊紹介

- 表彰

- 人事異動

- 編集後記