生態リスクに対する水際での攻防

特集 生物多様性撹乱がもたらす社会への脅威 ~生態リスク管理を目指して

山野 博哉

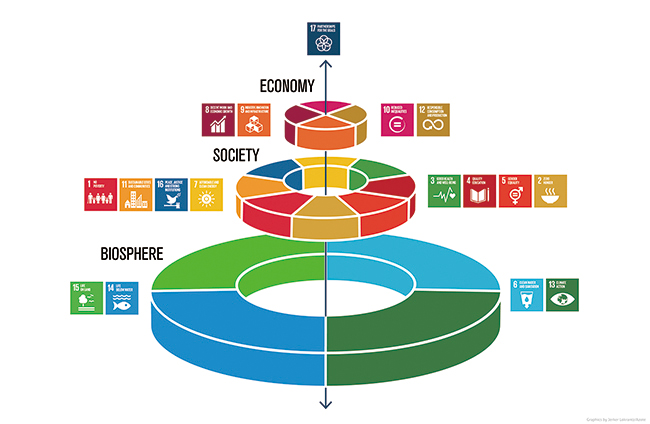

SDGsウェディングケーキというものがあります(図)。SDGsの目標を並べ替え、社会、経済を生物圏が支えていることを示した図です。生態リスクとは、生物圏に対する人為負荷が生物多様性を脅かすことにより、生態系が持つ機能を低下あるいは劣化させ、その結果として、社会や人間そのものに対する影響が生じるリスクととらえられます。輸送手段が発達し、グローバル化によって人流や物流が増加している現在は、海外など生活圏外との関わりからもたらされる生態リスクが増大しています。その一つは野生生物由来の感染症です。猛威を奮っている新型コロナウィルスはコウモリが元の宿主と考えられています。野生生物由来のウィルスは家禽や家畜にも感染する場合があり、我々の健康だけでなく生活にも大きな影響を与えます。もう一つは外来種です。人間に直接危害を加えるヒアリの侵入は依然として大きな懸念となっています。これらはいずれも野生生物と人間との接触に端を発し、その後の人流や物流による移動が関係しており、後者には侵入を防ぐ水際対策が非常に重要となります。

本特集では、こうした生態リスクに対する水際での懸命の努力の一端を紹介します。「研究プログラムの紹介」では、自然共生研究プログラムで行われている生態リスク研究から、野生生物感染症の問題を紹介します。「研究ノート」では、海外からやってくる感染症が国内の野生動物の大量死をもたらしていることを示し、感染感受性の評価を進めている例を紹介します。所内にある野生動物検疫施設では、こうした研究に先立って感染症の検疫が行われており、職員の健康も守られていることを「研究施設・業務等の紹介」で紹介します。外来種については、「環境問題基礎知識」で、外来種が生物多様性や我々に与える影響を解説して対策の必要性を述べ、「研究ノート」で、水際対策の一つである外来種の化学的防除を紹介します。輸送手段の発達は、海外との交流を促進します。「随想」では、研究者が海外に渡って活き活きと研究を進めている様子をご紹介します。 本特集を通じて、グローバル化がもたらす生態リスクへの対策について知っていただければ幸いです。

執筆者プロフィール:

数年前から、学生時代によく行っていたキャンプを再び始めています。最近はコロナ禍でなかなか旅行に行けなくなり、キャンプの頻度が増えました。LEDランタンが登場していて、道具の進歩を感じています。昔はマット1枚で問題なく眠れたのですが、今はそうすると体が痛くなり、私の体の退歩も同時に感じています。

目次

- 野生生物感染症の生態リスク研究

- 外来社会性昆虫の化学的防除

-

感染症による野生動物の大量死リスク

の評価に向けて - 外来種の影響評価

- 野生動物検疫施設の業務紹介

- カナリア諸島の旅

-

第7回NIES国際フォーラム開催報告

「持続可能なアジアと地球社会に向けて」 -

令和4年度の地方公共団体環境研究機関等と

国立環境研究所との共同研究課題について -

「第41回地方環境研究所と国立環境研究所との

協力に関する検討会」報告 - 「第37回全国環境研究所交流シンポジウム」開催報告

-

「3Dふくしま」プロジェクションマッピングで環境研究を「触れる化」したい!

国環研初クラウドファンディング挑戦のお知らせ - 新刊紹介

- 編集後記