野生動物検疫施設の業務紹介

特集 生物多様性撹乱がもたらす社会への脅威 ~生態リスク管理を目指して

【研究施設・業務等の紹介】

大沼 学

野生動物検疫施設の概要

野生動物検疫施設の役割1:

人獣共通感染症、野生動物感染症の検査

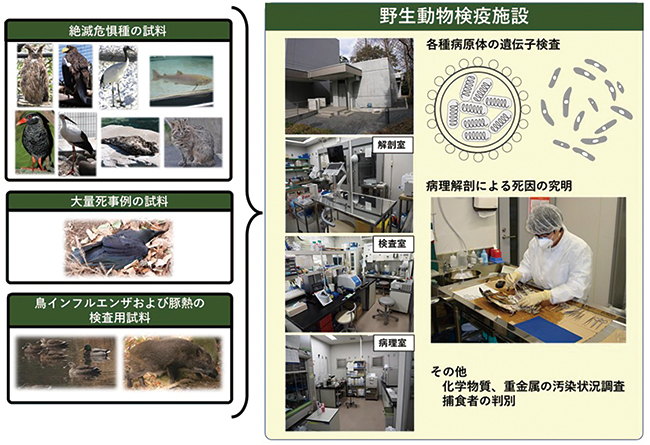

野生動物検疫施設の最も重要な役割は、国立環境研究所が2002年より取り組んでいる絶滅危惧種の遺伝資源保存を行うために受け入れた各種野生動物検体を対象に、感染症の検査を実施することです。特に人獣共通感染症を引き起こす病原体の検査を重視してきました。これは、人獣共通感染症を引き起こす病原体の環境試料タイムカプセル棟内への拡散を防ぎ、絶滅危惧種の遺伝資源保存に従事する職員の健康を守るためです。しかしながら、国内だけでも約100種の人獣共通感染症が確認されているので、その全てを検査することは困難です。そのため、検査対象とする病原体に優先順位をつける必要があります。そこで、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」に記載されている人獣共通感染症の中から以下の基準で検査対象病原体を決定しました。

1.飛沫やエアロゾルで感染が拡大する可能性があり、細胞培養、各種臓器の冷凍保存などといった作業中にヒトへの感染が懸念されるもの、

2.野生動物の体表や試料とともに持ち込まれる可能性がある節足動物によって媒介されるもの。

この基準を考慮し、鳥類ではオウム病、Q熱、ウエストナイル熱、インフルエンザ、哺乳類ではQ熱、ブルセラ症、野兎病、レプトスピラ病を検査対象としました。これらの感染症の原因となる病原体の遺伝子をリアルタイムPCRやLAMP法といった方法で検出しています。

その後、野生動物検疫施設の感染症検査に関する能力が環境省より評価され、2008年からは野鳥を対象とする鳥インフルエンザウイルス保有状況調査の遺伝子検査機関となっています。この調査のために、年間2,000~3,000検体のカモ類の糞便や死亡した野鳥から採取した検体を受け入れてきました。また、2020年からは野生イノシシを対象とする豚熱の保有状況調査の遺伝子検査機関としての役割も担っています。全国で捕獲されたイノシシの血液サンプルを年間約400検体受け入れ、豚熱の検査を行っています。

野生動物検疫施設の役割2:

野生動物の死亡原因の究明

野生動物検疫施設のもう一つの役割は、遺伝資源保存のために受け入れた絶滅危惧種の死亡個体を対象に病理解剖を行い死亡原因の究明を行うことです。死亡個体の回収状況から、交通事故や建造物への衝突によって致命傷を負ってしまい、死亡したと推測できる場合もありますが、交通事故や建造物への衝突の前に、感染症や中毒等によりすでに衰弱していた可能性も否定できません。そのため、病理解剖を実施し、臓器等の試料を採取・分析することで、その個体が死亡する前の健康状態を推定することを試みています。また、試料の分析結果からは、生息環境の状態(感染症の蔓延状況、重金属や化学物質で汚染されている等)を把握できます。例えば、私たちは2009年にPFOS、PFOAといった有機フッ素化合物がヤンバルクイナの体内に高濃度に蓄積していることを報告しました。これらの有機フッ素化合物は2021年に沖縄県内の水道水から国の暫定指針値を超える濃度が検出され、大きな話題となった化学物質です。

この他に、不審な絶滅危惧種の死亡事例が発生した場合や原因不明の野鳥の大量死が発生した場合など、遺伝資源保存とは無関係に、病理解剖を依頼される場合があります。不審な絶滅危惧種の死亡事例を対象に原因を究明した例としては、2021年10月27日(水)、鹿児島県の徳之島北部の与名間林道で発見されたトクノシマトゲネズミの事例を挙げることができます。病理解剖の結果からは、食肉類による捕食が強く疑われました。そこで、外傷部位周辺に付着しているDNAから食肉類の種判別を試みました。我々は2012年、野生動物の咬み痕周辺の体表面に残されたDNAから、捕食動物(ほとんどの場合が外来種)を特定する手法を報告していました。この手法で、発見されたトクシマトゲネズミの全個体の損傷部からネコのDNA配列を検出しました。病理解剖によって得られた情報と、このDNAによる捕食動物の判別結果から総合的に判断し、これらのトクシマトゲネズミがノネコによって捕食されたものであるという結論を下しています。野鳥の大量死が発生した場合の死因究明については、腐敗が進んでいる場合が多く、最終的な結論が出ない場合が多くあります。死亡原因の究明に成功した例としては、2015年1月21日(水)に埼玉県で発生したカラスの大量死事例を挙げることができます。この事例では、腸管の状態の観察結果と食中毒の原因菌となるウェルシュ菌を確認したことから、この細菌によって腸管が損傷を受けたことが死亡原因と結論付けました。

野生動物検疫施設の今後の役割

これらの活動の中で、特に、野生動物試料を対象に人獣共通感染症の検査体制を2005年に整備していたことは先進的な取り組みと言えます。今回の新型コロナウイルス感染症(COVID‑19)もその例ですが、ニパウイルス感染症、重症急性呼吸器症候群(SARS)、エボラ出血熱等、新たな人獣共通感染症が国内外で次々と報告されています。これらの感染症の原因となる病原体は元々野生動物が保有していたもので、その病原体が様々な環境要因の変化によって人との接触機会が増加し、自然界から人間社会へと拡散したと考えられています。さらにこれらの病原体の一部は直接あるいは家畜・外来生物を介して、絶滅危惧種へと感染が広がり、深刻な絶滅リスクをもたらすことも危惧されています。このように、野生動物が保有する病原体は、ヒトへの健康被害ばかりではなく絶滅危惧種の新たな脅威、つまり新たな環境問題にもなっているのです。しかしながら、これまでの国内のヒトや動物の感染症対策では、生物多様性との関連性といった環境要因を考慮した対策が欠けており、ヒト、動物、環境を統合的に捉えた感染症対策、いわゆるワンヘルスの観点に立っていませんでした。ワンヘルスとは、人の健康維持、動物(家畜、愛玩動物、および野生動物など全ての動物)の健康の維持、環境の健全性の維持は、人間社会の持続性を確保するためにすべて必須であるとする概念です。人、動物、そしてそれを取り巻く環境は相互に密接に関連しているためです。特に、人獣共通感染症や薬剤耐性菌の蔓延といった問題を解決するためには、この概念を基にして、医師、獣医師、環境分野の研究者等の関係者が緊密な協力関係を構築することが重要であるとされています。そのため、今後、野生動物検疫施設の活動と所内の様々な研究活動を連携させ、ワンヘルスの観点に立った感染症対策へ貢献していきたいと考えています。

執筆者プロフィール:

学生時代(かれこれ30年前になりますが)に受けた感染症の授業では、高病原性鳥インフルエンザがそれほど重要視されていなかったと思います。もちろん、当時は国内で発生していなかったためで、現在のような状況になるとは全く予想していませんでした。写真は、感染症調査を極東ロシアで実施した際のものです。

目次

- 生態リスクに対する水際での攻防

- 野生生物感染症の生態リスク研究

- 外来社会性昆虫の化学的防除

-

感染症による野生動物の大量死リスク

の評価に向けて - 外来種の影響評価

- カナリア諸島の旅

-

第7回NIES国際フォーラム開催報告

「持続可能なアジアと地球社会に向けて」 -

令和4年度の地方公共団体環境研究機関等と

国立環境研究所との共同研究課題について -

「第41回地方環境研究所と国立環境研究所との

協力に関する検討会」報告 - 「第37回全国環境研究所交流シンポジウム」開催報告

-

「3Dふくしま」プロジェクションマッピングで環境研究を「触れる化」したい!

国環研初クラウドファンディング挑戦のお知らせ - 新刊紹介

- 編集後記