野生生物感染症の生態リスク研究

特集 生物多様性撹乱がもたらす社会への脅威 ~生態リスク管理を目指して

【研究プログラムの紹介:「PJ2生態系リスク研究プログラム」から】

五箇 公一

はじめに

自然共生研究プログラムのプロジェクト2(PJ2)「生物多様性及び人間社会を脅かす生態学的リスク要因の管理に関する研究」では、外来生物、農薬、および感染症という3つの生態リスク要因について、リスク評価および対策手法の開発を進めています。この記事では感染症研究について二つの事例を簡単にご紹介したいと思います。

生物多様性と感染症

現在、新型コロナ感染症が深刻な社会問題となっていますが、国連環境計画(UNEP)の「Six nature facts related to coronaviruses」によれば、こうした新興感染症の発生には実は、人間による生物多様性撹乱が深く関わっているとされています。人間が化石資源を採掘してエネルギー利用するようになって以降、人間活動が肥大化し、自然環境の奥深くまでその活動圏が浸食したことで、野生動物体内の病原体が、人間あるいは家畜動物と接触する機会が増大して、新興感染症が頻発するようになり、さらにグローバル経済が病原体の世界的拡大をもたらし、重大な健康被害と経済被害を生じていると考えられています(五箇2020)。今後、新たな感染症パンデミックを回避するためには、ウイルスなどの病原体も含めた生物多様性の保全・管理が求められるのです。

両生類の新興感染症カエルツボカビの起源推定

新型コロナのような感染症パンデミックの問題は人間社会のみならず、野生生物に対しても深刻なダメージを与えています。その一つにカエルツボカビという両生類特異的な新興感染症があります。

近年、世界各地でカエルやイモリ等の両生類が急速に減少しており、その原因の一つとされるのがツボカビ症という両生類特有の新興感染症の流行とされます。ツボカビ症の病原体は、カエルツボカビ菌という両生類の皮膚にだけ寄生する真菌の一種で、1998年に中米で初めて発見されて以降、世界各地から相次いで感染事例が報告されたのです。

そして、2006年12月にペットとして飼育されていた海外産のカエルからツボカビ症が日本で初めて確認され、日本国内の在来両生類に対する影響が懸念されました。我々、国立環境研究所の研究チームが、全国の自治体や動物園・博物館・獣医師などの協力を得て、日本全国の両生類の感染状況を調査するとともに、菌のDNAサンプルを収集し、さらに、海外のサンプルやデータも加えて分析した結果、カエルツボカビ菌のDNA多様性が最も高いのは日本であり、また今から100年以上前の古いオオサンショウウオの標本からもカエルツボカビ菌の感染が確認され、さらに日本の在来両生類はこの病原菌に対して抵抗性を有することが明らかとなりました。

これらのデータから我々研究チームは、カエルツボカビ菌の起源は日本を含むアジアにあり、日本国内の両生類はこの菌との長きにわたる共進化によってこの菌に対する抵抗性を獲得していると結論しました(Goka et al. 2009)。

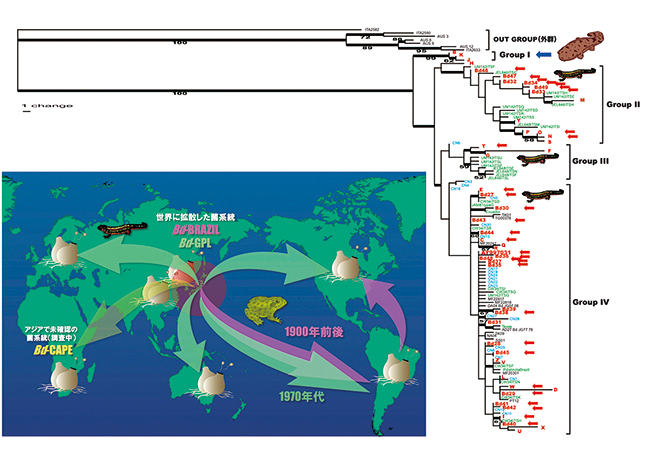

その後も世界各地でカエルツボカビ菌の起源に関する研究は継続しており、これまでの情報を統合すると、やはり本菌の起源がアジアにある可能性が高いこと、特に沖縄島の固有種シリケンイモリが際立って高いカエルツボカビ菌の系統多様性を示していることから、南西諸島が重要な調査ポイントになることが示唆されています(Goka et al. 2021)(図1)。

食用目的やペット用に様々な両生類が国際移送される過程で菌がアジアから持ち出され、世界各地に拡散されたと考えられており、その歴史は、1900年前後の日本からのブラジル移民開始の時代にまで遡ると考えられました。

一方、ツボカビ症の深刻な被害は、主に中南米やオセアニアなどの標高が高い密林地帯に生息する希少両生類集団に集中しています。カエルツボカビ菌が、ジャングル奥地に侵入した原因として、エコツーリズムなどの森林エリアに対するオーバーツーリズムが指摘されます。

これまで人間世界から隔絶されていた両生類の生息空間に多くの観光客が足を踏み入れたことによって、下界からカエルツボカビ菌が持ち込まれ、免疫のない両生類の間でこの菌は瞬く間に広がったのではないかと推定されます。

このカエルツボカビ菌のパンデミックは私たちに次のような重要な示唆を与えてくれます。①ウイルスなど病原体にも多様性と固有性があり、本来の生息域がある、②そしてその地域固有の生態系の中で長きにわたる共進化の歴史を経て病原体たちは野生動物たちと共生関係を築いている、③ところが、自然生態系に人間が侵食して、そこに潜んでいた病原体を持ち出し、海外に広げることで、抵抗性を進化させていない別生態系の動物たちの間で感染爆発が起こる。

これは、まさに、現在、私たち人間社会にとって脅威となっている新興感染症発生のメカニズムと一致するものであり、感染症を根本的に抑制するため には、我々は生物多様性や生態系保全の重要性を認識する必要があることを、このカエルの病気は教えてくれているのです。

マダニが媒介する感染症

我々が研究対象とする別の感染症は、マダニという吸血性のダニが媒介する重症熱性血小板減少症候群(SFTS)という人のウイルス感染症です。この感染症は、2011年に中国で病原体ウイルスが特定された、新興感染症です。

SFTSウイルスに感染すると発熱、消化器不全、神経症状、皮下出血・下血などの症状を起こして、最悪の場合、死に至ります。現在までのところ有効なワクチンも治療薬もなく、発症した場合の致死率は16〜30%とされる危険な病気です。

2013年に国内で初の症例が確認されて以降、西日本を中心に感染者数が増加しており、感染発生域は東へと拡大し始めています。マダニはもともと山林に生息し、ネズミ、シカ、イノシシなどの野生獣類に寄生して生活していますが、過疎化により里山・山林の管理が滞る中、野生獣類が奥山から人間の生活圏へと分布を拡大してきたことで、マダニおよびウイルスが人間社会に接近してきていると懸念されています。

国立環境研究所では、森林総合研究所および国立感染症研究所と共同でSFTSウイルスの野外環境における動態を調査するとともに、感染リスクを低減するための野生動物管理の方法を探る研究プロジェクトを推進しています。

この研究プロジェクトにおいて、これまでに、外来種アライグマの捕獲集団中におけるSFTS感染率が急増しており、野生化したアライグマが媒介動物と化して住宅街や都市部にウイルスを保有するマダニを持ち込んでいることが示唆されています。さらにネコは感染による発症死亡率が極めて高く、感染したネコから人に感染するリスクがあることも示されています(図2)。つまり、この感染症は家庭内でも感染し得る人獣共通感染症となっているのです。身近な緑地にマダニが大量発生するケースも確認されており、我々は化学薬剤による緊急防除手法の開発も進めています。

ところでSFTSウイルスは、DNA分析の結果、中国南部が起源とされ(Li et al. 2021)、日本には1960年代〜2000年代にかけて侵入してきたことが示唆されています。この年代は日本が高度経済成長期を迎え、急速にグローバル化した時代でもあり、大量の物流および人流がマダニやウイルスの拡散に影響した可能性も考えられます。現在、我々研究チームは日本を含むアジア地域のマダニDNA変異を解析し、大陸と日本列島間における系統関係の調査を急いでいます。

感染症研究の生態学的アプローチ

その他に、PJ2では、鳥インフルエンザの侵入ルート調査および希少鳥類に対するリスク評価や、農薬がミツバチなどの昆虫類の感染症に及ぼす影響評価など、様々な観点から、感染症のリスク研究を進めています。今後さらに研究を発展させ、感染症リスク管理のための生物多様性保全の意義について科学的な理解を深めていきたいと考えています。

引用文献

Goka et al. (2009) Molecular Ecology. doi: 10.1111/j.1365-294X.2009.04384.x

Goka et al. (2021) Journal of Fungi. doi: 10.3390/ jof7070522

五箇公一(2020)衛生動物.doi: 10.7601/mez.71.161

Li et al. (2021) Biosafety and Health. doi: 10.1016/j.bsheal.2021.02.002

執筆者プロフィール:

富山県生まれ。今の趣味はCG作成と怪獣フィギュア・コレクション。このコロナ禍でコレクションが倍増した。

目次

- 生態リスクに対する水際での攻防

- 外来社会性昆虫の化学的防除

-

感染症による野生動物の大量死リスク

の評価に向けて - 外来種の影響評価

- 野生動物検疫施設の業務紹介

- カナリア諸島の旅

-

第7回NIES国際フォーラム開催報告

「持続可能なアジアと地球社会に向けて」 -

令和4年度の地方公共団体環境研究機関等と

国立環境研究所との共同研究課題について -

「第41回地方環境研究所と国立環境研究所との

協力に関する検討会」報告 - 「第37回全国環境研究所交流シンポジウム」開催報告

-

「3Dふくしま」プロジェクションマッピングで環境研究を「触れる化」したい!

国環研初クラウドファンディング挑戦のお知らせ - 新刊紹介

- 編集後記