カナリア諸島の旅

【随想】

安藤 温子

カナリア諸島の旅

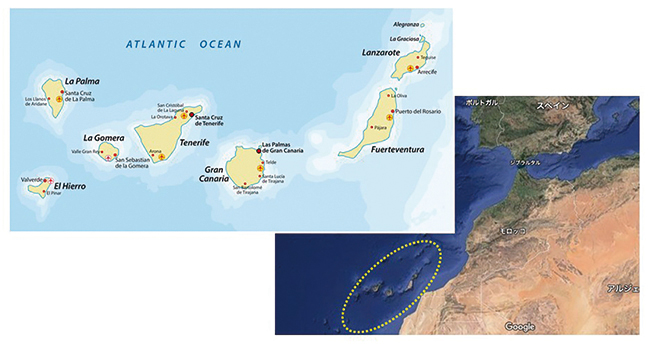

スペインに属するカナリア諸島(図1)は、アフリカの北西の大西洋に浮かぶ、火山の噴火によってできた島々です。新しい島は標高が高く、貿易風に運ばれる雲を留めることで森林を発達させる一方、侵食によって標高が低くなった古い島では、雲を留めることができず乾燥化が進みます。カナリア諸島の島は西から東に行くほど古くなり、約500 kmの範囲の中で、島の誕生から消滅までの過程を辿ることができるのです。私は海外派遣研修として現地に半年間滞在しました。この機会に、やや研究者目線に偏った旅情報を紹介したいと思います。

最も西にあるエル・イエロ島(El Hierro)では、森林もまだ十分に発達しておらず、剥き出しの溶岩や絶壁が各地に見られます(写真1)。島全体として風が抜ける爽快感があります。強風のために大きく曲がった針葉樹は島のシンボルとなっており、この木がラベルに描かれた辛口の白ワインを、個人的には気に入っています。その北東に位置するラ・パルマ島(La Palma)とラ・ゴメラ島(La Gomera)は、照葉樹林を中心とした豊かな森林に恵まれています。カナリア諸島に固有のハト が数多く生息しているので、林内をハイキングする際にはさえずりが聞こえてきます。ラ・パルマ島は面積が広く標高も高いため、噴火によるカルデラや複雑な山岳地形が見られます(写真2)。

南部には剥き出しの溶岩地形が広がっており、これが昨年9月の噴火でさらに新しくなりました。ラ・ゴメラ島は面積が狭く居住区のすぐ近くまで絶壁が迫っているので、少々閉塞感を感じますが、静かで落ち着いた雰囲気の島です。ガラホナイ国立公園に広がる照葉樹林は世界自然遺産に指定されています(写真3)。その東にあるのは面積の広いテネリフェ島(Tenerife)とグラン・カナリア島(Gran Canaria)です。これらの島は人口が多く都会的ですが、テネリフェ島の方が自然環境や歴史的な街並みがよく保存されており、スペイン最高峰のテイデ山周辺には高山帯の絶景が広がっています(写真4)。

また、カナリア松を中心とする針葉樹林、照葉樹林、海岸の低木林など、多様な森林が一つの島の中で見られます。グラン・カナリア島は開発が進んでおり、街並みもテネリフェよりモダンで開放的です。森林は少ないですが、侵食によってできた渓谷や南部の砂丘など、複雑な地形を見ることができます(写真5)。さらに東には、乾燥化が進んだフエルテベントゥラ島(Fuerteventura)とランサローテ島(Lanzarote)があります。これらの島で森林はほとんど見られず、なだらかな丘陵や平野が広がっています。ランサローテ島では比較的新しい溶岩地形が見られ、火山性の土壌を利用したワイン生産が盛んです。ブドウ畑ではクレーターのように見える穴が掘られ、水分を含む中央部の土にブドウが植えられています(写真6)。また、この島では火山を巡るツアーや溶岩洞窟でのコンサートなど、天然の火山地形が積極的に観光利用されています。その分どこに行っても人の気配がするので、何もない荒野を堪能したい場合はフエルテベントゥラ島に行くほうが良いでしょう。こちらの島はランサローテよりもさらに風化が進んでおり、一度市街地を離れると、水に恵まれた日本では見ることのできない、茶色く乾いた大地が延々と広がっています(写真7)。不安と開放感が同時に押し寄せてくるような不思議な気分になります。時々見かけるのは放牧されているヤギで、ヤギ乳から作られたフレッシュチーズは絶品です。谷間の貴重な水場に行くと、シギチドリの他、アカツクシガモTadorna ferrugineaに出会うかもしれません。

「生産性ばかり追い求めて壊れちゃった人が流れてくるんだよ、この島には」。テネリフェ島の友人が車中で呟きました。私自身は仕事で来ていて壊れているつもりはないのですが、日本人の働き過ぎは現地でも有名なので、そのように見られていたのかも知れません。確かにカナリア諸島にいる間、自分が精神的に開放されて想像力が豊かになるのを感じました。便利だけど無機質な研究室を離れ、時折こうした異世界に拠点を移すのも、長期的に見たらより良い仕事につながるのかも知れません。働き方が多様化する現在、海外離島でのワーケーションという選択肢があっても面白いのではないでしょうか。

執筆者プロフィール:

海洋島の環境に適応した鳥類の生態について研究しています。コロナ禍でもスペイン滞在を実現できたことはとてもラッキーでした。スペイン流のポジティブ思考とチームワークを取り入れることで、日本での研究もより楽しくなるのではないかと思っています。

目次

- 生態リスクに対する水際での攻防

- 野生生物感染症の生態リスク研究

- 外来社会性昆虫の化学的防除

-

感染症による野生動物の大量死リスク

の評価に向けて - 外来種の影響評価

- 野生動物検疫施設の業務紹介

-

第7回NIES国際フォーラム開催報告

「持続可能なアジアと地球社会に向けて」 -

令和4年度の地方公共団体環境研究機関等と

国立環境研究所との共同研究課題について -

「第41回地方環境研究所と国立環境研究所との

協力に関する検討会」報告 - 「第37回全国環境研究所交流シンポジウム」開催報告

-

「3Dふくしま」プロジェクションマッピングで環境研究を「触れる化」したい!

国環研初クラウドファンディング挑戦のお知らせ - 新刊紹介

- 編集後記