日本各地におけるタイヤ由来マイクロプラスチックによる汚染状況の解明

(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会、経済産業記者会、経済産業省ペンクラブ、中小企業庁ペンクラブ、資源記者クラブ、愛媛番町記者クラブ、文部科学記者会、科学記者会同時配付)

国立環境研究所、産業技術総合研究所、愛媛大学の研究チーム(以下「本研究チーム」という。)が、北海道から沖縄まで11都道府県 36地点(沿岸海域/湖沼)において、堆積物中のタイヤ由来MPsの濃度を調べたところ、多くの地点(32地点)でタイヤ由来MPsが検出されました。さらに、これらの粒子は川を通じて海や湖に運ばれ、陸域から流入した泥や有機物とともに沈殿し、堆積物中に蓄積していることが示唆されました。この結果により、タイヤ由来MPsの環境中挙動と汚染状況の評価・見積もりが可能となり、対策のための基盤的知見としての活用が期待できます。

本研究の成果は、2025年7月24日付でElsevier社から刊行された水環境分野の学術誌『Water Research』に掲載されました。

1. 研究の背景と目的

マイクロプラスチック(MPs)の発生源は、化学繊維の洗濯や、人工芝、建築塗料、農業資材等の劣化・微細化など様々なものがあり、その中でも、自動車などのタイヤの摩耗によって生じるタイヤ由来MPsが、生成量として大きな割合を占めると考えられています。日本においては、MPsの流出量は約1.1~2.4万トン/年であり、このうちタイヤ由来粒子は24~85%を占めると見積もられています(環境省, 2025)。こうしたことから、タイヤ由来MPsによる環境汚染はすでに進行しているものと考えられますが、実際の汚染状況の知見は限られ、環境中挙動についても未解明の状況でした。

本研究では、11都道府県 36地点の堆積物中のタイヤ由来MPsを定量分析し、水域環境における輸送および蓄積状況を調査しました。さらに、タイヤ由来MPsと泥などの堆積状況の関係を調べることで、これらの粒子の環境中挙動について検討しました。

2. 研究手法

堆積物試料(水底の砂や泥)は、北海道から沖縄まで、日本の11都道府県 36地点(北海道、岩手、山形、東京、広島、高知、福岡、宮城、山口、沖縄の沿岸海域と、長野県の淡水湖である諏訪湖)において採取し、タイヤ由来MPsによる汚染実態を調べました。分析には熱分解ガスクロマトグラフィー質量分析装置(注釈1)を用い、タイヤの代表的な構成成分である天然ゴムおよび合成ゴムを定量し、その結果からタイヤが路面との摩擦で削れてできる粒子としての重量を求めました。

3. 研究結果と考察

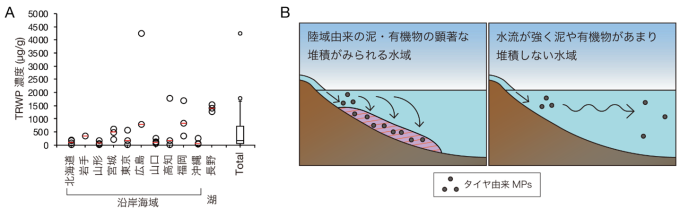

タイヤ由来MPsは、36地点中32地点の堆積物試料から検出され、濃度は平均(中央値)で乾燥重量あたり182 µg/gでした(図1A)。また、36地点中30地点では、タイヤ由来MPs濃度が、生物への毒性が無いとされる限界の濃度(予測無影響濃度)を超過し、生態系の健全性や生物多様性が損なわれるリスクが排除できないことが示唆されました。

調査を行った水域のうち、泥(粒径が63 µm 以下の粒子)の顕著な堆積が見られる水域では、タイヤ由来MPs濃度は、含泥率(堆積物中の泥の割合)、全有機炭素、および陸起源有機炭素と正の相関を示しました。この結果は、道路で発生して河川等に流入したタイヤ由来MPsが、泥や有機物とともに水流に乗って輸送され、沿岸海域等の堆積物中に分布していることを示すものと考えられました(図1B)。一方で、水流が強く泥の堆積があまり見られない水域では、タイヤ由来MPsの堆積物中への蓄積も限定的であり、拡散によってMPs汚染が広範囲に分散している可能性が示唆されました。

タイヤ由来MPsと泥や有機物等の陸起源物質との相関関係を明確に示したのは本研究が初めてであり、水環境中におけるタイヤ由来MPsの輸送・蓄積挙動の理解を深めた点で重要な学術的意義があります。加えて、日本各地での泥や有機物等の堆積状況については、産業技術総合研究所等が行う地質調査での膨大な知見の蓄積があり、これを活用することで、タイヤ由来MPsの空間的分布および蓄積状況を含む汚染の全体像を把握し、それに基づく詳細な評価や対策が必要な場所の選定を効率的に進められることも期待されます。さらに、発生源での対策や除去設備の導入に必要な知見を迅速に集積することにより、環境政策の立案や実行への貢献が見込まれます。

4. 今後の展望

本研究チームでは、タイヤに含まれる添加剤の影響も含めた、タイヤ由来MPsの毒性評価を進めています。加えて、タイヤ由来MPsの道路での発生から排水や河川等を通じて環境中へ流出するプロセスを含めて、実測とモデルの両方を用いた評価を行い、汚染の包括的かつ精緻な評価を進めていくことを計画しています。

5. 注釈

(1) ゴム等を含む試料に熱を加え、分子レベルまで分解した上で分解物の量を測定することで、試料に含まれるゴムの量を求める分析装置

6. 研究助成

本研究は、環境研究総合推進費(1-2204: JPMEERF20221004、1-2502: JPMEERF20251002)の支援を受けて実施されました。

7. 参考資料

環境省. 令和6年度 日本の海洋プラスチックごみ流出量の推計. 2025

8. 発表論文

【タイトル】

Distribution and accumulation patterns of tire-derived particles in coastal and lake sediments

【著者】

Kosuke Tanaka, Atsuko Amano, Takuya Itaki, Kei Nakayama, Yusuke Takahashi, Go Suzuki

【掲載誌】Water Research

【URL】https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0043135425011844(外部サイトに接続します)

【DOI】10.1016/j.watres.2025.124278 (外部サイトに接続します)

9. 発表者

本報道発表の発表者は以下のとおりです。

国立環境研究所

資源循環領域

研究員 田中厚資

特別研究員 高橋勇介

室長 鈴木 剛

産業技術総合研究所 地質情報研究部門

研究グループ長 天野敦子

研究グループ長 板木拓也

愛媛大学先端研究院沿岸環境科学研究センター

講師 仲山 慶

10. 問合せ先

【研究に関する問合せ】

国立研究開発法人国立環境研究所 資源循環領域

資源循環基盤技術研究室 研究員 田中厚資

【報道に関する問合せ】

国立研究開発法人国立環境研究所 企画部広報室

kouhou0(末尾に”@nies.go.jp”をつけてください)

国立大学法人愛媛大学 総務部広報課

koho(末尾に”@stu.ehime-u.ac.jp”をつけてください)