国民のビタミンD不足を補うための日光照射の勧め

—新たに札幌・横浜・名古屋・大津・宮崎を含めた

国内10地点における準リアルタイム情報の提供開始—

(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ同時配付)

| 平成29年4月10日(月) 国立研究開発法人 国立環境研究所 地球環境研究センター 気候モデリング・解析研究室 主席研究員 中島英彰 客員研究員 宮内正厚 |

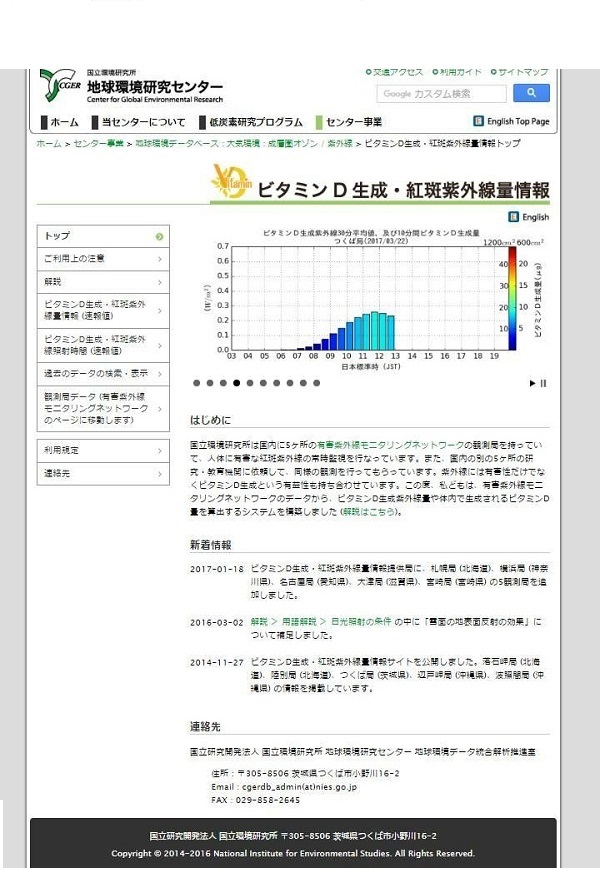

| 紫外線には、白内障や皮膚がん発症のリスクを上げるなどの悪影響がある一方で、体内でビタミンD*1を生成するという重要な役割があります。日本人の多くがビタミンD不足である状況*2に鑑み、国立環境研究所では、国内5ケ所で観測している紫外線データから、健康な生活を送るうえで必要なビタミンDを生成するための日光照射時間を、準リアルタイムにウェブサイトで公開してきました。この研究に関する論文が、最近米国の国際学術雑誌(Photochemistry and Photobiology)に掲載され*3、その有効性が認められました。このたびウェブサイトで提供するビタミンDデータ提供地点を、これまでの5ヶ所から全国 10ヶ所*4に拡張し、より多くの地域の方々の参考にしていただくことができるようになりました。この事は、最近増加している頭蓋ろう、くる病、骨粗しょう症、骨軟化症などの予防*5のための基礎的情報となります。この情報の提供は、日光照射の有効性に対する理解を深め、結果として国民の健康に寄与するものと考えられます。 |

1.背景

1980年代にオゾン層の破壊が現実となって、有害紫外線の増加が危惧されるようになりました。そのため、例えば世界気象機関 (WMO)、世界保健機関 (WHO)などの国際的な機関が、紫外線の有害性やその防止に関しての対策を発表してきました。 それによって、紫外線は皮膚などに対して有害であるとの考え方が浸透するとともに、特に女性は、美容上に問題があるとして、紫外線を避ける傾向にあると考えられています。結果として、多くの人々が極力紫外線を避けるようになり、最近乳幼児・妊婦・若年女性・寝たきり高齢者等は、ビタミンD不足の状態にあることが指摘されています*6 *7*8。 過度の紫外線照射によって、皮膚がんなどの発症のリスクが高まるなどの有害性が知られていますが、一方で紫外線は、体内でビタミンDを生成するという重要な役割もはたしています。そこでどの程度の紫外線を浴びればビタミンDの生成に「メリット」があって、どの程度以上の紫外線の照射が皮膚に対して「リスク」となるか、を知ることが重要となってきます。

本研究では、紫外線によるビタミンD生成という健康に対する有益性と、皮膚に紅斑を生じさせる有害性という、相反する影響に対する最善の対応の目安を把握する目的で研究をすすめ、その双方を具体的な日光照射時間という数値で求めた結果を公表してきました。今回、ビタミンDデータ提供地点をこれまでの5か所から全国10か所に拡張し、観測から1時間以内にその地点における適切な日光照射時間を、国立環境研究所のウェブサイトで見ることができるようにしました*4。なお、この際の計算で用いられた種々の数値などは、WMO、WHOなどの国際機関の報告や、国際照明委員会(CIE)、そのほか最も信頼できると考えられる研究成果・資料に基づくものを使用しました。

2.皮膚に有害な紫外線(紅斑紫外線)と体内でビタミンDを生成する紫外線

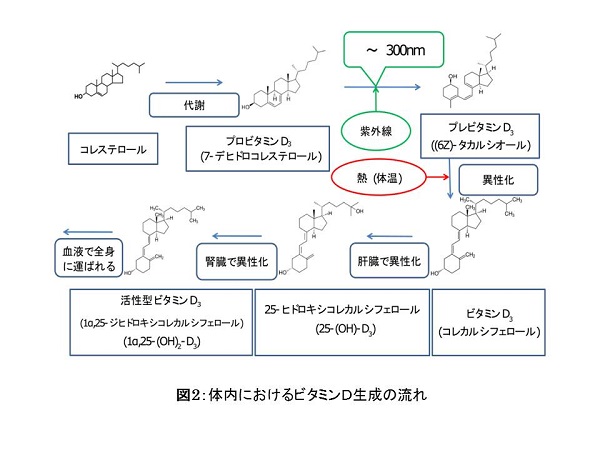

体内に豊富に存在するコレステロールがプロビタミンDに代謝され、皮膚内に透過した紫外線によってビタミンDの前駆体のプレビタミンDへと変性します。その生成量は紫外線の波長スペクトルに依存し、また、紫外線照射量にしたがって増加します*9 *10。生成されたプレビタミンDは体内で種々の代謝を繰り返し、最終的には腎臓の働きで活性化し、1,25-ジヒドロキシビタミンDとして体内を循環し、ビタミンDとしての効力を発揮します(図2)。

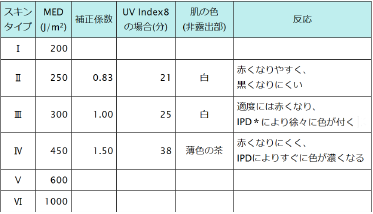

一方、皮膚に紅斑を発生させる有害な紫外線の照射を繰り返すことによって、将来、日光角化症・色素斑・皮膚がんなどの皮膚疾患をもたらします。 これを紅斑紫外線といい、その量はビタミンD生成紫外線とは若干異なった紫外線の波長スペクトルに依存します*11。 皮膚に紅斑を生じさせる紫外線量の最小値を「最小紅斑紫外線量(Minimal Erythema Dose; MED)」といい、それ以上の量の紫外線を繰り返し照射することによって、時間の経過とともに皮膚などに慢性的な害を与えるとされています。したがってMEDを超えない程度に紫外線を照射することによって、極力その有害性を排除し、屋外での活動によって適切にビタミンDを生成することができると考えられます。

皮膚内への紫外線の透過を妨げるメラニン色素などは、スキンタイプ*12によってその量が異なり、有効なビタミンD生成紫外線を減衰させ、その生成を妨げます。一方、その皮膚は、同時に有害紫外線も体内に入りこむことを防ぎ、人体を有害紫外線から守る役割を演じています。皮膚は相矛盾する作用をしていることになります。その両方の兼ね合いによって、適切な日光照射時間が決まります。

3.今回の研究成果

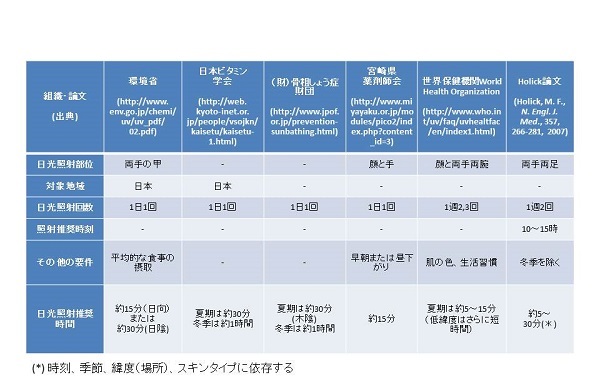

海外でも多くの人々がビタミンD不足に陥っているという報告があり、特に北欧など日光の弱い国では、ビタミンDの食物への添加、サプリメントからの摂取の推奨が図られています。さらに適度な日光照射の必要性が指摘され、そのことに関する多くの研究があります*13*14。一方、国内においては、厚生労働省の調査でも日本人の多くはビタミンD不足に陥っていることが報告され、多くの調査においてもそのことが指摘されています*6 *7*8。ビタミンDによる疾患等に関係する諸機関、または公共団体は、日光照射の必要性を推奨しながらも、その詳細な方策については大雑把にしか明らかにしてはいません(表2)。さらに、紫外線が有害であることの認識があって、適度な日光照射を妨げています。日本の母子手帳でも、昔はあった日光浴推奨の文章が1998年以降削除され、外気浴の推奨へと書き換えられています。

今回の研究の成果は、ビタミンD不足による種々の疾患を防ぐ方法の一つとして、適切な日光照射時間の目安を提供するものです。そのことにより適切な屋外活動も期待され、頭蓋ろう、くる病、さらに将来の骨粗鬆症などの骨疾患の軽減につながることが期待されます。

この報道の根拠となる発表論文

Miyauchi, M. and H. Nakajima (2016): Determining an effective UV radiation exposure time for vitamin D synthesis in the skin without risk to health: Simplified estimations from UV observations, Photochem. Photobiol., 92, 863-869, DOI:10.1111/php.12651.

Miyauchi, M., C. Hirai, and H. Nakajima (2013): The solar exposure time required for vitamin D3 synthesis in the human body estimated by numerical simulation and observation in Japan, J. Nutr. Sci. Vitaminol., 58, 257-263.

問い合わせ先:

国立研究開発法人国立環境研究所

地球環境研究センター 気候モデリング・解析研究室 主席研究員 中島英彰

Fax: 029-850-2923, E-mail: nakajima@nies.go.jp