大気汚染物質を含む環境汚染物質が免疫・アレルギーに及ぼす影響とその作用機構の解明

特集 大気汚染の現状と健康影響評価

【シリーズ先導研究プログラムの紹介:『小児・次世代環境保健研究プログラム』から】

柳澤 利枝

大気汚染物質とは、大気中に存在する有害な物質および物質群の総称です。高度経済成長期の日本では、工場や自動車などから排出される硫黄酸化物や窒素酸化物、あるいは窒素酸化物や揮発性有機化合物が、紫外線を受けて光化学反応を起こすことで生じる光化学オキシダントなどによって大気汚染が進行し、これらの物質による健康被害は大きな社会問題になりました。その後、工場などの煙から出る煤塵や、ディーゼル車の排気ガスに含まれる黒煙に由来する粒子状物質(Particulate Matter; PM)による呼吸器疾患への影響も報告されました。さらに、都市部における自動車交通量の急増は、浮遊粒子状物質による大気汚染を深刻化させました。中でも、2.5μm以下の粒径の小さい大気中粒子状物質はPM2.5と呼ばれ、肺の奥まで入りやすいことから、喘息や気管支炎などを起こすリスクが高いことが報告されています。最近では、より粒径の小さいナノサイズの微粒子である「ナノ粒子」や、大気中でオゾンや光化学反応による酸化によって生じる「二次生成粒子」などによる健康への影響が懸念されています。加えて、大気汚染が国境を越えて周辺の国や地域にまで拡大する「越境大気汚染」の影響も注目されています。

一方、近年、小児を中心に、アトピー性皮膚炎、食物アレルギー、花粉症、アレルギー性喘息などのアレルギー疾患が急増しており、その原因としては、大きく遺伝要因と環境要因の2つが挙げられます。しかし、遺伝的な変化が短期間に、なおかつ多くの人に普遍的に起こるとは考えにくく、私達を取り巻く環境要因、つまり、居住環境、食環境、あるいは衛生環境などの急速な変化が、アレルギー疾患の増加につながっているのではないかと考えられています。実際、アレルギー疾患の罹患率は、開発途上国に比べて先進国で高いことが疫学研究で示されています。

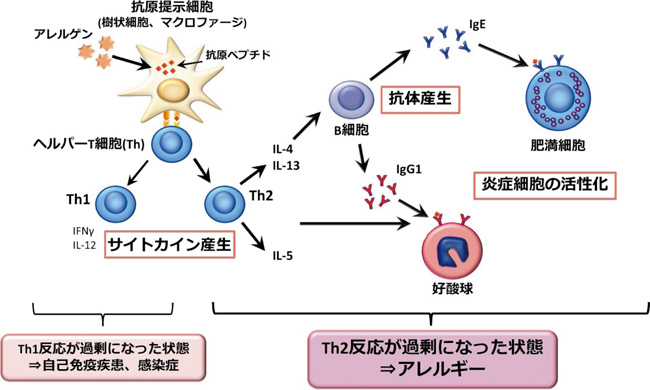

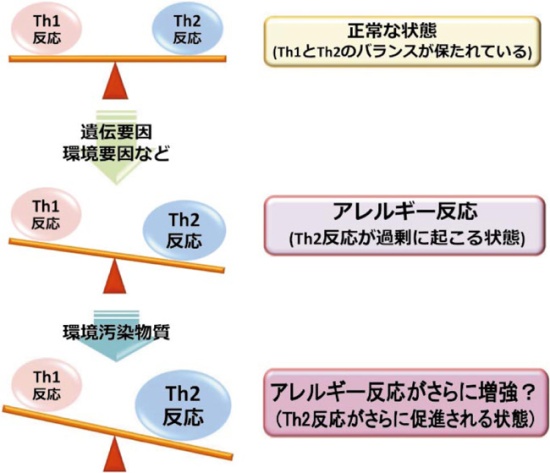

ここで、アレルギーが起こるメカニズムについて少し説明したいと思います(図1)。アレルギーは、人に備わっている防御機構である免疫反応が、本来無害な物質(花粉、食物、ダニなど)に対して過剰に起こる状態を言います。アレルゲン(アレルギー反応をひき起こす原因物質)が体内に入ると、まず樹状細胞などの抗原提示細胞に取り込まれ、ヘルパーT(Th)細胞という細胞にその情報を提示します。これにより、活性化されたヘルパーT細胞は、Th1細胞、あるいはTh2細胞に分化します。Th1細胞は、IFN-γやIL-12などのサイトカインと呼ばれる液性タンパクを産生し、主に細菌やウィルスなどを攻撃、破壊します。一方、Th2細胞から産生されるIL-4やIL-13といったサイトカインは、B細胞からのIgEやIgG1という抗体の産生を促し、同じくTh2細胞から産生されるIL-5というサイトカインは好酸球という炎症細胞を活性化します。このTh1とTh2の両者は、互いにバランスを取りながら免疫機能を制御していますが、遺伝要因や環境要因などによりそのバランスが崩れて一方が過剰に活性化すると、様々な免疫疾患を引き起こします。一般的に、アレルギー疾患はTh2反応が過剰に起こる状態を言います(図2)。

ここまで述べてきた、大気汚染の進行やアレルギーの急増という状況を踏まえ、私達は、都市部におけるPM2.5の構成成分の一つであるディーゼル車の排気ガスに含まれる微粒子(Diesel Exhaust Particles;DEP)が、近年におけるアレルギーの増加と関連があるのではないかと考え、DEPがアレルギー性喘息に及ぼす影響について検討することにしました。実験方法は、まず、マウスの気管内にアレルゲンを反復的に直接投与することにより、ヒトのアレルギー性喘息に近い症状を起こすモデル動物を作製しました。このモデル動物に、DEPを反復的に気管内投与すると、アレルゲン単独と比べて、肺により多くの炎症細胞が集まり、Th2反応に関わるサイトカインやケモカイン(炎症部位への炎症細胞の移動を促すタンパク)の産生が上昇しました。また、アレルゲン特異的なIgEやIgG1の抗体産生も顕著に増加していました。これらの結果から、DEPはアレルゲンによるTh2反応をさらに促進することにより、アレルギー症状を悪化する可能性が考えられました。

ところで、DEPは単一の成分で構成されている訳ではなく、元素状炭素粒子を核とし、数百~数千とも言われる多環芳香族炭化水素、飽和脂肪酸、硝酸塩、硫酸塩、金属などで構成されている、いわば化学物質の集合体です。これより、DEP曝露によるアレルギー性喘息の悪化がどの物質に起因するものかを明らかにするため、DEPから有機溶媒で有機化学成分を抽出し、炭素粒子を主体とした残渣粒子成分と分け、それぞれの影響を検討しました。その結果、残渣粒子成分よりも有機化学成分の方が、アレルギー性喘息モデルにおける気道の炎症やアレルゲン特異的な抗体産生をより増強させることが分かりました。

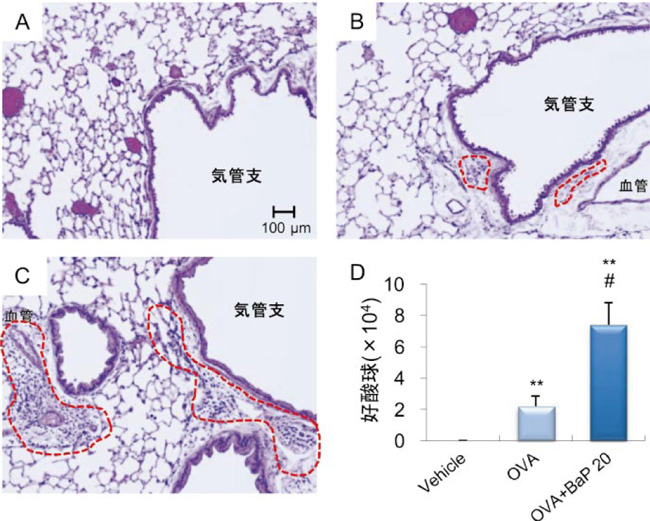

そして現在、本プログラムのサブテーマの一つである「環境汚染物質の免疫・アレルギーに及ぼす影響に関する作用機構の解明と評価システムの構築」では、環境汚染物質曝露によるアレルギー疾患への影響評価とその作用メカニズムについて検討を行っています。私達が生活する環境中には、先に述べたような大気汚染物質だけでなく、室内汚染物質を含め、様々な化学物質が溢れています。このような物質の中には、それ自体には健康への影響がなくても、アレルギーなどの疾患を有している場合、言い換えれば、化学物質に対する感受性が高いと考えられる場合、症状を悪化させたり、顕在化(発症)させたりする物質が含まれている可能性があります。これまでに、本サブテーマで得られている成果を一つ紹介します。対象物質として選択したのは、ベンゾ[a]ピレン(Benzo[a]pyrene; BaP)という物質です。BaPは、DEP中やタバコの煙に含まれており、発ガン性を有することが報告されていますが、アレルギーに対する影響に関しては未だ不明な点が多い物質です。アレルギー性喘息モデルマウスに対してBaPを反復的に投与すると、肺における好酸球などの炎症細胞やサイトカインやケモカインの産生が顕著に増加しました(図3)。また、アレルゲン特異的IgG1抗体の産生も上昇することが分かりました。加えて、所属リンパ節中の細胞増殖や、抗原提示細胞の活性化の促進も認められました。以上の結果から、BaPは免疫担当細胞の活性化などを促進し、Th2反応をより過剰な状態にすることにより、アレルギー性喘息を悪化させる可能性が考えられました。現在、私たちが日常的に曝露される可能性の高い他の環境汚染物質についても、さらに検討を進めています。

**; P<0.01, vs. Vehicle(対照)群, #; P<0.05, vs. OVAのみの群

これまでは、小児から成人への環境汚染物質曝露による免疫・アレルギーへの影響を主に検討してきましたが、環境の変化に対して感受性が高いのはアレルギーのような疾患を有している方だけではありません。胎児、あるいは乳幼児も、環境の変化に非常に影響を受けやすい集団の一つと言えます。環境健康研究センターでは、2010年より開始された「子どもの健康と環境に関する全国調査」(エコチル調査)のコアセンターが設置され、環境要因(環境汚染物質の摂取など)が子どもの成長・発達に与える影響を明らかにするための大規模な疫学調査が行われています。これを踏まえ、実験的研究からも、発達期(胎児期、乳児期、小児期)における環境汚染物質の曝露が免疫・アレルギーに及ぼす影響を明らかにし、その作用メカニズムを解明することにより、疫学的研究に実験的な科学的根拠を与え得るデータの蓄積に努めていきたいと考えています。

執筆者プロフィール

つくばでの生活も19年目に入りましたが、最近はその大半が自宅と研究所の往復で過ぎていきます。非日常を感じられる年に数回の旅行が、リフレッシュできる貴重な時間です。(写真は今年2月にスペインを訪れた際の1枚です)