分光リモートセンシングによる温室効果ガスの観測

研究をめぐって

分光リモートセンシングを用いた人工衛星と地上設置FTS観測網により、温室効果ガスの高精度な全球規模の観測が実現しました。日本のいぶきによるGOSATプロジェクトの成功とTCCONの拡充により、温室効果ガスの分光リモートセンシングはますます発展しています。ここでは国内外の状況を紹介します。

世界では

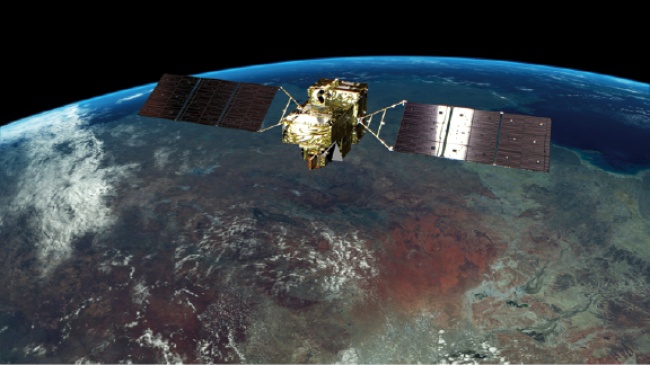

日本のいぶきは、2009年1月23日に打ち上げ成功後9年以上が経った現在も観測を継続し、これまで8年分以上の温室効果ガス濃度データ(カラム平均濃度データ、コラム2参照)が蓄積・公開されています。欧州宇宙機関(ESA)が2002~2012年に運用したEnvisatに搭載されたSCIAMACHYによる2002年3月以降の10年間のデータと合わせると、約20年に及ぶ人工衛星による温室効果ガス濃度データを得ることができました。人工衛星データの精度を明らかにするためにはより精度の高い地上観測データによる検証が必須で、地上設置の全球観測網であるTCCONによる検証データが非常に重要な役割を果たしました。TCCONデータがなければ、衛星観測による温室効果ガス濃度データの精度保証は達成できなかったでしょう。日本以外にも、米国のACOSチーム、オランダSRONとドイツKITによるチーム、ドイツのBremen大学、イギリスのLeicester大学、韓国の延世大学、中国のTanSatチームなどがいぶきによる観測データを解析し、温室効果ガス濃度データを推定しています。

いぶきの打ち上げ以後、米国のOCO-2(2014年打ち上げ)、カナダの民間企業のGHGSat-D (2016年打ち上げ)、中国のTanSat(2016年打ち上げ)、FY-3D(2017年打ち上げ)、GF-5(2018年打ち上げ)、欧州のTROPOMI/Sentinel-5P(2017年打ち上げ)と、今では7機の人工衛星で観測しています。さらに今後は、米国が国際宇宙ステーション(ISS)に観測装置OCO-3の搭載を計画しているほか、新たな人工衛星としてフランスが二酸化炭素を観測するMicroCarbを単独で、メタンを測定するMERLINをドイツと共同で開発を進めています。さらに最近では、静止衛星に観測装置を搭載する米国のGeoCARB計画も始まりました。国内外の温室効果ガス観測衛星を表1にまとめました。

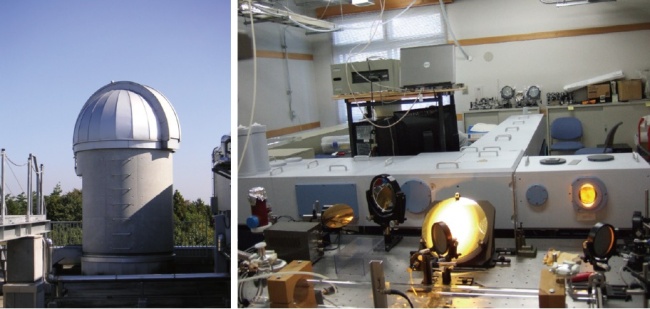

このように人工衛星による温室効果ガスの分光リモートセンシングが目白押しとなっており、それに伴いこれら温室効果ガス濃度データの質を評価する地上観測データはますます重要になってきています。TCCONはますます拡充され現在25地点で運用中です(コラム4、図5参照)。図10につくばの観測地点の様子を示しました。現在、TCCONは米国、ドイツ、オーストラリア、ニュージーランド、日本、フランス、ベルギー、カナダ、韓国などの多くの国の大学や研究機関により自主的に運営されており、最近では、フィリピン、カナダで運用が開始されました。さらに中国、イギリス、米国において、新規TCCON地点としての運用開始へ向けた準備が進められています。検証解析の精度をさらに上げるために、観測の空白地点を埋めるべくさらなるTCCON観測地点の設置が期待されていますが、容易ではないため、経費が抑えられて移動が容易な机に載る可搬型FTSを用いた新たな観測網COCCONがTCCONに関わる科学者から提案され、世界中の大学や研究機関などにより20台以上の可搬型FTSを用いてその立ち上げに向けた準備が進められています。この可搬性の利点を活かしつつ人工衛星の観測装置の地上校正検証キャンペーン観測やTCCONとの相互比較、大都市、発電所、牧場、火山における温室効果ガス検出の研究が行われています。また、レーザーヘテロダイン放射計などの小型の観測装置の開発も進んでいます。

人工衛星や地上装置による観測は国際的なコミュニティが形成され、互いに競争・協力しつつ活発な交流が行われています。

日本では

いぶきの成功を受け、後継機であるいぶき2号がGOSATプロジェクトと同様にJAXA、環境省、国立環境研究所による共同プロジェクトとして推進され、2018年度の打ち上げを目指して準備が進められています(図9)。いぶきと同様にFTSやCAI(雲・エアロソルセンサ)が搭載されますが、いぶきで得られた知見に基づく改良が施されており、また新たに一酸化炭素、PM2.5、ブラックカーボンが観測項目に加わります。いぶきによる観測データの解析は国立環境研究所以外には、千葉大学や東京大学、JAXAが熱赤外領域の観測スペクトルから温室効果ガス濃度の推定を行っています。

JAXAと佐賀大学は協力して佐賀のTCCON観測地点を運用しています。また、JAXAはCOCCONに用いる可搬型FTSを用いて、米国のカリフォルニア工科大学ジェット推進研究所や国立環境研究所と協力してキャンペーン観測を行っています。他にも名古屋大学、東京大学などが共同で、光スペクトルアナライザー(OSA)やファブリーペロー干渉計を用いた小型の観測装置により、国内外で地上から観測した温室効果ガスデータをいぶきなどの衛星観測データと比較するといった研究が行われています。

国立環境研究所では

国立環境研究所では、いぶきによる短波長赤外領域の観測スペクトルから二酸化炭素、メタン、水蒸気のカラム平均濃度を推定し、TCCONデータを用いた検証を行っています。さらに地上植生の光合成能力の指標となる太陽光誘起植物蛍光の推定も始めています。いぶきデータを用いた二酸化炭素やメタンの都市大気、森林火災など、また、相関規模の輸送による変動などの様々な現象検出や大気輸送モデルのインバージョン解析による地域フラックスの推定なども行っています。いぶき2号では、二酸化炭素、メタン、水蒸気、太陽光誘起植物蛍光に加えて一酸化炭素の推定と検証を行う予定で、処理と検証の準備を進めています。さらに、いぶき2号の後続機の検討をJAXAと環境省と共同で始めています。

国立環境研究所は国内機関として最初にTCCONに加わり、つくば(茨城県)と陸別(北海道)のTCCON観測地点を運用しています。さらにいぶき2号の検証活動の一環として、オーストラリアのWollongong大学、フィリピンの地熱・風力・太陽光発電会社と協力して、2017年3月にフィリピンルソン島北部のBurgosにある風力発電所の変電所に観測装置を設置し、観測を開始しました。なお、この一部は環境省からの受託事業により行われています。このTCCONデータはすでに、いぶきやOCO-2による観測データの検証に利用されています。さらにCOCCONに用いる可搬型FTSを用いて、JAXAやKITとのキャンペーン観測や、TCCONのFTSとの相互比較などを行っています。また、国内外の他の小型観測装置の相互比較の場も提供しています。

国立環境研究所は分光リモートセンシングによる温室効果ガスの観測に関する研究を行う機関として、世界的に見ても重要な研究機関の一つとなり、アジア地域のハブとして重要な役割を果たしており、よりいっそう発展することが期待されています。

略語解説

-

ACOSAtmospheric CO2 Observations from Space

-

COCCONCollaborative Carbon Column Observing Network

-

EnvisatEnvironmental Satellite

-

FY-3DFeng-Yun 3D

-

GHGSat-DGreenhouse Gas Satellite - Demonstrator

-

KITKarlsruhe Institute of Technology

-

MERLINMEthane Remote Sensing LIdar MissioN

-

OCO-2Orbiting Carbon Observatory-2

-

SCIAMACHYSCanning Imaging Absorption spectroMeter for Atmospheric CHartographY

-

SRONNetherlands Institute for Space Research

-

TROPOMITROPOspheric Monitoring Instrument

目次

-

宇宙と地上から温室効果ガスを捉える-太陽光による高精度観測への挑戦-環境儀 No.69

宇宙と地上から温室効果ガスを捉える-太陽光による高精度観測への挑戦-環境儀 No.69

-

宇宙から温室効果ガスを観測するInterview研究者に聞く

宇宙から温室効果ガスを観測するInterview研究者に聞く

-

フーリエ変換分光計(FTS)コラム1

フーリエ変換分光計(FTS)コラム1

-

カラム量とカラム平均濃度

カラム量とカラム平均濃度

コラム2 -

いぶきの観測手法についてコラム3

いぶきの観測手法についてコラム3

-

全量炭素カラム観測ネットワーク(Total Carbon Column Observing Network:TCCON)コラム4

全量炭素カラム観測ネットワーク(Total Carbon Column Observing Network:TCCON)コラム4

-

分光リモートセンシングによる温室効果ガス観測の高精度化への挑戦Summary

分光リモートセンシングによる温室効果ガス観測の高精度化への挑戦Summary

-

国立環境研究所における「温室効果ガスの分光リモートセンシングに関する研究」のあゆみ

国立環境研究所における「温室効果ガスの分光リモートセンシングに関する研究」のあゆみ

-

過去の環境儀から

過去の環境儀から

-

PDFファイル環境儀 NO.69 [6.77MB]

PDFファイル環境儀 NO.69 [6.77MB]

目次

- 宇宙と地上から温室効果ガスを捉える-太陽光による高精度観測への挑戦-環境儀 No.69

- 宇宙から温室効果ガスを観測するInterview研究者に聞く

- フーリエ変換分光計(FTS)コラム1

-

カラム量とカラム平均濃度

コラム2 - いぶきの観測手法についてコラム3

- 全量炭素カラム観測ネットワーク(Total Carbon Column Observing Network:TCCON)コラム4

- 分光リモートセンシングによる温室効果ガス観測の高精度化への挑戦Summary

- 国立環境研究所における「温室効果ガスの分光リモートセンシングに関する研究」のあゆみ

- 過去の環境儀から

- PDFファイル環境儀 NO.69 [6.77MB]