フーリエ変換分光計(FTS)

コラム1

フーリエ変換分光計(FTS)は、干渉計を用いて光の干渉波形を測定し、それをフーリエ変換(数学的理論)により波長ごとの光の強度分布(スペクトル)を測定する分光装置のことを言います。1970年代から化学物質の種類の確認(物質の同定)、試料中の存在量の測定、物質の構造を明らかにするために、これらの吸収、反射、散乱のスペクトル等の測定に使用され始めました。ほぼ同時期に、大気測定への利用が始まり、現在では大いに活用されています。

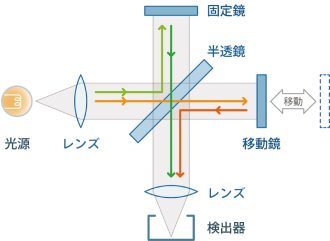

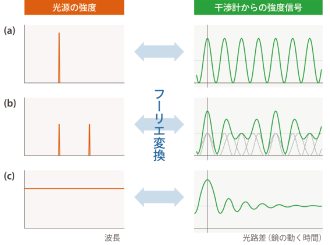

分光装置としての中心部分は干渉計です。FTSで最も使用されているマイケルソン干渉計のイメージを図1に示します。固定鏡と移動鏡で反射される光の経路の差である光路差を、移動鏡を一定の速度で動かすことにより、光が干渉を起こします。半透鏡から移動鏡の距離は、固定鏡から半透鏡の距離より短いところから数十倍まで移動します。最長移動距離は波長分解能が高いほど長くなります。図2に様々な光のスペクトルと干渉計からの強度信号の関係(干渉波形)を示します。(a)のように光源が単色光(一つの波長)の場合は、干渉光は光路差ゼロで強度が極大となり、光の波長の半分のところで強度が極小になり、さらに波長の整数倍で極大となります。つまり光路差に対して周期的な三角関数(cos関数)となります。(b)のように2色の単色光(二つの波長)の場合は、干渉光はそれぞれの周期的な2つの三角関数の重ね合わせになります。(c)のように白色光(強度が一様な波長の光)の場合は、光路差ゼロで干渉光が最も強くなり、光路差が大きくなるにつれて波打ちながら減少していきます。光のスペクトルの種類によって特徴的な干渉光が測定できることが分かります。干渉光を測定し、フーリエ変換により、光のスペクトルを得ることができます。

FTSは、ノイズが小さい干渉光を測定できます。また、さらに高い波長分解能で広い波長範囲を一度に測定できる利点があります。

(b)光源スペクトルが2色の単色光の場合

(c)光源スペクトルが白色光の場合

目次

-

宇宙と地上から温室効果ガスを捉える-太陽光による高精度観測への挑戦-環境儀 No.69

宇宙と地上から温室効果ガスを捉える-太陽光による高精度観測への挑戦-環境儀 No.69

-

宇宙から温室効果ガスを観測するInterview研究者に聞く

宇宙から温室効果ガスを観測するInterview研究者に聞く

-

カラム量とカラム平均濃度

カラム量とカラム平均濃度

コラム2 -

いぶきの観測手法についてコラム3

いぶきの観測手法についてコラム3

-

全量炭素カラム観測ネットワーク(Total Carbon Column Observing Network:TCCON)コラム4

全量炭素カラム観測ネットワーク(Total Carbon Column Observing Network:TCCON)コラム4

-

分光リモートセンシングによる温室効果ガス観測の高精度化への挑戦Summary

分光リモートセンシングによる温室効果ガス観測の高精度化への挑戦Summary

-

分光リモートセンシングによる温室効果ガスの観測研究をめぐって

分光リモートセンシングによる温室効果ガスの観測研究をめぐって

-

国立環境研究所における「温室効果ガスの分光リモートセンシングに関する研究」のあゆみ

国立環境研究所における「温室効果ガスの分光リモートセンシングに関する研究」のあゆみ

-

過去の環境儀から

過去の環境儀から

-

PDFファイル環境儀 NO.69 [6.77MB]

PDFファイル環境儀 NO.69 [6.77MB]

目次

- 宇宙と地上から温室効果ガスを捉える-太陽光による高精度観測への挑戦-環境儀 No.69

- 宇宙から温室効果ガスを観測するInterview研究者に聞く

-

カラム量とカラム平均濃度

コラム2 - いぶきの観測手法についてコラム3

- 全量炭素カラム観測ネットワーク(Total Carbon Column Observing Network:TCCON)コラム4

- 分光リモートセンシングによる温室効果ガス観測の高精度化への挑戦Summary

- 分光リモートセンシングによる温室効果ガスの観測研究をめぐって

- 国立環境研究所における「温室効果ガスの分光リモートセンシングに関する研究」のあゆみ

- 過去の環境儀から

- PDFファイル環境儀 NO.69 [6.77MB]