宇宙から温室効果ガスを観測する

Interview研究者に聞く

いぶき(GOSAT : Greenhouse gases Observing SATellite)は、2009年に打ち上げられた世界で初めての本格的な温室効果ガス観測衛星です。GOSATプロジェクトでは、この人工衛星を用いて、地球温暖化の原因とされている二酸化炭素やメタンガスを分光リモートセンシングという方法で宇宙から観測しています。地球環境研究センター主任研究員の森野勇さんと、同じく主任研究員の吉田幸生さんは、このプロジェクトで活躍しています。

主任研究員 吉田 幸生(よしだ ゆきお)

主任研究員 森野 勇 (もりの いさむ)

リモートセンシングで地球を観測する

Q:研究を始めたきっかけは何ですか。

森野:子供のころは、夜空が好きな天文少年でした。大学では物理学を専攻しましたが、大学院では、実験室で分光法を用いて星間空間に存在する新しい分子を見つけようと研究しました。分光学とは、物質が放出または吸収する光のスペクトル(光の波長ごとの強度の分布)を測定し、物質の構造や組成・物理状態を研究する学問で、大気のリモートセンシング(遠隔地から観測する技術)にも盛んに利用されている分野です。国立環境研究所に採用後、大気分光学の研究を開始し、GOSATプロジェクトに携わるようになりました。

吉田:私も天文に興味がありましたが、宇宙のような広大なものではなく、眼に見えるスケールの身近なものを扱いたくて大学では地球物理学を専攻しました。主に雲による光の反射や吸収特性について研究し、雲のリモートセンシングも手掛けました。国立環境研究所にポスドク(博士研究員)で採用されたことをきっかけに、リモートセンシングの対象が雲から大気成分へと変わりました。

Q:プロジェクトはどのように始まったのですか。

森野:現在、地球上の多くの地点で温室効果ガスの濃度が観測されています。地上観測だけでなく航空機、タワー、船など様々なプラットフォームが利用されていますが、それでも地球をくまなく素早く観測することはできません。その問題を解決すべく、人工衛星により、太陽の光を温室効果ガスが吸収する性質を使って調べるプロジェクトがスタートしました。

具体的には、「いぶき」という人工衛星に搭載したセンサを用いて、太陽光の地表面からの散乱光を観測することによって温室効果ガスの濃度を調べます。いぶきの観測する散乱光は、太陽光のうち大気中の水蒸気などの分子や微粒子によって散乱した後に地表で反射し、衛星に到達する光です。二酸化炭素やメタンなどの温室効果ガスは、特定の波長の光を吸収する性質があるので、散乱光の観測スペクトルから温室効果ガス濃度などを求めることができるのです。

Q:いぶきはどうやって温室効果ガスを測定しているのですか。

吉田:いぶきは地球の周りを高度666kmの軌道で回っています。約100分で地球を一周しながら、ひとつのセンサで地球のほぼ全表面にわたって温室効果ガスを測定することができます。地上や航空機での観測に比べて圧倒的に数多くの地点(3日間で全球の日照域の約30,000地点を観測、雲等により解析対象から除外されそのうち700~1,300地点程度の温室効果ガス濃度が得られる)のデータを取得することができるので、世界各地の温室効果ガスの濃度を把握することができるのです。

森野:いぶきに搭載されている、温室効果ガスを観測するセンサは、二酸化炭素やメタンが吸収する波長域の光を観測するようになっています。太陽光が地球の大気を通って地表面で反射され、再び大気を通って衛星まで到達した際に、光が強く吸収されているほど、大気中に含まれる温室効果ガスの量が多いことがわかります。

特定の波長の光を分けるには、プリズムなどを使う方法もありますが、いぶきの目指す高い波長分解能で広範囲を測定しようとすると装置が巨大になってしまいます。そこで、いぶきのセンサでは、フーリエ変換分光計(FTS、コラム1参照)を使っているのが特徴です。計算機の進歩とともに注目されるようになり、実験室での分光測定とほぼ同時に大気観測でも使われるようになりました。

Q:いぶきは国立環境研究所で開発したのですか。

吉田:いいえ。いぶきは、宇宙航空研究開発機構(JAXA)、環境省、国立環境研究所で共同開発した衛星です。測定データを用いて温室効果ガスの濃度を推定する計算処理は、私たち国立環境研究所が担当しています。

世界初の観測が始まる

Q:プロジェクトではどんな研究をしていますか。

森野:私は所内の研究事業実施組織である衛星観測センターに所属し、いぶきで観測した温室効果ガス濃度の検証に関わる業務や研究を担当しています。

吉田:私はFTS短波長赤外バンドのデータを解析するためのアルゴリズムの開発や改良を担当しています。他にも地上系管理チームとして、観測データの受信や処理、解析結果の配信などを行う計算機などの調達や保守などの業務も担当しています。

Q:検証とはどんなことをするのですか。

森野:いぶきの観測データから推定した温室効果ガス濃度の値が、どの程度正しいかを確認する必要があります。国立環境研究所では、地上の観測ステーションや航空機など様々な方法で温室効果ガスを観測しています。これらのデータや地上設置のFTSによる観測網である全量炭素カラム観測ネットワーク(TCCON、コラム4参照)のデータを用いて、いぶきの観測データから推定した温室効果ガス濃度値の精度を評価します。

Q:このプロジェクトが始まったきっかけは何ですか。

森野:1997年の京都議定書で温室効果ガス排出量の削減目標が決まったことです。世界各国が温室効果ガス排出量の削減対策を進めるには、まず将来の気候変化と影響を正確に予測し、合理的な削減目標を設定しなければなりません。また、各国の温室効果ガスの排出量や削減効果を評価することが重要です。そこで、温室効果ガスを観測することが必要になったのです。

Q:いぶきはいつ打ち上げられたのですか。

吉田:京都議定書採択後、研究や開発期間を経て、2009年1月23日に打ち上げられました。それまで温室効果ガスの高精度観測を目的とした人工衛星はありませんでしたから、本当にうまくいくのだろうかとみんな不安でした。打ち上げ後、JAXAによる衛星の初期機能確認が始まりました。打ち上げから2週間ぐらいでセンサの機能確認が始まり、初データが取得できました。その日は休日でしたが、データを確認してほしいとのことだったので、研究室に待機してデータを待っていました。観測スペクトルには二酸化炭素やメタンによる吸収構造がきれいに見えていたのですが、観測地点付近の大気場の情報をもとにシミュレーションしたスペクトルと比較してみると、吸収の深さに大きなズレがありました。自然界の濃度変動で説明できないほどのズレだったため、データ処理の過程に何らかのミスがある可能性(これらは多大な努力の結果、解決されました)がありました。

高精度化をめざす

Q:観測が軌道に乗ったのはいつごろからですか。

吉田:4月に入って衛星の初期機能確認が完了し、後半から定常的な観測が始まりました。5月末に二酸化炭素やメタンの濃度の初期解析結果を出すことができましたが、安定したデータ処理の準備にさらに1ヶ月程度を要しました。データは随時更新しており、一般にも公開しています。北半球では、夏になると光合成が盛んになって、森林地帯の二酸化炭素の濃度が低くなることが地上観測で示されていましたが、衛星からもそのシグナルをとらえることができました。

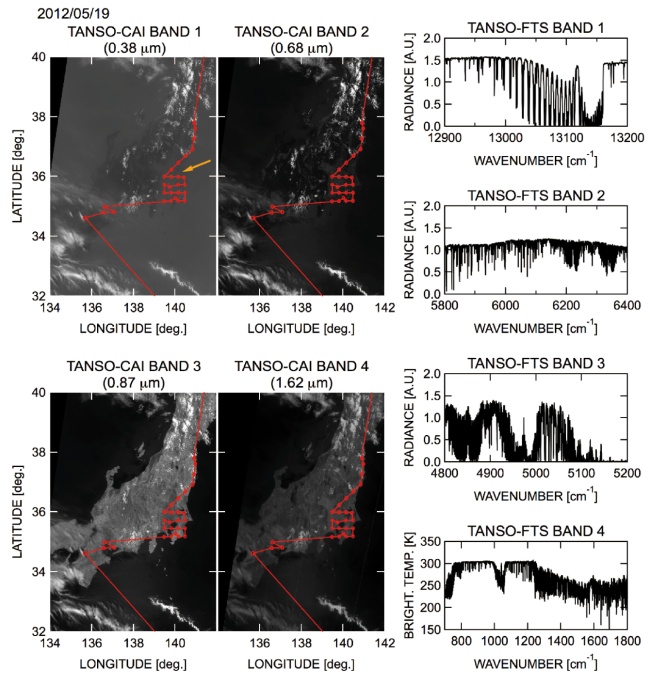

(右) つくば市周辺(左図矢印)でFTSにより観測されたスペクトル。Band3の5,100~5,200cm-1付近の水蒸気の強い吸収を利用して、高い雲を検出する。

Q:解析の精度はどうでしたか。

森野:解析結果を検証してみると、誤差が4%ほどありました。分光リモートセンシングのデータは大きい場合10%ぐらい誤差があるのが普通なので、分光リモートセンシングの精度としては悪くありません。でも、このプロジェクトでは最初から誤差を1%以下にするのが目標でしたので、達成するためにアルゴリズムの改良が続きました。そのために吉田さんがかなり苦労しましたね。

吉田:精度を向上させるために、手を替え品を替え、色々なことをやってみました。しばらくして専用のスパコンが使えるようになると色々な検討が短期間でできるようになり、だいぶ目標に近づくことができました。誤差を減らすなど、解析法の改良は今でも続いています。

いぶきの長期運用を実現

Q:検証はどのように進めてきましたか。

森野:吉田さんが計算した結果が正しいかどうかを確認するのが私たち検証担当者の役割です。そのためには基準となる精度の高いデータが必要です。人工衛星のデータを検証してはじめてそのデータが研究に使えるようになります。いぶきは地球の周りを回っているので、世界中のデータが必要です。しかも、いぶきが観測した同じ時刻、同じ場所の地上データを集めてこなければなりません。海外のデータは、世界中の観測機関に交渉して提供してもらいます。

Q:データを集めるのは苦労がありましたか。

森野:はじめのころは、GOSATプロジェクトがあまり知られていなかったので、大変でした。知らない人からいきなりお願いされれば誰でもビックリしますよね。お互いに研究で競争している部分もありますから、まずはプロジェクトの意義を説明することから始めました。またTCCONという、2004年に始まった全球規模の観測網に国立環境研究所(つくば市)の観測地点を加えようとしましたが、当時はバックグラウンド(人的影響が無い条件)の温室効果ガス濃度の観測を目指していたので、すぐには入れませんでした。ちょうどそのころ、アメリカも温室効果ガス観測衛星を計画していたことから、いぶきの意義も認められ、交渉が進むようになりました。苦労はありましたが、今では世界中の機関と協力して、研究できるようになりました。普通に実験室で研究していたら、こんな世界中の研究者とコミュニケーションをとりながら研究する経験はできなかっただろうと思います。

Q:いぶきは順調に運用されましたか。

吉田:定常的な観測が始まってすぐにセンサにトラブルがあり、最初の1年程度はセンサの安定性をこまめに確認しながらの運用でした。観測モードを変えることでセンサの安定性が向上することがわかり、なんとか5年間は安定して運用することができました。ところが、5年間の定常運用期間が終わったと思ったら太陽電池パドル(表紙を参照、衛星の本体の両端に延びている太陽電池が搭載されているもの)のひとつが回らなくなってしまいました。

Q:どうやってトラブルを解決したのですか。

森野:もう片方の太陽電池パドルを使って解決しました。いぶきは衛星の両側に太陽電池パドルを持っていますが、片方でも十分な電力が確保できます。じつはいぶきは重大な故障が発生しても、基本機能が残るように重要な装備を二重につけているのです。ひとつの部品がこわれても、もう一方の部品で補えるようになっています。

吉田:定常運用が終了した2014年から翌年にかけても次々に異常が出ました。検出器を冷却する冷凍機が停止するトラブルもありました。このときはなかなかトラブルの原因が特定できず、宇宙放射線による一時的な誤作動の可能性が高いという結論になり、再起動したら問題なく動き始めました。何度もこれで終わりかと思いましたが、なんとか現在まで観測が続いています。

いぶき2号へ

Q:これまでを振り返ってみるといかがですか。

森野:ひとつの人工衛星でこんなに長く観測が続くとは思いませんでした。その間には色々なことがありましたが、この9年間で、衛星観測によって精度の高いデータが出せることを実証できたのは良かったと思います。いぶきのあと、アメリカ、中国、ヨーロッパでも同じような衛星が打ち上げられていますが、私たちの実績は他の国の衛星による観測に貢献しています。また、地上における観測網もどんどん広がり、特にアジアの地上観測データの拡充に貢献することができました。TCCONでは、東南アジア初の観測地点としてフィリピンにいぶき2号の検証活動の一環として観測装置などが設置され、国立環境研究所と現地などの関係機関の協力により、観測が始まっています。2017年には世界で初めて、いぶきの観測データを使って、地球全体のメタン濃度の変動を示すことができました。メタン濃度は北半球では冬に高く、夏に低いという季節変動をしながら年々上昇していることが明らかになりました。

吉田:2018年度には、いぶき2号の打ち上げが計画されています。これまでの経験を踏まえてより精度を向上させたいと思っています。加えてさらなる後継機も検討されているので、これまでのノウハウをいかして、測定をよりよいものにしたいと思います。

森野:こうした成果は多くの人との協力があったからこそです。海外との協力体制も時間をかけ、研究者と交流を深めたおかげで築けたものです。こうした協力体制も次の世代に引き継いでいかなければならないと思っています。地球温暖化の問題の解決に貢献するよう、これからも色々なことをやっていきたいです。

目次

-

宇宙と地上から温室効果ガスを捉える-太陽光による高精度観測への挑戦-環境儀 No.69

宇宙と地上から温室効果ガスを捉える-太陽光による高精度観測への挑戦-環境儀 No.69

-

フーリエ変換分光計(FTS)コラム1

フーリエ変換分光計(FTS)コラム1

-

カラム量とカラム平均濃度

カラム量とカラム平均濃度

コラム2 -

いぶきの観測手法についてコラム3

いぶきの観測手法についてコラム3

-

全量炭素カラム観測ネットワーク(Total Carbon Column Observing Network:TCCON)コラム4

全量炭素カラム観測ネットワーク(Total Carbon Column Observing Network:TCCON)コラム4

-

分光リモートセンシングによる温室効果ガス観測の高精度化への挑戦Summary

分光リモートセンシングによる温室効果ガス観測の高精度化への挑戦Summary

-

分光リモートセンシングによる温室効果ガスの観測研究をめぐって

分光リモートセンシングによる温室効果ガスの観測研究をめぐって

-

国立環境研究所における「温室効果ガスの分光リモートセンシングに関する研究」のあゆみ

国立環境研究所における「温室効果ガスの分光リモートセンシングに関する研究」のあゆみ

-

過去の環境儀から

過去の環境儀から

-

PDFファイル環境儀 NO.69 [6.77MB]

PDFファイル環境儀 NO.69 [6.77MB]

目次

- 宇宙と地上から温室効果ガスを捉える-太陽光による高精度観測への挑戦-環境儀 No.69

- フーリエ変換分光計(FTS)コラム1

-

カラム量とカラム平均濃度

コラム2 - いぶきの観測手法についてコラム3

- 全量炭素カラム観測ネットワーク(Total Carbon Column Observing Network:TCCON)コラム4

- 分光リモートセンシングによる温室効果ガス観測の高精度化への挑戦Summary

- 分光リモートセンシングによる温室効果ガスの観測研究をめぐって

- 国立環境研究所における「温室効果ガスの分光リモートセンシングに関する研究」のあゆみ

- 過去の環境儀から

- PDFファイル環境儀 NO.69 [6.77MB]