全量炭素カラム観測ネットワーク(Total Carbon Column Observing Network:TCCON)

コラム4

太陽の直達光が大気の層を通ってくる間に、光が大気中の温室効果ガスなどに吸収を受けていることを利用し、その光の吸収量を測定することによって大気中濃度を推定しています。その光の吸収量を調べるときに、FTSを使用します。日本のいぶきや米国のOCO-2、中国のTanSat等の人工衛星による温室効果ガス観測の「検証標準」となっているのが、全量炭素カラム観測ネットワーク(TCCON)です。

TCCONは、2004年に米国ウィスコンシン州Park Fallsに最初のFTSが設置されて観測が開始されてから、現在計25地点が運用中です(図5)。観測地点は、北米、ヨーロッパ、アジア、オセアニア、大西洋およびインド洋島嶼(とうしょ)を網羅していますが、南米、アフリカ、シベリアは空白地点になっています。今後、この空白地域を埋めるように観測地点が設置されることが期待されています。

TCCONの特徴は、共通の装置と条件で観測し、共通の解析手法を用いて温室効果ガスデータを推定していること、そのデータは航空機観測による高度分布データを用いて校正され、高精度なデータとして一般に公開されている点です(*1)。

衛星観測による温室効果ガスデータの精度がますます向上しているために、今後はTCCONのさらなる高精度化や観測地点を増やすことが必要になります。さらに現在、TCCONで用いられている高価なFTSに代わり、机に載る可搬型FTSを用いた観測網の構築が計画されており、観測装置間の個体差(取得できる温室効果ガスデータの値が観測装置によってばらつくこと)をなくすように工夫されています。日本では、いぶき2号の検証活動の一環として、あまり観測例のない熱帯地域のフィリピンBurgosにTCCON観測地点を設置し、2017年3月から運用を開始しています。

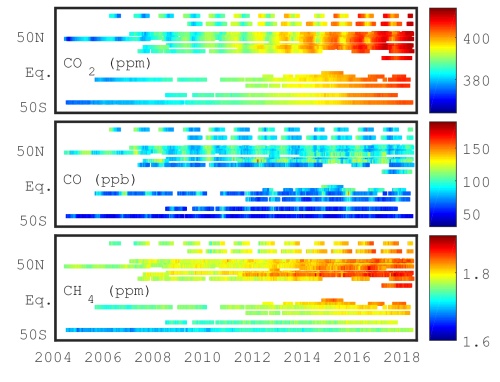

北半球の一酸化炭素カラム平均濃度は南半球より濃度が高く、季節変動がハッキリしています。メタンカラム平均濃度は赤道域や北半球の濃度が高く季節変動しながら増加していることが分かります。