ウナギは陸でも狩りをする

——魚類の陸上進出に関する新たな発見——

(大学記者会(東京大学)、文部科学記者会、科学記者会、筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会、水産庁記者クラブ同時配布)

発表のポイント

◆ウナギが一時的に水中から出て陸上の餌生物を捕らえることを発見した。 ◆ウナギはすむ環境に応じて、水中だけでなく陸上でも狩りをするという選択肢をもつことで、フレキシブルに多様な環境の餌生物を利用できることを明らかにした。 ◆海から来遊して「海流任せ」に河川に進入するウナギにとって、水陸両方で狩りをする能力は、規模や餌環境の異なる様々な河川、また河川内においても上流から下流に至る、あらゆる環境での生息を可能にしてきたと考えられる。

写真提供:内山りゅう氏

概要

東京大学大気海洋研究所の脇谷量子郎特任准教授と、国立環境研究所福島地域協働研究拠点の境優主任研究員らによる研究グループは、ウナギが水中だけでなく陸上でも積極的に獲物を捕食できることを、行動実験と野外調査の双方から初めて明らかにした。10個体のオオウナギを用いた室内実験において、全個体が水場から陸場へ自発的に上陸し、陸場のコオロギを捕食する行動が多数観察された。さらに、自然河川でもオオウナギの胃内容物から陸上生物が確認された。奄美大島の自然河川では、下流域に比べ上流域の個体で陸上生物の摂餌率が高いことが判明し、野外でもこの行動が機能していることが示唆された。これにより、ウナギが環境条件に応じて水陸の境界を越えて柔軟に餌資源を利用する戦略を持つことが明らかとなった。本成果は、魚類の摂餌行動の多様性や、水陸両生的な適応進化の理解に大きく貢献する。

発表内容

本研究チームは、ウナギ属魚類であるオオウナギ(Anguilla marmorata)における陸上摂餌の存在を世界で初めて実験的に確認し、その生態的意義を明らかにした。これまで、魚類の陸上摂餌は、トビハゼやイールキャットなどの5つの分類群でのみ知られていた。そのうちのいくつかの分類群では、陸上摂餌を達成するために細長い体型が重要であると考えられている。しかし、典型的な細長い体型を持つウナギ属魚類において、その行動が可能かどうかは不明であった。また、著者らによる近年の研究により、河川上流域のニホンウナギがゴキブリやムカデ等の陸上起源の生物を多く捕食している実態が明らかとなったものの、それらをどのように捕食しているのかは不明であった。

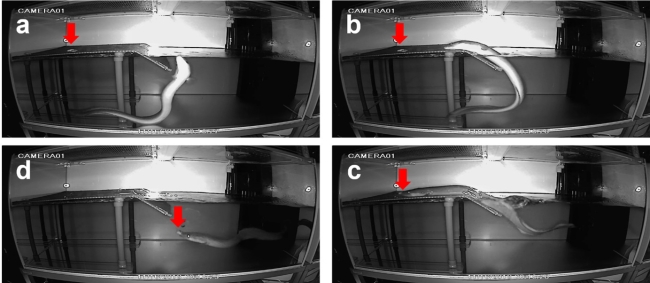

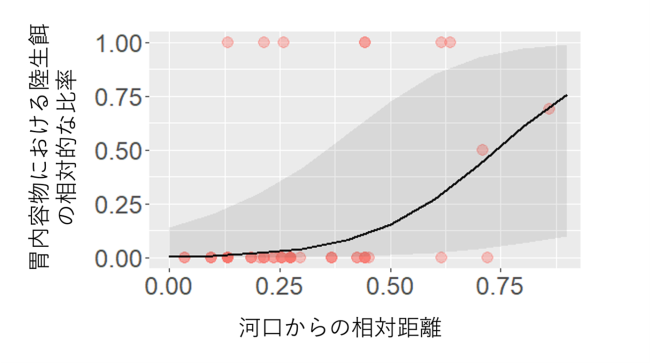

本研究では、奄美大島の小河川から採集したオオウナギ10個体を用い、水槽内に水場と陸場を設けた実験装置内で観察を行った。その結果、全個体が水場から陸上に上陸し、陸上餌のコオロギを自発的に捕食する行動を示した。本観察期間中(各個体で191~238時間の実験を実施)に計3,713回の上陸行動が観察され、うち42回で実際に陸上捕食が成功しており、大半が照明を消灯させた暗い時間帯に行われていた。さらに、奄美大島の3河川において、57個体のオオウナギの胃内容物分析を行った結果、河川上流域に生息する個体では陸上餌(甲虫、トカゲ等)の割合が高く、河口からの距離とともに陸上餌への依存度が高まることが統計的に示された。以上の結果から、ウナギは陸上捕食能力を有し、特に上流域のように水生餌が乏しい環境では、その能力が生態的適応として重要である可能性が示唆された。また、このような行動は、魚類から四足動物への進化過程や、水域から陸域への移行における摂餌戦略の多様性を理解するうえで重要な知見となる。本研究は、陸上摂餌を行う魚類の範囲を拡張し、ウナギが環境に応じた柔軟な摂餌戦略を持つことを実証した。今後は、高速度カメラなどを用いた摂餌動作の詳細な解析や、形態学的特徴との関連を検討することで、ウナギ類におけるこの新たな摂餌戦略の進化的背景をより深く理解できると期待される。

研究グループ構成員

東京大学

大気海洋研究所

脇谷 量子郎 特任准教授(研究当時:中央大学研究開発機構 助教)

板倉 光 助教

先端科学技術研究センター

鈴木 俊貴 准教授

国立環境研究所 福島地域協働研究拠点

境 優 主任研究員(研究当時:中央大学理工学部助教)

東邦大学 理学部

児島 庸介 講師

中央大学

理工学部

松岡 茉利 学部生(研究当時)

法学部

海部 健三 教授

論文情報

雑誌名:Ecology 題名:Amphibious feeding mode in an anguillid fish 著者名:Ryoshiro Wakiya*, Masaru Sakai, Toshitaka N. Suzuki, Yosuke Kojima, Hikaru Itakura, Mari Matsuoka, and Kenzo Kaifu DOI: 10.1002/ecy.70202 URL: http://dx.doi.org/10.1002/ecy.70202(外部サイトに接続します)

問合せ先

(研究内容については発表者にお問合せください)

東京大学 大気海洋研究所

特任准教授 脇谷 量子郎(わきや りょうしろう)

東京大学 大気海洋研究所 共同利用・共同研究推進センター広報戦略室

E-mail:kouhou(末尾に“@aori.u-tokyo.ac.jp”をつけてください)

国立環境研究所 企画部広報室

Email:kouhou0(末尾に“@nies.go.jp”をつけてください)

学校法人中央大学 研究支援室

E-mail: kkouhou-grp(末尾に“@g.chuo-u.ac.jp”をつけてください)

学校法人東邦大学 法人本部経営企画部

E-mail:press(末尾に“@toho-u.ac.jp”をつけてください)

関連新着情報

-

2023年12月5日

騒音下で多様なものを食べるバッタたち

騒音下で多様なものを食べるバッタたち

~自動車騒音が道路から数百メートル以内のバッタ類の食性変化を引き起こすことを解明~(北海道教育庁記者クラブ、文部科学記者会、科学記者会、筑波研究学園都市記者会、環境記者会、環境問題研究会同時配付) -

2021年3月3日

ウナギはどこにいる? ~絶滅危惧種ニホンウナギの分布域を環境DNA解析で推定~(北海道教育庁記者クラブ,弘前記者会,宮城県県政記者クラブ,大学記者会(東京大学),筑波研究学園都市記者会,滋賀県教育記者クラブ,京都大学記者クラブ,大阪科学・大学記者クラブ,文部科学記者会,科学記者会,環境省記者クラブ,環境記者会,宗教記者クラブ同時配布)

ウナギはどこにいる? ~絶滅危惧種ニホンウナギの分布域を環境DNA解析で推定~(北海道教育庁記者クラブ,弘前記者会,宮城県県政記者クラブ,大学記者会(東京大学),筑波研究学園都市記者会,滋賀県教育記者クラブ,京都大学記者クラブ,大阪科学・大学記者クラブ,文部科学記者会,科学記者会,環境省記者クラブ,環境記者会,宗教記者クラブ同時配布)