交絡:因果の判断を惑わすもの

特集 生態学モデルによる生態リスク評価・管理の高度化

【環境問題基礎知識】

林 岳彦

交絡ってなんだろう?

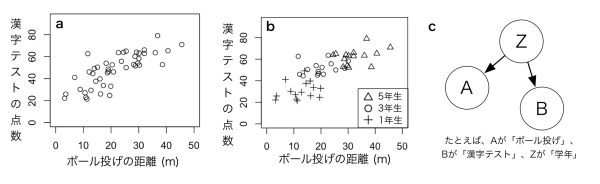

みなさまは「交絡」という言葉をお聞きになったことはありますか?もしかしたら耳慣れない言葉かもしれません。「交絡」は、データ解析における「因果関係」の判断を惑わせる要因として知られています。事例を交えて考えた方が理解しやすいので、仮想の例を用いて説明していきます。図1aは、ある小学生60人を対象に行った「ある(同一の)漢字テストの平均点」と「ボール投げ測定の結果」を散布図の形で表したものです。図を見る限り、「ボール投げの距離」が長い小学生ほど「漢字テストの点数が高い」という関係があることがわかります。

さて、この図1aから私たちは、「ボール投げの距離を伸ばせば、漢字テストの点数も高くなる」と結論できるでしょうか?ちょっと、変な結論ですよね。おそらくそのようなことは起こりそうにないように思われます。図1aのタネ明かしをすると、このデータには実は、小学1,3,5年生からのデータが混在しています(図1b)。図1bを見ると、それぞれの学年内では、「ボール投げの距離」と「漢字テストの点数」には大きな関連はありません。しかし、これらのデータをひとつの図の中に区別せずに描くと、あたかも「ボール投げ」と「漢字テスト」の間に大きな関連があるかのようなパターン(図1a)が現れるわけです。このように、背景にある特性(この場合は「学年」)が異なるデータ群がひとつのデータの中に混在していると、本当は関連の無い要因の間に見かけ上の「相関関係」が生じることがあります。学術的には、このような現象を指して「交絡が生じている」と言います。

交絡はなぜ生じるのか?

では、なぜこのような交絡(見かけ上の相関関係)が生じるのでしょうか?交絡が生じる典型的なパターンの一つとして、要因の間の「原因と結果の繋がり方」が図1cの形をしているケースが知られています。図1cは、「ある要因Aと要因Bの両者に影響を与える要因Zがある」ことを意味している図です。抽象的で分かりにくいかもしれないので、図1bの例に当てはめて考えてみると、要因Aは「ボール投げの距離」、要因Bは「漢字テストの点数」、要因Zは「学年」に対応します。「学年」が増すほど「ボール投げの距離」が増し、同様に、「学年」が上がるほど「漢字テストの点数」も増すと考えられます。このとき、5年生であることは(3年生に比べて)「ボール投げの距離」と「漢字テストの点」の両方を引き上げる傾向があり、1年生であることは(3年生に比べて)「ボール投げの距離」と「漢字テストの点」の両方を引き下げる傾向があります。このとき、全てのデータを区別せずに混在させてしまうと「ボール投げ」と「漢字テスト」の間にあたかも関連があるようなパターン(図1a)が生じてしまうわけです。このように、2つの要因(AとB)の両方に影響を与える共通の要因(Z)があると、2つの要因(AとB)のあいだに交絡(見かけ上の相関関係)が生じることが知られています。このような「両方に影響を与える共通の要因(Z)」のことを「交絡要因」と呼びます。

交絡はどのような問題を引き起こすのか?

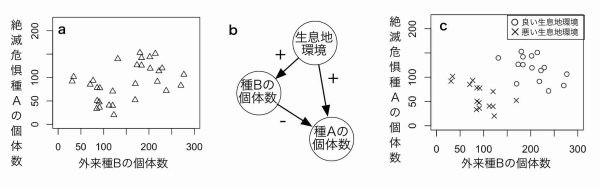

では、交絡は実際問題としてどのような問題を引き起こすのでしょうか?図2の例を見てみましょう。図の2aは、さまざまな地点で調べた絶滅危惧種Aと外来種Bの面積辺りの個体数について散布図にまとめたものです。この図を見ると、「外来種Bの個体数」が増えると「絶滅危惧種Aの個体数」も増える関係があるように思えます。もしこの解釈が正しければ、外来種Bの個体数の増加はむしろ絶滅危惧種Aの個体数の増加に繋がると考えられます。そのため、種Bが外来種であったとしても、絶滅危惧種Aの保全のための施策としては、外来種Bを駆除する必要性はないという判断になるかもしれません。

しかしながら実は、これらの背景にある「原因と結果の繋がり方」は図2bのようになっているとします。図2bは、「(種Aと種Bにとって共通な)生息地環境の良さ」が、絶滅危惧種Aと外来種Bの個体数の両方に影響を与える状況を示しています。このとき、「生息地環境の良さ」が交絡要因として、種Aと種Bの間の見かけ上の関係に影響を与えます。例えば、良い生息地環境における調査を◯、悪い生息地環境における調査を?としてみると、図2cのようなパターンが現れるかもしれません。図2cを見ると、生息地環境が同じ(◯のデータ、×のデータ)ものの中で外来種Bと絶滅危惧種の関係を見た場合には、外来種Bの個体数が増加すると、絶滅危惧種Aの個体数が減少している傾向があるのが分かります。これは、実は外来種Bが増えることが絶滅危惧種Aを減らしている可能性を示唆するものです。もし外来種Bが絶滅危惧種Aを減らしているのならば、外来種Bを駆除することは絶滅危惧種Aの保全施策の一つとなります。このように、データ解釈の際に交絡要因(この例では「生息地環境の違い」)の影響を見逃してしまうと、「環境を改善するために何をするべきか(この例では「外来種Bを駆除するべきか否か」)」の判断を大きく誤ってしまう可能性があるのです。

私たちのプロジェクトで目指すこと

上記で見てきたような「交絡要因」の見逃しは、残念ながら、実際の環境データの統計解析においてもしばしば生じてしまっています。特に生態学分野では、野外調査にかかる労力の大きさからデータの量や質が必ずしも十分でないことが多く、交絡要因を適切に考慮することがそもそも難しい局面が多いという事情もあります。そこで、今年度から進めている私たちの「生態学モデルに基づく生態リスク評価・管理に関する研究」プロジェクトでは、そのような野外調査データに伴う様々な制約のもとでも、交絡要因などの影響を適切に調整し、因果関係や保全対策の効果を適切に推定するための統計的因果推論の手法を開発しています。これらの手法の開発により、「環境を改善するために何をするべきか」の判断をより適切に行えるようになることが期待できます。

執筆者プロフィール:

専門は環境リスク分析です。主に、化学物質が生態系に与える影響について統計や数理モデルを用いて評価しています。物心ついたころからの広島カープファンであり、今年は最高の年でした。夢は叶うんだなあと思いました。