国立研究開発法人国立環境研究所

生物多様性領域(生物多様性評価・予測研究室)主任研究員

深澤 圭太(ふかさわ けいた)

奄美大島マングース防除事業検討会委員として根絶確率評価モデルを担当した

2024年9月3日、奄美大島で環境省による特定外来生物“フイリマングース”の根絶宣言が発表された。外来種駆除における世界最大規模の成功例となり、国内外で多くの注目を集めている。この成功は、マングース防除のプロ集団「奄美マングースバスターズ」の長年にわたる防除活動と、それを支え続けた環境省や多くの関係者の努力の賜物だ。そして、根絶宣言に至る決定的な要素は、マングース防除事業検討会委員の1人である国立環境研究所の深澤圭太主任研究員による根絶確率評価にあった。

根絶宣言が行われた当日、奄美大島に取材同行した広報担当の小田倉が、このプロジェクトを振り返り、深澤研究員にインタビューを行った。

環境省によるマングース根絶宣言、会場に詰め掛けた関係者やマスコミから一斉に拍手が起こった。

環境省によるマングース根絶宣言、会場に詰め掛けた関係者やマスコミから一斉に拍手が起こった。

奄美大島でのマングース根絶宣言直後、絞り出すように「やってよかった…」とおっしゃっていたのが印象的でした。

奄美大島でのマングース根絶宣言直後、絞り出すように「やってよかった…」とおっしゃっていたのが印象的でした。

根絶確率を計算するという重責は、前例のない規模のマングース事業に終止符を打つ大きな意思決定に直結するもので、とても重く感じていました。しかし、24年間にわたる外来生物根絶の成功の場面に立ち会えたことは極めて貴重な経験で、私の人生においても大きなイベントだったことから、そのようなコメントが口をついて出たのだと思います。このプロジェクトに15年携わり、私の社会人生活もマングース事業とともに歩んできましたので、とても感慨深いです。

根絶確率を計算するという重責は、前例のない規模のマングース事業に終止符を打つ大きな意思決定に直結するもので、とても重く感じていました。しかし、24年間にわたる外来生物根絶の成功の場面に立ち会えたことは極めて貴重な経験で、私の人生においても大きなイベントだったことから、そのようなコメントが口をついて出たのだと思います。このプロジェクトに15年携わり、私の社会人生活もマングース事業とともに歩んできましたので、とても感慨深いです。

深澤さんへ記者会見直後のインタビュー、左は検討会の石井信夫座長。記者会見後には委員全員で記念撮影も。

マングース駆除は奄美マングースバスターズが中心となって行ってきましたが、深澤さんが協力されてきた「マングース防除事業検討会」について教えていただけますか?

マングース駆除は奄美マングースバスターズが中心となって行ってきましたが、深澤さんが協力されてきた「マングース防除事業検討会」について教えていただけますか?

この検討会は、環境省主催で年に1〜2回開催されており、現場での駆除状況や解析データを共有し、将来的な根絶に向け次のステップを議論する場でした。私が初めてこのプロジェクトに関わったのは、(一財)自然環境研究センターに勤めていた際の防除事業検討会の事務局としてでしたが、後に国立環境研究所で研究職に就き、委員として引き続き参加することになりました。

この検討会は、環境省主催で年に1〜2回開催されており、現場での駆除状況や解析データを共有し、将来的な根絶に向け次のステップを議論する場でした。私が初めてこのプロジェクトに関わったのは、(一財)自然環境研究センターに勤めていた際の防除事業検討会の事務局としてでしたが、後に国立環境研究所で研究職に就き、委員として引き続き参加することになりました。

名瀬柳町のアマホームPLAZAで行われたマングース防除事業検討会。根絶宣言の同日午前中に開催され、2023年度のモニタリング実施結果の報告と根絶成否の科学的評価などが行われた。

深澤さんのご専門と委員会で期待されていたことは何だったのでしょうか。

深澤さんのご専門と委員会で期待されていたことは何だったのでしょうか。

私の専門は、生態学や保全生態学で、その中でもデータ解析手法の研究を行っています。外来生物の防除やクマやニホンジカなど鳥獣害対策の現場で得られるデータを解析し、そのデータをもとに現場の意思決定を支援しています。

私の専門は、生態学や保全生態学で、その中でもデータ解析手法の研究を行っています。外来生物の防除やクマやニホンジカなど鳥獣害対策の現場で得られるデータを解析し、そのデータをもとに現場の意思決定を支援しています。

もともと、この防除事業検討会の事務局で事業のデータ整理を行っていたこともあり、現場にどのようなデータがあるかはよくわかっていました。そのうえで、個体数や根絶確率など事業の意思決定に重要な数値を出すための解析手法の検討や実装を期待されていたのだと思います。

この検討会を通じて、奄美マングースバスターズが日々更新し続ける、膨大で質の高い探索データを活用し、2つの根絶確率評価モデルを作りました。

根絶宣言の際、モデルによる根絶確率の評価が根絶の重要な根拠となりましたね。マングースの頭数推定と根絶確率について、その背景と役割を教えていただけますか?

根絶宣言の際、モデルによる根絶確率の評価が根絶の重要な根拠となりましたね。マングースの頭数推定と根絶確率について、その背景と役割を教えていただけますか?

奄美大島のマングース防除事業では、2018年の捕獲を最後に、捕獲数がゼロになっています。しかし、何事もそうであるように、「見つからないこと」と「いないこと」は必ずしも一致しません。島のどこにもマングースがいないことを確認するのは並大抵の労力ではできないことで、捕獲数がゼロだからといって、すぐに「根絶できた」と判断するわけにはいきません。

奄美大島のマングース防除事業では、2018年の捕獲を最後に、捕獲数がゼロになっています。しかし、何事もそうであるように、「見つからないこと」と「いないこと」は必ずしも一致しません。島のどこにもマングースがいないことを確認するのは並大抵の労力ではできないことで、捕獲数がゼロだからといって、すぐに「根絶できた」と判断するわけにはいきません。

島内に最大3万個設置されたマングース捕獲用のわなと360台の自動撮影カメラ。月に1度ミーティングを行い、月曜から金曜までほぼ毎日山に入る。わな作業の多くは徒歩で行われ、探索犬も活躍した。奄美大島は起伏が多く面積が広大なため、最大40名、島内で3つ(大和・龍郷・住用)のチームが活動していた。

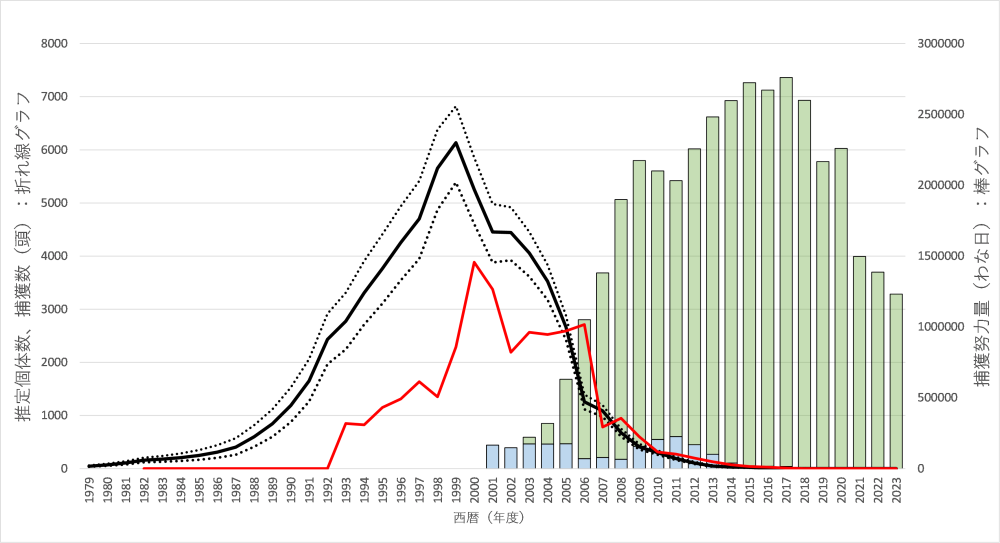

モデルにより算出されたマングースの推定個体数(折れ線グラフ:黒点線は5%、95%信頼区間、黒実線は50%、推定にはFukasawa et al. 2013aのハーベストベースドモデルを使用)と捕獲個体数(折れ線グラフ:赤実線)、捕獲努力量(棒グラフ:水色は生捕りカゴわな、黄緑色は捕殺式わなによるわな日の延べ日数)。 出典:環境省 https://www.env.go.jp/press/press_03661.html

過去、計画的にマングースの繁殖個体群を根絶した例は、115ヘクタールのカリブ海のフランス領ファジョー島(Fajou Island)が最大でした。しかし、奄美大島の面積はそれをはるかに超える71,200ヘクタールに及びます。世界最大規模の島における根絶であり、成功すれば新たな外来種対策の基準となります。一方で、根絶を宣言することは、データに基づいて慎重に判断されるべきです。たくさんの労力をかけてマングースを探しても見つからなかったという事実をもとに、マングースが島にもういないということをどれくらいの確からしさをもって言えるかということを定量化する必要があり、そのために導入したのが根絶確率です。

過去、計画的にマングースの繁殖個体群を根絶した例は、115ヘクタールのカリブ海のフランス領ファジョー島(Fajou Island)が最大でした。しかし、奄美大島の面積はそれをはるかに超える71,200ヘクタールに及びます。世界最大規模の島における根絶であり、成功すれば新たな外来種対策の基準となります。一方で、根絶を宣言することは、データに基づいて慎重に判断されるべきです。たくさんの労力をかけてマングースを探しても見つからなかったという事実をもとに、マングースが島にもういないということをどれくらいの確からしさをもって言えるかということを定量化する必要があり、そのために導入したのが根絶確率です。

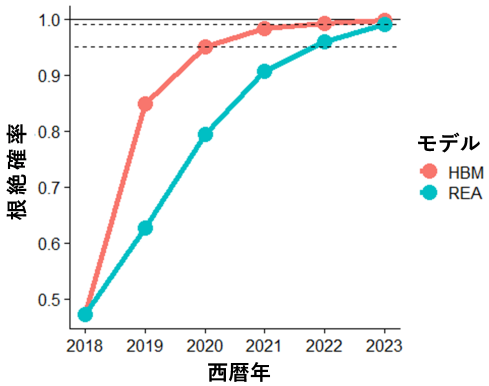

もともと奄美大島ではハーベストベースドモデル(HBM: Harvest-based Model, Fukasawa et al. 2013a)という、捕獲結果をもとにマングース個体数推定を行う方法を開発して運用していました。個体数が0である確率が根絶確率になりますので、一見それでよさそうに見えます。しかし、この方法には落とし穴があって、島全体を1つないしはいくつかのブロックに分け、ブロック内はマングースもわなも均一に分布しているという仮定を置く必要があります。しかし実際には、急な地形などで奄美マングースバスターズが行けない場所も多くあるため、その仮定が成り立たず根絶確率を過大評価する可能性があります。

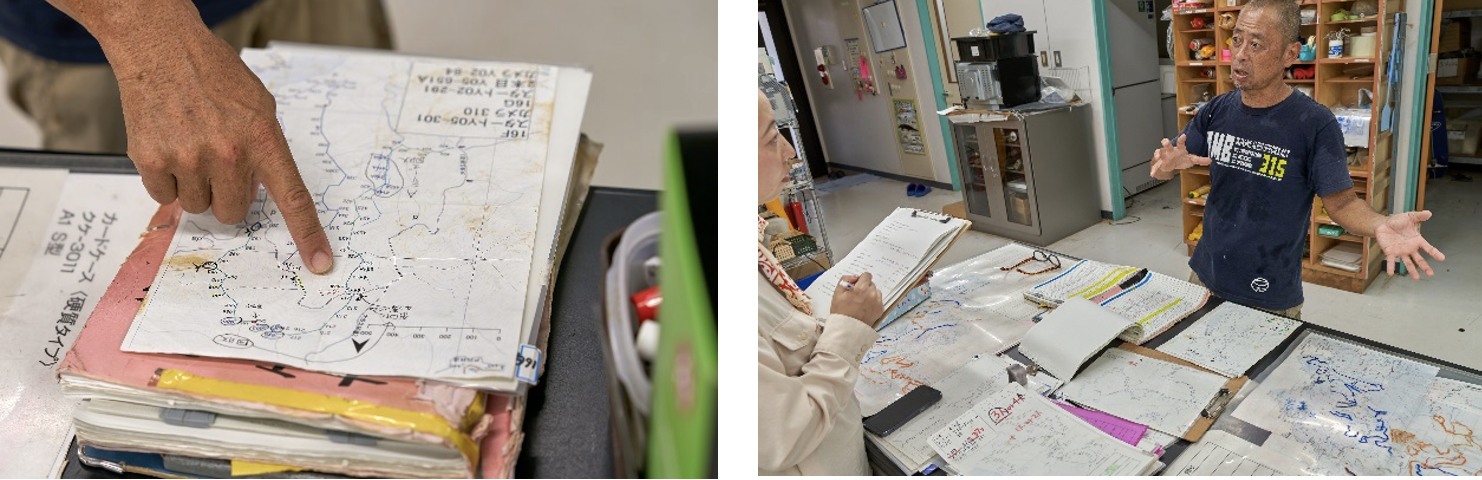

奄美マングースバスターズの事務所に置かれた地図や帳簿。細かいところでは50m間隔で捕獲わなが仕掛けられており、徒歩でこのルートを回る。わなの餌交換や糞の確認、自動撮影カメラのSDカード・電池交換なども行う。すべての記録が日時・位置と共に蓄積され、20年以上積み上げられたデータが根絶確率モデルに組み込まれる。

その課題を解決するために導入したのが、個体ベースの根絶確率算出モデル(REA: Rapid Eradication Assessment, Samaniego-Herrera et al. 2013)です。妊娠している1頭のメスが残っていたと仮定して、出生数や行動圏の大きさ、検出効率、出生分散距離などのマングースの生活史に関する情報をもとにしたシミュレーションモデルを作り、実際の探索努力の時空間分布に対応した検出確率を計算するものです。計算には1つ1つの捕獲わなの緯度経度や探索犬の歩いた位置情報を使うことになり、HBMで問題になった空間情報を丸めてしまうことの問題が回避できることが期待できます。この手法は海外でも外来ネズミの根絶確率評価などに使われている実績のあるものですが、必要な生活史情報が多いのが難点でした。奄美大島では、過去の豊富な捕獲データからいくつかの必要な値を得ることにしました。

これらのモデルを使い、2023年度までの防除データを踏まえた評価では、HBMで99.7%、REAで98.9%の確率で根絶できたと算出されました。これらの結果を基に、委員会では「根絶と評価するのが妥当」と結論を出し、それが根絶宣言につながりました。

捕獲数がゼロでも、根絶確率が十分に上がるまで探索を続けるという慎重な評価が行われたわけですね。

捕獲数がゼロでも、根絶確率が十分に上がるまで探索を続けるという慎重な評価が行われたわけですね。

その通りです。捕獲数がゼロになった後も2023年まで探索を続け、根絶確率を更新し続けました。マングースが確実にいないことを示すことはできないので、根絶確率が 100%になるということはありません。ただ、現場の蓄積データをベースにした両方の方法が高い根絶確率を示したことで、根絶判断の後押しになったのだと思います。

その通りです。捕獲数がゼロになった後も2023年まで探索を続け、根絶確率を更新し続けました。マングースが確実にいないことを示すことはできないので、根絶確率が 100%になるということはありません。ただ、現場の蓄積データをベースにした両方の方法が高い根絶確率を示したことで、根絶判断の後押しになったのだと思います。

奄美マングースバスターズの皆さんにインタビューして来ました。2000年には推定1万頭(1999年度末の推定6,000頭+自然増加分)ものマングースが島内で繁殖。2005年にバスターズが結成され、わなの形状を工夫し、探索犬の導入など試行錯誤を繰り返しながら駆除を進めていったと伺いました。

奄美マングースバスターズの皆さんにインタビューして来ました。2000年には推定1万頭(1999年度末の推定6,000頭+自然増加分)ものマングースが島内で繁殖。2005年にバスターズが結成され、わなの形状を工夫し、探索犬の導入など試行錯誤を繰り返しながら駆除を進めていったと伺いました。

しかし、駆除が進むにつれてマングースがほとんど見つからなくなり、次にどこを探索すれば良いのかが分からなくなった時期があったそうです。そんな時、深澤さんが示して下さった「モデル上で検出されにくい地域」などを重点的に探索することで、目標を失わずに進めることができたと伺いました。

現場から膨大で質の高いデータがしっかり上がってきていたからこそ、現場へ違和感のないシミュレーション結果のフィードバックができたと思っています。何より結果が現場で受け入れられ、駆除活動に活かされて良かったと感じています。

現場から膨大で質の高いデータがしっかり上がってきていたからこそ、現場へ違和感のないシミュレーション結果のフィードバックができたと思っています。何より結果が現場で受け入れられ、駆除活動に活かされて良かったと感じています。

写真左、バスターズの眞島吾郎さん(探索犬チーム)、2016-7年当時の状況を教えてくれた。委員会が終わった後、事務局の自然環境研究センター宛てに必要な補足データが深澤さんからメールで届いていたそう。

お話を聞いて、深澤さんの分析データが常に現場で羅針盤の役目をしていたことを強く感じました。「現場が求める根拠を示してくれ、なくてはならない仕事だった」と、みなさんおっしゃっていたのが非常に印象的でした。

お話を聞いて、深澤さんの分析データが常に現場で羅針盤の役目をしていたことを強く感じました。「現場が求める根拠を示してくれ、なくてはならない仕事だった」と、みなさんおっしゃっていたのが非常に印象的でした。

それは嬉しいです。研究としてはデータが固まったここからが正念場なので、引き続き気合い入れていきます。

それは嬉しいです。研究としてはデータが固まったここからが正念場なので、引き続き気合い入れていきます。

後編につづく