国立研究開発法人国立環境研究所

生物多様性領域(生物多様性評価・予測研究室)主任研究員

深澤 圭太(ふかさわ けいた)

奄美大島マングース防除事業検討会委員として根絶確率評価モデルを担当した

2024/12/038分で読めます

2024年9月3日、奄美大島で環境省による特定外来生物“フイリマングース”の根絶宣言が発表された。外来種駆除における世界最大規模の成功例となり、国内外で多くの注目を集めている。この成功は、マングース防除のプロ集団「奄美マングースバスターズ」の長年にわたる防除活動と、それを支え続けた環境省や多くの関係者の努力の賜物だ。そして、根絶宣言に至る決定的な要素は、マングース防除事業検討会委員の1人である国立環境研究所の深澤圭太主任研究員による根絶確率評価にあった。

根絶宣言が行われた当日、奄美大島に取材同行した広報担当の小田倉が、このプロジェクトを振り返り、深澤研究員にインタビューを行った。( 前編はこちら )

奄美大島ではエコツアーに参加して来ました。3時間で10頭以上のアマミノクロウサギに出会うことができましたが、10年前は数カ月に1頭見つかったら大騒ぎになったという話をガイドさんがされていました。マングース駆除による影響で、奄美大島の在来種にどのような変化が見られますか?

奄美大島ではエコツアーに参加して来ました。3時間で10頭以上のアマミノクロウサギに出会うことができましたが、10年前は数カ月に1頭見つかったら大騒ぎになったという話をガイドさんがされていました。マングース駆除による影響で、奄美大島の在来種にどのような変化が見られますか?

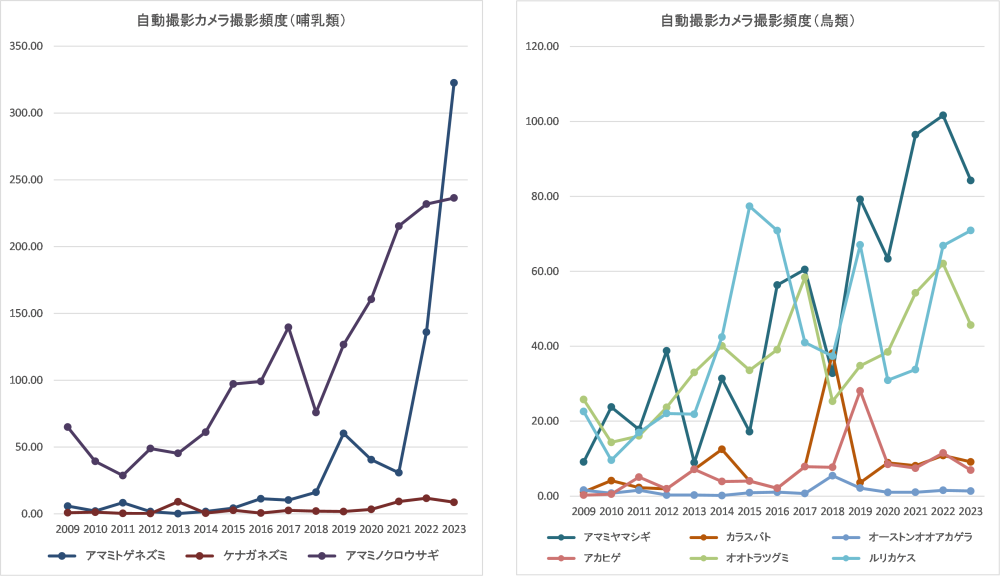

奄美大島の在来種である大型のカエルや小型哺乳類、鳥など多くの種が絶滅危惧動物となっています。マングースを駆除したことで、希少な在来種であるアマミノクロウサギやケナガネズミなどの個体数が回復しています(Watari et. al., 2013; Fukasawa et. al., 2013b)。

奄美大島の在来種である大型のカエルや小型哺乳類、鳥など多くの種が絶滅危惧動物となっています。マングースを駆除したことで、希少な在来種であるアマミノクロウサギやケナガネズミなどの個体数が回復しています(Watari et. al., 2013; Fukasawa et. al., 2013b)。

実際、これらの回復も、マングース駆除がもたらした大きな成果の一つで、すでにエコツアーが島の重要な観光資源になっています。実はエコツアーに関する研究も共同研究者と行っています(Hsu, C. H et. al., 2024)。また、マングースの駆除・防除と在来種の個体数回復は、2021年に登録されたユネスコ世界自然遺産認定の大きな後押しとなりました。

エコツアーで遭遇した奄美大島の希少種、いずれも絶滅危惧種 左上:アマミハナサキガエル、右上:アマミノクロウサギ、左下:ケナガネズミ、右下:ルリカケス

奄美マングースバスターズが実施している自動撮影カメラによる撮影頻度(1,000カメラ日当たりの撮影枚数)の推移。全ての種の撮影頻度が増加傾向にあることがわかる。ケナガネズミやオーストンオオアカゲラなどは地上に設置したカメラで検出される機会が少ないため撮影頻度は低いが、増加傾向にある。

出典:環境省 https://www.env.go.jp/press/press_03661.html

このマングース根絶プロジェクトが成功した理由は、何だとお考えですか?

このマングース根絶プロジェクトが成功した理由は、何だとお考えですか?

最初は正直、根絶は無理だと思っていました。マングースは増えやすく見つけづらい生物ですし、起伏の多い島の大半に広がってしまっていたので、完全な駆除は難しいだろうと感じていたんです。専門家からも否定的な意見がほとんどでした。でも、現場で奄美マングースバスターズの皆さんが様々な工夫をされ、在来種の混獲防止対策や探索犬と連携したマングース捕獲技術開発など、切り札となるイノベーションをいくつも起こしてきたのを見て、これは本当にできるかもしれないと考えを改めました。環境省、事務局である自然環境研究センター、検討委員、奄美マングースバスターズが一丸となり、根絶達成のために必要なことを確実に実施してきたことが大きいです。これには、根絶達成まで十分な予算をかけることができたことと、住民の方々や関係機関が事業の意義を理解してサポートしてくれたからこそできたことでもあると思います。

最初は正直、根絶は無理だと思っていました。マングースは増えやすく見つけづらい生物ですし、起伏の多い島の大半に広がってしまっていたので、完全な駆除は難しいだろうと感じていたんです。専門家からも否定的な意見がほとんどでした。でも、現場で奄美マングースバスターズの皆さんが様々な工夫をされ、在来種の混獲防止対策や探索犬と連携したマングース捕獲技術開発など、切り札となるイノベーションをいくつも起こしてきたのを見て、これは本当にできるかもしれないと考えを改めました。環境省、事務局である自然環境研究センター、検討委員、奄美マングースバスターズが一丸となり、根絶達成のために必要なことを確実に実施してきたことが大きいです。これには、根絶達成まで十分な予算をかけることができたことと、住民の方々や関係機関が事業の意義を理解してサポートしてくれたからこそできたことでもあると思います。

もう一つ大きかったのは、この事業の発端であった環境省 奄美群島国立公園管理事務所の阿部愼太郎さんの存在です。民間の獣医師であった阿部さんがマングースの胃から多くの野生動物が食べられている痕跡を見つけ、その脅威を様々な形で社会に訴えかけた結果、この事業が始まりました。その後、阿部さんは環境省職員として現地採用され、マングース防除事業の指揮をとることになりました。最初から多額の資金があったわけではなく、小さな駆除活動が少しずつ大きくなっていきました。環境省では異動もありましたので、阿部さんが不在の時期もありました。それでも、「あらゆる手段を尽くしてマングースを減らして在来種を回復させる」という信念が関係者の隅々に至るまで共有されたことが、このプロジェクトの成功につながったと思います。

根絶宣言の記者会見で概要説明をする環境省奄美群島国立公園管理事務所の阿部愼太郎さん。根絶宣言の翌日に奄美野生生物保護センターに伺ったところ、展示パネルに「根絶が宣言されました!」のシールを貼ってもらったと、嬉しそうに語ってくれた。

奄美大島だけでなく、外来種問題は他の地域でも深刻ですね。ただ、すべての地域で奄美大島の様なマインドをお持ちの方がいるわけではないと思います。

奄美大島だけでなく、外来種問題は他の地域でも深刻ですね。ただ、すべての地域で奄美大島の様なマインドをお持ちの方がいるわけではないと思います。

全国各地でアライグマやキョンなどの外来種問題が深刻化しています。今回のプロジェクトは、外来種駆除のモデルケースとして非常に重要な意味を持ちますが、奄美大島が成功したからといって、その方法をそのまま他の地域に転用することはできません。対象とする外来種や、侵入範囲の大きさによって大きく対応が異なるからです。ただ、今回の奄美大島での駆除では、検討会の石井座長のお話にもあったように、世界に類を見ない規模での取り組みであり、外来生物の根絶が実現可能な範囲を大きく広げたのは間違いないと思います。また、外来生物の根絶に至るまでに必要なモニタリングと分析の仕方について、今回のプロジェクトは参考になる事例が多いと思います。

全国各地でアライグマやキョンなどの外来種問題が深刻化しています。今回のプロジェクトは、外来種駆除のモデルケースとして非常に重要な意味を持ちますが、奄美大島が成功したからといって、その方法をそのまま他の地域に転用することはできません。対象とする外来種や、侵入範囲の大きさによって大きく対応が異なるからです。ただ、今回の奄美大島での駆除では、検討会の石井座長のお話にもあったように、世界に類を見ない規模での取り組みであり、外来生物の根絶が実現可能な範囲を大きく広げたのは間違いないと思います。また、外来生物の根絶に至るまでに必要なモニタリングと分析の仕方について、今回のプロジェクトは参考になる事例が多いと思います。

また、マングース根絶もすべてにおいて順調であったわけではなく、在来生物の混獲問題への対処や従来の捕獲方法では捕獲できない個体の残存など、いくつかのピンチに直面してきました。それらは多くの事業に共通することであるため、マングース防除事業で示した解決策が参考になるはずです。様々なリスクを勘案した上で、腹をくくってやらなくてはいけない場面がどこにあるかということもよくわかると思います。今後わたし達に出来ることは、この知見を風化させず、きちんと報告書や論文にまとめていくことだと思っています。

多い時は島内に3万個のわなが仕掛けられていた。現在は順次回収し、沖縄からのマングース再侵入に備えてストックされる。写真右は、事務局としてマングースバスターズと並走した自然環境研究センターの松田維さん、わなの工夫について説明してくれた。

貴重なお話を聞かせていただきありがとうございました。保全や外来種防除・駆除は終わりのない戦いというイメージが強い中、多くの関係者の希望となる成果だと感じています。立ち会えたことを誇りに思っています。この度は本当におめでとうございました。

貴重なお話を聞かせていただきありがとうございました。保全や外来種防除・駆除は終わりのない戦いというイメージが強い中、多くの関係者の希望となる成果だと感じています。立ち会えたことを誇りに思っています。この度は本当におめでとうございました。

ありがとうございます。しかし、同時に、このプロジェクトは人間が過去に犯した外来種導入という過ちの修正でもあります。もし30頭のマングースが1979年に導入されなければ、多くの希少種やマングース自身の命を失うことはなかったでしょう。根絶宣言の重みは、その事実をしっかりと認識した上で捉える必要があります。

ありがとうございます。しかし、同時に、このプロジェクトは人間が過去に犯した外来種導入という過ちの修正でもあります。もし30頭のマングースが1979年に導入されなければ、多くの希少種やマングース自身の命を失うことはなかったでしょう。根絶宣言の重みは、その事実をしっかりと認識した上で捉える必要があります。

各地で広がる外来種の増加は、既存の生態系を破壊し、在来種の保全をさらに困難にしています。防除活動は迅速に終わらせることが極めて重要で、地域特有の課題と組み合わせて適切なデータの収集と分析を行い、根拠に基づいた管理を進めることが求められます。今後も現場感覚を大切にし、データを用いて社会的な価値判断と結びつけ、政策決定に貢献する役割を、研究者として果たしていきたいと思います。

本当にその通りだと思います。これからの活躍も期待しています。お話ありがとうございました。

本当にその通りだと思います。これからの活躍も期待しています。お話ありがとうございました。

1979年に沖縄から移入したマングースが放獣された奄美市名瀬赤崎周辺の森。ここに放たれた30頭が繁殖し最大で推定1万頭を超えた。私たちは多くの命が失われたことを忘れてはならない。

1979年に沖縄から移入したマングースが放獣された奄美市名瀬赤崎周辺の森。ここに放たれた30頭が繁殖し最大で推定1万頭を超えた。私たちは多くの命が失われたことを忘れてはならない。参考文献リスト

Fukasawa, K., Miyashita, T., Hashimoto, T., Tatara, M., Abe, S. (2013a). Differential population responses of native and alien rodents to an invasive predator, habitat alteration, and plant masting. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 280(1773), 20132075.

https://doi.org/10.1098/rspb.2013.2075

Samaniego-Herrera, A., Anderson, D. P., Parkes, J. P., Aguirre-Muñoz, A. (2013). Rapid assessment of rat eradication after aerial baiting. Journal of Applied Ecology, 50(6), 1415–1421.

https://doi.org/10.1111/1365-2664.12147

Fukasawa, K., Hashimoto, T., Tatara, M., Abe, S. (2013b). Reconstruction and prediction of invasive mongoose population dynamics from history of introduction and management: a Bayesian state-space modelling approach. Journal of Applied Ecology, 50(2), 469–478.

https://doi.org/10.1111/1365-2664.12058

Watari, Y., Nishijima, S., Fukasawa, M., Yamada, F., Abe, S., Miyashita, T. (2021). Evaluating the “recovery-level” of endangered species without prior information before alien invasion. Ecology and Evolution, 10.

https://doi.org/10.1002/ece3.863

Hsu, C. H., Fukasawa, K., Mizuta, T., Kimoto, Y., Mameno, K., Ando, H., Kubo, T. (2024). “Wait” to promote high sighting rates of wildlife in tourism: evidence from a wildlife disturbance experiment. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 1–11. https://doi.org/10.1080/10941665.2024.2413981

橋本琢磨, 諸澤崇裕, 深澤圭太 (2016) 奄美から世界を驚かせよう:奄美大島におけるマングース防除事業, 世界最大規模の根絶へ. 奄美群島の自然史学:亜熱帯島嶼の生物多様性. 東海大学出版部, 神奈川.

参考リンク

2024年09月03日 環境省プレスリリース

奄美大島における特定外来生物フイリマングースの根絶の宣言について

https://www.env.go.jp/press/press_03661.html

奄美野生生物保護センター ホームページ

https://kyushu.env.go.jp/okinawa/awcc/index.html

取材協力

環境省 沖縄奄美自然環境事務所

環境省 沖縄奄美自然環境事務所 奄美群島国立公園管理事務所

環境省 自然環境局 野生生物課 外来生物対策室

一般財団法人 自然環境研究センター

奄美マングースバスターズのみなさま

マングース防除事業検討会委員

石井信夫氏、石田健氏、城ヶ原貴通氏、山田文雄氏、亘悠哉氏

フィールドワーク 西真弘氏(エコツアー)

奄美大島フイリマングース防除事業に関わられた多くのみなさま