里山の過去と未来を明らかにする

長期的視点の研究

Summary

本研究では、里山の成立の背景にある土地利用の歴史の理解を進めるとともに、無居住化した農村地域の現地調査による長期無居住化影響を評価し、人間社会と自然の関係の過去から近未来にかけての変化をとらえることを目指しました。

日本は急峻な地形の南北に長い国土をもち、西に朝鮮半島や中国など主要な交易相手があったという地政学的な特性も相まって、土地利用の形態・強度が地域によって大きく異なるという特性をもっています。また、人口の分布の中心も時代ごとの政府の中心地の位置に応じて大きく移動してきたことが明らかになっています。このような長期間にわたる土地利用の違いは、おそらく地域の生物相にも何らかの影響を与えていると考えられます。そこで、生物の分布と過去の土地利用の分布を統計的に関連付けることで、過去の土地利用が生物に対して強い影響を与え、その影響が長期間持続したのであれば、現在の生物の空間分布は過去の土地利用の分布でよく説明できる(効果が検出される)と考えられます。個々の生物種についてどの時代のどのような土地利用形態の影響が強く残っているか、新たな仮説を発見することを目的に分析しました。

今回分析対象としたのは、生物の中でも全国的な分布情報が充実しており、また人間活動の影響を受けやすい哺乳類です。環境省の第5回自然環境保全基礎調査(1993〜1998年)によって全国10kmメッシュ単位での分布情報が整備されており、それを解析に用いることにしました。一方、地形図がつくられるようになったのは明治時代以降で、遠い過去の土地利用の分布の情報をどのように得るかは工夫が必要でした。そこで着目したのは、遺跡の発掘調査でした。日本では文化財保護法に基づく発掘調査が多数行われており、遺跡の分布情報は独立行政法人国立文化財機構 奈良文化財研究所が整備・公開している「遺跡データベース(https://www.i-repository.net/il/meta_pub/G0000556remains)」に集約されています。このデータベースには40万件を超える遺跡の位置情報や種類・時代の情報が含まれており、その分布から過去の土地利用強度の分布を復元できるのではないかと考えました。今回の研究では、地点数が多く遺構が残りやすい「集落」「製鉄」「(陶磁器の)窯」の遺跡数を10kmメッシュ、時代別に集計して遺跡発見のランダム性に起因するノイズ除去の処理を行って哺乳類の分布を説明する要因としました。また、現代の土地利用や過去から現在に至る気候などの要因も同時に考慮することで、それらの要因の中で過去の土地利用の相対的な重要性を明らかにしました。

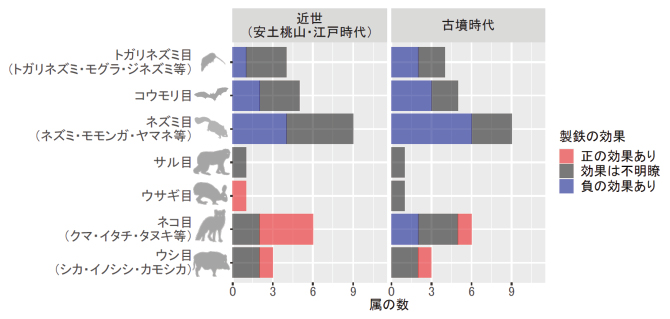

分析の結果、多くの哺乳類で過去の土地利用の効果が検出されましたが、特筆すべき点は大半の哺乳類で少なくとも1つの時代において、種の分布確率に対する製鉄の効果が検出されたことです。そして、その効果は体のサイズが小さなモモンガやヤマネなどの哺乳類でマイナス、ノウサギ・キツネ・タヌキ・イノシシなど大きな哺乳類に対しては逆にプラスの効果を持つ傾向がありました。マイナスの効果に関しては約1300年前の古墳時代でも検出されましたが、プラスの効果はより最近に限られました(図3)。これらの結果は、過去の土地利用が長期にわたって生物の分布に影響を与えることを示唆するものです。小さな哺乳類の地理的分布から検出された約1300年前の負の影響は、一連の大規模な土地改変により長期間にわたって森林植生の回復が阻害されたことや、地域個体群の絶滅後に近隣の分布域からの距離が遠すぎて再移入できなかったこと等に起因すると考えられます。また、プラスの影響が検出された大きな哺乳類はいずれも里山に広く生息しているものです。製鉄には大量の薪炭を要し広大な森林が伐採され、それを運搬する牛馬を育成するための草原が広がりました。さらに、砂鉄の採掘の際に河川の土砂の流出が生じて下流域に堆積し、そのような場所には農地が拡大しました。大きな哺乳類はこのように形成された草原・二次林・農地からなる開けた景観にうまく適応し、勢力を拡大したものと考えられます。地域によって異なる過去の人間活動は分類群によって異なる影響を与え、我が国における現在の哺乳類相の地域性を形作ったと考えられます。特に、中国山地や阿武隈山地等の製鉄が盛んに行われた地域では、現在も里山に特徴的な種が多く生息していると考えられます。生物多様性の保全を考えたとき、過去の影響が長期間継続する生態系においては、それと整合しない保全目標(たとえば、長期間里山として維持されてきた場所を原生林と同じような状態に戻すなど)は功を奏しないばかりか、地域の歴史を反映したものにならない恐れもあります。地域の歴史を理解することは、将来にわたって持続可能な生物多様性の保全を進める上での空間的なデザインにつながると考えられます。

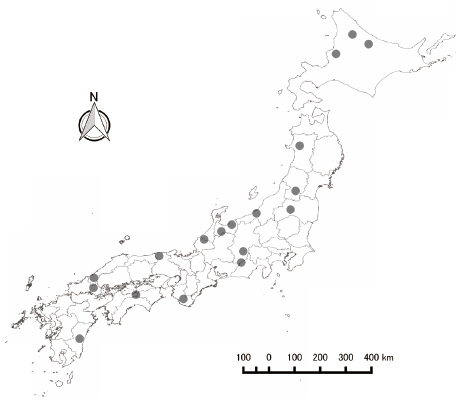

さて、ここからは視点を現代に向けて、これからの里山について考えていきます。今後進行する人口減少および無居住化は、歴史的に見ても特異な事態であり、生態系に深刻な影響を与えると考えられます。その影響は無居住化後に時間とともに変化すると考えられ、より長期間の影響を把握するには、過去に無居住化した場所に着目する必要があります。日本においては、高度経済成長以降の産業構造の変化により、各地に無居住化した集落(廃村)が多く存在しています。そのような場所の現在の生物相を周辺の有人集落と比較すれば、半世紀程度の時間スケールで長期無居住化が生物多様性に与える影響を明らかにできると考えました。ただ、これまで廃村はあまり生態学の研究対象とされてこなかったので、最初はどこに無居住化した集落があるのかすらよくわかりませんでした。しかし、日本には廃村をこよなく愛する方々が、廃村の位置や離村年代の情報を収集しておられました。そこで、今回の研究では著名な廃村研究家に協力していただき、全国18地域でチョウ類を対象とした大規模な比較研究を実施しました(図4)。現地調査は、東京大学大学院農学生命科学研究科と共同で実施しました。

その結果、確認された49種のうち、12種が有人集落よりも無居住化した集落で明らかに少なく、まったく見られなかったものもありました(図5)。それに対して、無居住化集落で多く確認された種は3種しかありませんでした。種の生息地タイプごとに見ると、草原性の種が特に無居住化に対してマイナスの反応を示していました。草原性のチョウ類は近年減少が著しく、多くの種が絶滅危惧種に指定されており、今後の人口減少でより影響を受ける可能性が高いと考えられました。

そして、無居住化のマイナスの影響を受けていた種は低温を好む北方系の種に偏っていました。今後、人口減少と地球温暖化が同時に進行すると考えられますが、そのような種は複数の減少要因によって選択的に衰退してしまうことが危惧されます。一方で、里山における土地管理を何らかの形で継続することができれば、里山は気候変動が生物多様性に与える影響を緩和できる場になることも期待できます。