湖沼長期モニタリングの成果や今後の展望を伝えました ~第17回世界湖沼会議への出展報告~

「人と湖沼の共生」をテーマとする『第17回世界湖沼会議』が10月15日から5日間、つくば国際会議場で開催されました。本会議は、「持続可能な生態系サービス」を目指し、講演や分科会、展示などを通して、住民、農林漁業者、研究者、行政関係者が情報収集や意見交換することを目的としたものです。

当研究所からは研究者が本会議の準備委員会に携わり、当日も湖沼研究に関わる様々な研究について発表すると共に、展示会にブース出展しました。ここではブース出展について報告します。

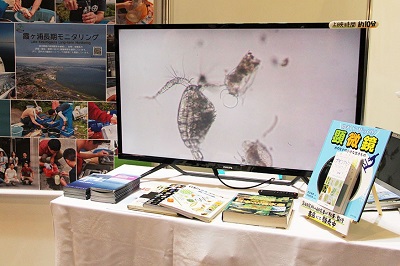

ブース出展のテーマは「湖沼長期モニタリング」。当研究所が40年以上にわたって継続している「霞ヶ浦長期モニタリング」、30年以上にわたって継続している「摩周湖長期モニタリング」、昨年度に設置した 「琵琶湖分室」の研究の概要や成果、今後の展望について、ポスターや映像、生物展示などを通して伝えました。

思わず来場者が立ち止まるような仕掛けとして、霞ヶ浦に生息するウナギなどの在来種や、ダントウボウなどの外来種を観察できる水槽を設置しました。すると、多くの来場者が水槽に惹きつけられて足を止め、これをきっかけに霞ヶ浦の魚類モニタリング、さらには霞ヶ浦や摩周湖の水質や生物のモニタリングの話題へとつなげることが出来ました。

同じような仕掛けを他にもご用意して、いずれかに興味を持って足を止めた方とそれをきっかけに話をスタートさせ、モニタリングの話題へとつなげていきました。

写真右:霞ヶ浦で採集されたヌマガイ。貝殻に刻まれた線から年齢を推定すると20才(左)と30才(右)。このサイズの貝が発見されることは稀だそうです。

当研究所では、これまでに蓄積した膨大な量のデータを多くの方に活用していただき、湖沼の水質や生物多様性・生態系の保全の一助となるよう、データベースやデータぺーパーという形で公開しています。会場では、来場者にデータベースを閲覧していただき、活用してもらえるよう呼びかけました。

会期中の4日間(17日の展示は休会)で、のべ約400名の方がブースを訪れました。研究について広く伝えるだけでなく、「ユスリカが湖の水をきれいにしていることを初めて知った」、「データベースを研究で使用したことがあって大変役立った。」、「このような地道な研究やデータ集めを一企業が行うことは難しいが、研究機関が進めてくれるので助かる。」 などの来場者の様々な声を伺える貴重な機会となりました。

当研究所では、一般の方に研究活動や成果を広く知っていただくため、毎年科学技術週間(4月)と夏休み期(7月)に研究所を公開する「一般公開」、毎年6月の環境月間にあわせて東京等の2都市において「公開シンポジウム」などを開催しています。ぜひイベントに参加して、当研究所が取り組む環境研究の魅力を感じてみてください。

(地域環境研究センター、生物・生態系環境研究センター、琵琶湖分室、広報室)