コラム2細菌を用いた突然変異検出法と

遺伝子導入動物を用いた突然変異検出法

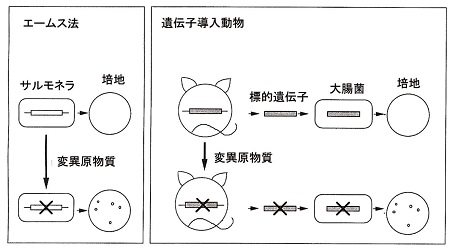

化学物質の変異原性は、生物の性質の変化を利用して検出します。初めて広く利用された方法が細菌(サルモネラ菌)を用いた方法で、開発者Ames博士の名前を取ってエームス法(Ames test)と呼ばれています。この方法では、ヒスチジン(細菌の生存に必要なアミノ酸の一種)の生合成(体内の化学変化によって物質を作り出すこと)に欠かせない酵素のDNAに突然変異が起こると、ヒスチジンを遺伝的に生合成できない細菌がヒスチジンを生合成できるようになる性質を利用して突然変異を検出します。実際の試験では、化学物質を細菌に処理した後、ヒスチジンを含まない培地上でも増殖できるようになった細菌を数えることで、化学物質の変異原性を調べます。変異原性を示す化学物質を変異原物質と呼びます。

変異原物質を研究する一つの目的は、実際の動物の体内でどのような突然変異を引き起こすかを明らかにすることです。そこで、体内で発生した突然変異を検出できるよう、突然変異検出用の標的遺伝子のDNAを全身の細胞のDNA上に挿入した遺伝子導入マウスやラットが開発されました。標的遺伝子としては、大腸菌の抗生物質への感受性を決定する遺伝子や乳糖代謝に関与する遺伝子が用いられています。この遺伝子導入動物に投与した化学物質がDNAに結合すると、DNAの塩基配列が変化して突然変異が発生します。この突然変異は標的遺伝子上にも発生しますので、標的遺伝子を動物のDNAから切り出して大腸菌に戻すと、動物の体内で発生した突然変異であるにも関わらず、大腸菌の性質に変化が起こります。gpt deltaマウスでは、gpt遺伝子上に突然変異が発生すると大腸菌が6-チオグアニン(6-TG)という薬剤に対して耐性をもつようになり、6-TGを含む培地上で増殖できるという性質を利用して、動物の体内で発生した突然変異を検出します。

この環境儀では、マウスでの研究を中心に紹介していますが、私たちは水中に存在する変異原物質を検出するための遺伝子導入ゼブラフィッシュ*(熱帯魚の一種 図3)を世界に先駆けて開発しました。このゼブラフィッシュの開発研究で得た着想が、大気中の有害化学物質曝露による突然変異の研究に大きくつながりました。(図4)

*同じ時期に米国のWinn博士により遺伝子導入メダカが開発されました。

目次

-

大気環境中の化学物質の健康リスク評価~実験研究を環境行政につなげる~環境儀 NO.56

大気環境中の化学物質の健康リスク評価~実験研究を環境行政につなげる~環境儀 NO.56

-

大気中の有害化学物質のリスクを評価するためにInterview 研究者に聞く

大気中の有害化学物質のリスクを評価するためにInterview 研究者に聞く

-

コラム1突然変異と発がん

コラム1突然変異と発がん

-

コラム3大気中の有害化学物質

コラム3大気中の有害化学物質

-

コラム4動物実験データに基づく発がんリスク評価

コラム4動物実験データに基づく発がんリスク評価

-

みんなが曝露されている? ─リスク評価の重要性Summary

みんなが曝露されている? ─リスク評価の重要性Summary

-

化学物質:リスク評価からリスク管理へ研究をめぐって

化学物質:リスク評価からリスク管理へ研究をめぐって

-

国立環境研究所における「有害大気汚染物質の リスク評価手法に関する研究」のあゆみ

国立環境研究所における「有害大気汚染物質の リスク評価手法に関する研究」のあゆみ

-

過去の環境儀から

過去の環境儀から

-

PDFファイル環境儀 NO.56 [3.7MB]

PDFファイル環境儀 NO.56 [3.7MB]

-

(参考資料)「今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について」(改定版)

(参考資料)「今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について」(改定版)

-

(参考資料)「今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について」(改定版)に係るフロー図

(参考資料)「今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について」(改定版)に係るフロー図

目次

- 大気環境中の化学物質の健康リスク評価~実験研究を環境行政につなげる~環境儀 NO.56

- 大気中の有害化学物質のリスクを評価するためにInterview 研究者に聞く

- コラム1突然変異と発がん

- コラム3大気中の有害化学物質

- コラム4動物実験データに基づく発がんリスク評価

- みんなが曝露されている? ─リスク評価の重要性Summary

- 化学物質:リスク評価からリスク管理へ研究をめぐって

- 国立環境研究所における「有害大気汚染物質の リスク評価手法に関する研究」のあゆみ

- 過去の環境儀から

- PDFファイル環境儀 NO.56 [3.7MB]

- (参考資料)「今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について」(改定版)

- (参考資料)「今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について」(改定版)に係るフロー図