みんなが曝露されている? ─リスク評価の重要性

Summary

食事や生活習慣や職業的な化学物質の曝露などは、がんの原因としてしばしば大きく取り上げられます。しかし、喫煙や飲酒などの生活習慣と異なり、常に呼吸する空気の質を誰も選択することはできません。誰もが生きるために必要な大気、そこに含まれる有害物質のリスクを把握、評価して、それをできるだけ減らしていくことが重要です。

大気中に存在する化学物質とDNA

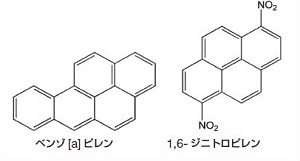

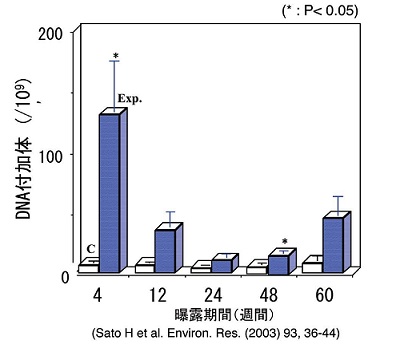

DNAに結合する化学物質の典型が、ベンゾ [a]ピレンや 1,6-ジニトロピレンなど大気浮遊粒子に含まれる多環芳香族炭化水素です(右図)。環境省は、大都市の交差点付近でラットを飼育して都市大気の肺への影響を調べるプロジェクトを実施しました。ラットの肺で起こる変化を調べたところ、飼育開始4週間後には、化学物質が結合したDNA(DNA付加体)の量が大きく増加することが明らかになりました(図5)。

白色のカラム:清浄な空気で飼育したラット肺中での化学物質が結合したDNAの量

飼育開始4週間後には、化学物質が結合したDNAの量が大きく増加した。

環境中の化学物質が引き起こす突然変異

ラットの肺の中で、大気中の化学物質が DNAに結合すれば、実際に変異原性を示すのでしょうか?当時すでに、細菌(サルモネラ菌)を用いて化学物質の変異原性を検出する、エームス法と呼ばれる方法が開発されていました(コラム2)。国立環境研究所でも、東京都内の交差点から採取した浮遊粒子状物質の抽出物の変異原性をエームス法で検出することができました。

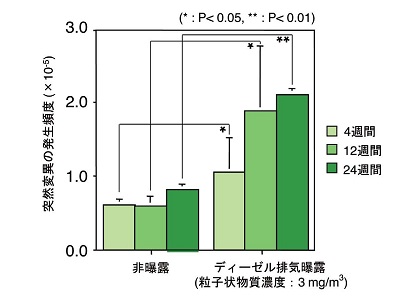

浮遊粒子状物質抽出物が細菌で突然変異を発現したとしても、動物の肺の中でも大気中の化学物質は本当に突然変異を発生させるでしょうか?また、その頻度はどれぐらいでしょうか?その頃、動物体内で生じる突然変異を検出できる標的遺伝子を導入したマウスやラットが開発されました(コラム2)。そのような実験動物の一つが、国立医薬品食品衛生研究所の能美健彦博士により開発された gpt deltaマウスです。このマウスには大腸菌の遺伝子 gpt が標的遺伝子として導入されています。まず、gpt deltaマウスの肺の中にベンゾ [a]ピレンや1,6-ジニトロピレンを直接投与して、肺の中でどのような突然変異が発生するか調べました。ベンゾ [a]ピレンでは、予想した通りグアニン(G)がチミン(T)に変わりましたが、1,6-ジニトロピレンではGがアデニン(A)に変わるなど、2つの化学物質が引き起こす突然変異の性質には大きな違いがありました。さらに、変異原物質の排出源であるディーゼル排気をこのマウスに曝露し、体内で突然変異が検出されるかどうかを調べました。曝露には、国立環境研究所に設置されていた装置を用いました(右上写真)。その結果、曝露時間が長くなるほど、突然変異の発生が増えることが明らかになりました(図6)。また、ディーゼル排気による突然変異の発現は、ラットでも確認されました。突然変異は精巣にも発現し、ディーゼル排気が全身にも影響を及ぼす可能性が示唆されました。

今後の課題は、このような突然変異発生と、肺での「がん」発症の関係を定量的に明らかにすることです。また、実際の大気に存在する浮遊粒子状物質が、肺の中でどの程度突然変異を誘導するかを知る必要もあります。

1,2-ジクロロエタンの大気環境指針値設定

2001年に化学物質環境リスク研究センター(現・環境リスク研究センター)が発足し、実験動物や培養細胞を用いる毒性研究と並行してリスク評価の研究が始まりました。大気中の化学物質の発がんリスク評価等の研究を進めていたとき、環境省から、優先取組物質の一つで発がん性を有する可能性のある1,2-ジクロロエタンの指針値の設定における協力の要請がありました。用量反応評価が可能となる吸入の疫学知見がない物質でしたが、日本で実施されたラットの吸入曝露試験の報告があり、この知見のデータを用いて発がんリスクを定量的に評価することにしました。評価作業では、ラットの乳腺腫瘍のデータに数学モデルを当てはめて毒性の基準濃度(ベンチマーク濃度)を求め、これによりユニットリスク(単位濃度当たりのリスク増加分を示す値)を算出するまでの過程を私たちが担当しました(コラム4)。

2006年に私たちの評価をもとに、1,2-ジクロロエタンの指針値は1.6μg/m3以下と設定されました。国際機関や諸外国に追随するのではなく、世界に先駆けて日本独自の評価により目標値を設定したことは画期的でした。

目次

-

大気環境中の化学物質の健康リスク評価~実験研究を環境行政につなげる~環境儀 NO.56

大気環境中の化学物質の健康リスク評価~実験研究を環境行政につなげる~環境儀 NO.56

-

大気中の有害化学物質のリスクを評価するためにInterview 研究者に聞く

大気中の有害化学物質のリスクを評価するためにInterview 研究者に聞く

-

コラム1突然変異と発がん

コラム1突然変異と発がん

-

コラム2細菌を用いた突然変異検出法と遺伝子導入動物を用いた突然変異検出法

コラム2細菌を用いた突然変異検出法と遺伝子導入動物を用いた突然変異検出法

-

コラム3大気中の有害化学物質

コラム3大気中の有害化学物質

-

コラム4動物実験データに基づく発がんリスク評価

コラム4動物実験データに基づく発がんリスク評価

-

化学物質:リスク評価からリスク管理へ研究をめぐって

化学物質:リスク評価からリスク管理へ研究をめぐって

-

国立環境研究所における「有害大気汚染物質の リスク評価手法に関する研究」のあゆみ

国立環境研究所における「有害大気汚染物質の リスク評価手法に関する研究」のあゆみ

-

過去の環境儀から

過去の環境儀から

-

PDFファイル環境儀 NO.56 [3.7MB]

PDFファイル環境儀 NO.56 [3.7MB]

-

(参考資料)「今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について」(改定版)

(参考資料)「今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について」(改定版)

-

(参考資料)「今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について」(改定版)に係るフロー図

(参考資料)「今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について」(改定版)に係るフロー図

目次

- 大気環境中の化学物質の健康リスク評価~実験研究を環境行政につなげる~環境儀 NO.56

- 大気中の有害化学物質のリスクを評価するためにInterview 研究者に聞く

- コラム1突然変異と発がん

- コラム2細菌を用いた突然変異検出法と遺伝子導入動物を用いた突然変異検出法

- コラム3大気中の有害化学物質

- コラム4動物実験データに基づく発がんリスク評価

- 化学物質:リスク評価からリスク管理へ研究をめぐって

- 国立環境研究所における「有害大気汚染物質の リスク評価手法に関する研究」のあゆみ

- 過去の環境儀から

- PDFファイル環境儀 NO.56 [3.7MB]

- (参考資料)「今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について」(改定版)

- (参考資料)「今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について」(改定版)に係るフロー図