気候変動問題の長期目標をリスクの観点から考える

特集 地球規模の気候変動リスクに関するモデル研究

【研究プログラムの紹介:「低炭素研究プログラム」から】

江守 正多

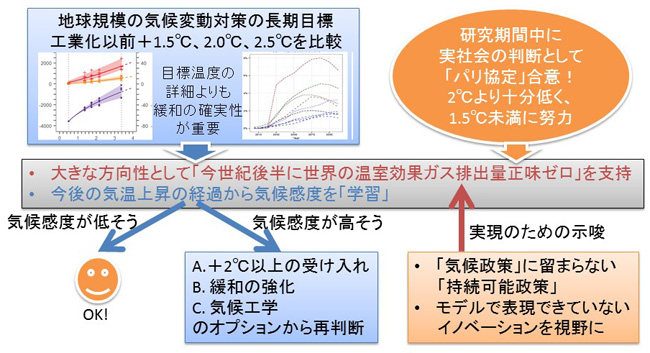

国連気候変動枠組条約において2015年に合意されたパリ協定では、世界平均気温の上昇を産業化以前を基準として2℃より十分低く抑え、さらに1.5℃未満に抑えることを目指して努力する目標が定められています。また、このために世界の人為的な温室効果ガス排出量を今世紀後半に正味ゼロにする目標も記されています。これらの目標を社会はどのように受け止めたらよいのでしょうか。

2012-2016年度に実施された環境省の環境研究総合推進費S-10「地球規模の気候変動リスク管理戦略の構築に関する総合的研究」(ICA-RUSプロジェクト)では、国立環境研究所 低炭素研究プログラムのプロジェクト2「気候変動予測・影響・対策の統合評価を基にした地球規模の気候変動リスクに関する研究」(およびその前身である地球温暖化研究プログラムのプロジェクト2)が中心となり、国内の多くの大学、研究機関と協力して、この問題を検討しました。ここでは、その結論をご紹介します(図も参照)。

ICA-RUSプロジェクトでは、世界平均気温上昇を1.5℃、2.0℃、2.5℃未満に抑える目標をそれぞれ目指した場合の、気候変動影響や対策に伴うリスクを総合的に検討しました。このときに注意すべきなのは、ある排出削減経路を実現したときに気温が何℃上昇するかの予測には科学的な不確かさがあることです。この気温の上がりやすさは、しばしば「気候感度」(環境問題基礎知識を参照)という指標で特徴付けられます(気候感度が高いほど気温上昇が大きい)。気候感度の不確かさがあるため、将来の排出経路と気温上昇との対応関係には幅が出ます。

将来の気候変動の影響については、農業、生態系、水資源、洪水、健康等の項目について2100年までの評価を行いました。その結果、多くの項目において、いずれの目標を目指した場合も対策なしの場合と比較して影響が顕著に軽減されました。しかし、我々が調べた範囲では、異なる目標(1.5℃、2.0℃、2.5℃)を目指すことによる影響の差は、気温上昇予測の不確かさの幅と比較して大きくありませんでした。つまり、何℃を目標にするかという議論と少なくとも同程度か、もしかしたらそれ以上に、気温上昇予測の不確かさにどう対処するかが重要であるといえます。

言い換えれば、気候感度の不確かさがあるため、1.5℃や2℃といった温度目標を確実に達成する排出削減経路を事前に描き、それを忠実に再現するという考え方は不可能です。したがって、本研究では、国際社会がまず「世界の人為的な温室効果ガス排出を今世紀後半に正味ゼロ」という排出目標の実現をできるかぎり確実に目指し、そのうえで気温上昇予測の不確かさへの対処を別途検討することを、現実に実行可能なリスク管理の考え方として提案しました。

不確かさへの対処としては、第1ステップとして、不確かさの幅を狭める方法について検討しました。将来、気候システムについての科学的な理解が進むことによって、気候感度の不確かさが減ることが期待されます。しかし、仮に科学的な理解が進まなかったとしても、将来に実際に気温上昇が進むことによってデータが増えるので、不確かさは減っていくと考えられます。我々の研究では、この方法により、今世紀末の気温上昇予測の不確かさを今世紀半ばまでに半分程度まで減らせる可能性があることが示されました。

そのようにして不確かさが減っていったときに、気候感度が低いことがだんだんわかってくるならばよいのですが、気候感度が高いことがだんだんわかってきたらどうするか、というのが、不確かさへの対処の第2ステップです。つまり、当初考えていたペースで温室効果ガス排出を正味ゼロに向けて減らしていったとしても、気候感度が思ったよりも高いために、気温が目標(たとえば2℃)よりも高くなることがわかってきたらどうするか、という問題です。

この場合に残された選択肢は、以下の3つおよびそれらの組み合わせであるといえます。

A. 目標より大きい気温上昇の受容(適応を含む)

B. 緩和の強化(排出量を負にする技術を含む)

C. 気候工学(主として太陽放射管理)を用いた気温上昇の抑制

Aを選択した場合には、当然、2℃未満などの目標を達成した場合と比較して追加的な気候変動影響リスクや適応コストを受け入れることになります。しかし、実はB、Cもそれぞれ重大なリスクをともなうことに注意が必要です。

Bを選択した場合、今世紀半ばから温室効果ガス排出削減の急激な強化を行うことになるため、追加的な緩和コストを受け入れることになります。また、この際に、大気中の二酸化炭素を吸収する「負の排出」技術として炭素隔離貯留(CCS)と組み合わせたバイオマスエネルギーの大規模利用を導入する選択肢がありますが、本研究によれば、この方法は、エネルギー作物の大量な栽培を通じて、食料生産、水資源、生態系サービスを脅かすリスクがあります(研究ノートも参照)。

Cの太陽放射管理は、地球が吸収する日射を減らして、気温上昇を無理やり抑えるという考え方です。本研究では、太陽放射管理の代表的アイデアである成層圏エアロゾル注入のコストが従来の想定よりも数倍以上大きいことを示しました。また、太陽放射管理には副作用、ガバナンスの問題など、すでに指摘されている様々なリスクがあります。本研究では気候工学の倫理的検討を行い、緩和策の国際ガバナンスが失敗した場合に気候工学に頼ると考えるべきではない(その場合は気候工学のガバナンスも失敗するおそれが大きい)ことを指摘しました。

パリ協定における2℃および1.5℃の温度目標の合意は、B、Cのリスクを取ってまでその温度目標を目指すことの合意を必ずしも意味してはいないと考えられます。したがって、「今世紀後半に世界の人為的な温室効果ガス排出正味ゼロを達成しても2℃を超える」見通しとなった場合には、A、B、Cのリスクを深く再考し、いずれかの選択肢もしくはその組み合わせを選択するという、目標の再判断が国際社会に求められることになります。その際には、A、B、Cのリスクに関するその時点で最新の科学的および倫理的検討の結果が参照される必要があるため、今からその検討を始めておくべきといえます。

以上の検討は、「世界の人為的な温室効果ガス排出を今世紀後半に正味ゼロ」という排出目標を達成できることを前提にしていますが、この目標自体が壮大なチャレンジであることはいうまでもありません。この目標を達成する考え方として、本研究では2点を指摘しました。

一つは、狭い意味の「気候政策」(社会経済の発展経路を所与とした、緩和技術や制度の導入)のみを考えるべきではなく、社会経済の発展経路をより持続可能なものにシフトさせるような、いわば「持続可能性政策」を併せて考えるべきであることです。途上国への開発協力政策、教育政策、イノベーション政策などがこれに含まれるでしょう。これは、気候問題を持続可能な開発目標(SDGs)の一部として捉えるという、最近の潮流にそった考え方です。

もう一つは、社会経済のシミュレーション(統合評価モデル)分析では、現時点で予見できない技術システムや社会経済システムのイノベーションを表現できていないことに注意をする必要があることです。したがって、モデル分析により導かれる制約(膨大な対策コスト等)を必ずしも絶対的なものとみなすべきではなく、むしろモデルの前提を変化させることを目指すような柔軟かつ創造的な発想が必要といえます。

執筆者プロフィール

講演などに出かけて、いろんな方とディスカッションするのが楽しいです。以前は質問に答える姿勢でしたが、次第に、皆さんの多様な視点から学ぶ姿勢を覚えました。「耳従う」には十年ちょっと早熟か。