モデル植物を利用した分子遺伝学的研究

コラム4

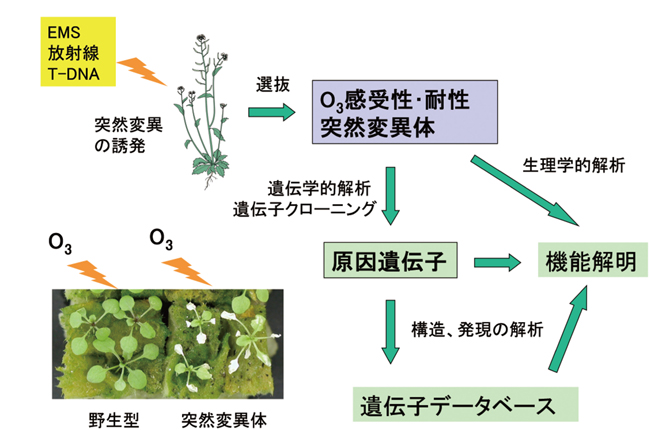

シロイヌナズナやイネのようなモデル植物において、ゲノム解析が進展するとともにそれらの植物を用いた分子遺伝学的研究が盛んに行われるようになりました。その流れを示したのが図4です。まず、突然変異を誘発する薬剤などで処理することにより、突然変異を誘発させた個体群の中から、野生型と異なる形質(ここではオゾン感受性)を示す変異体を選抜します。そして、目的の突然変異体が得られれば、それについてその後二つの方向に解析を進めます。一つは、突然変異体の形質(この場合にはオゾン感受性)の原因となる遺伝子を突き止めることです。これには突然変異が起きた場所を交配などにより遺伝的距離を求め染色体上の位置を絞っていく方法と、予め導入してあったDNA(T-DNAなど)を目印にして遺伝子を単離・同定する(見つけ出して特定する) 方法があります。こうして原因となる遺伝子を明らかにした後、種々のデータベースを基にその構造や発現パターンからその遺伝子の機能を推定したり、遺伝子操作をしてさらに詳しく遺伝子の機能を調べたりすることができます。もう1つの方向として、突然変異体の生理学的解析を行います。オゾン感受性変異体の場合、オゾン以外のストレスに対する感受性や、これまでにオゾン耐性機構としてわかっている事柄について調べることにより、原因になる遺伝子の機能が推定され、得られた突然変異体がどうしてオゾン感受性になったのか、メカニズムを解明する手がかりが得られます。

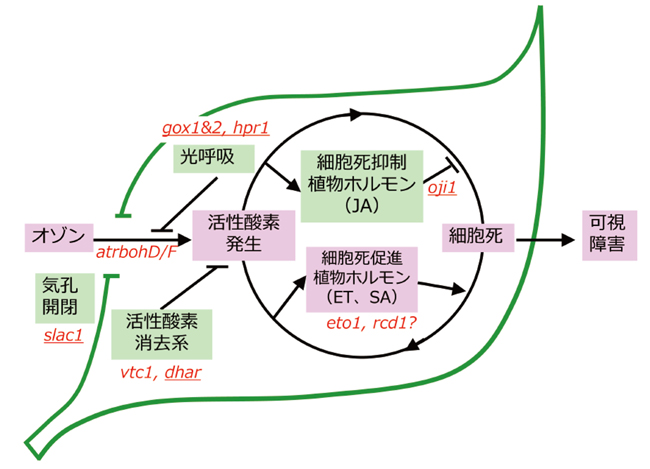

オゾンによる植物の可視障害は、1.オゾンの取り込み、2.活性酸素の発生、3.細胞死の促進、の過程を経て発生します(図5のピンク部分)。一方で、植物はそれらに対する防御機構(図5の緑部分)があり、それが1.気孔開閉によるオゾンの取り込み制御、2.活性酸素の消去、3.植物ホルモンによる細胞死の抑制、にあたります。突然変異体を用いた研究から、各防御過程に様々な遺伝子(オレンジ文字)が関わっていることがわかりつつあります。