2017年12月28日

植物のオゾン障害

コラム2

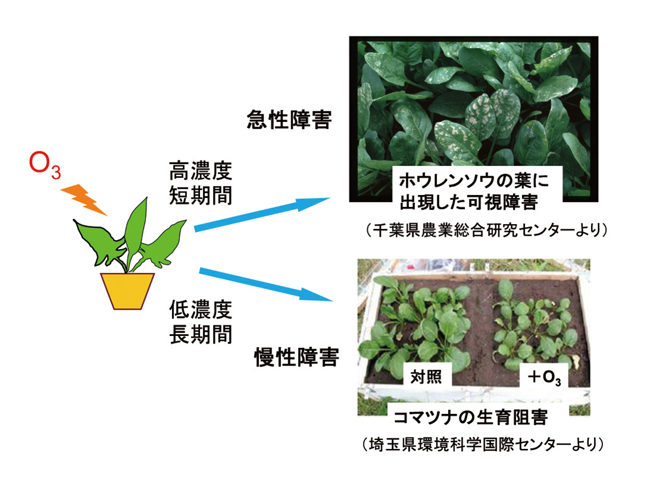

オゾンにより植物に生じる障害には、大きく2種類のものがあります(図2)。一つは急性障害と呼ばれ、敏感な植物が高濃度(たとえば0.1ppmくらい)のオゾンと短期間(2、3時間くらい)接触したときに生じ、葉に白色や褐色の病斑(可視障害)が現れます。このような部位では細胞が死滅し、クロロフィル(葉緑素)は分解されています。もう一つは慢性障害で、可視障害が生じるよりも低い濃度のオゾンと長期間(2、3日間から数カ月間)接触することで生じ、成長が遅れたり老化が進んだりします。

これらの障害が蓄積することにより、最終的には農作物の収量や品質が低下したり、樹木が立ち枯れたりすると考えられます。また、これらの障害の生じやすさには周囲の環境条件がいろいろな影響を及ぼし、特に光の強さが大きく影響することがわかっています。

図2 植物のオゾン障害の種類

目次

-

遺伝子から植物のストレスにせまる─オゾンに対する植物の応答機構の解明─環境儀 No.67

遺伝子から植物のストレスにせまる─オゾンに対する植物の応答機構の解明─環境儀 No.67

-

オゾンが植物に及ぼす影響を明らかにするInterview研究者に聞く

オゾンが植物に及ぼす影響を明らかにするInterview研究者に聞く

-

対流圏オゾンの増加─良いオゾンと悪いオゾン─コラム1

対流圏オゾンの増加─良いオゾンと悪いオゾン─コラム1

-

生物環境調節実験施設(バイオトロン)コラム3

生物環境調節実験施設(バイオトロン)コラム3

-

モデル植物を利用した分子遺伝学的研究コラム4

モデル植物を利用した分子遺伝学的研究コラム4

-

オゾン等大気汚染物質に対する植物の応答に関与する遺伝子とその機能の解明Summary

オゾン等大気汚染物質に対する植物の応答に関与する遺伝子とその機能の解明Summary

-

植物のオゾン応答研究の動向研究をめぐって

植物のオゾン応答研究の動向研究をめぐって

-

国立環境研究所における「オゾン等大気汚染物質に対する植物の応答に関与する遺伝子とその機能に関する研究」のあゆみ

国立環境研究所における「オゾン等大気汚染物質に対する植物の応答に関与する遺伝子とその機能に関する研究」のあゆみ

-

過去の環境儀から

過去の環境儀から

-

PDFファイル環境儀 NO.67 [7.58MB]

PDFファイル環境儀 NO.67 [7.58MB]

目次

- 遺伝子から植物のストレスにせまる─オゾンに対する植物の応答機構の解明─環境儀 No.67

- オゾンが植物に及ぼす影響を明らかにするInterview研究者に聞く

- 対流圏オゾンの増加─良いオゾンと悪いオゾン─コラム1

- 生物環境調節実験施設(バイオトロン)コラム3

- モデル植物を利用した分子遺伝学的研究コラム4

- オゾン等大気汚染物質に対する植物の応答に関与する遺伝子とその機能の解明Summary

- 植物のオゾン応答研究の動向研究をめぐって

- 国立環境研究所における「オゾン等大気汚染物質に対する植物の応答に関与する遺伝子とその機能に関する研究」のあゆみ

- 過去の環境儀から

- PDFファイル環境儀 NO.67 [7.58MB]

関連記事

表示する記事はありません

関連研究報告書

表示する記事はありません