2015年9月30日

放射性物質・放射能・放射線、放射性セシウムについて

コラム2

【1】放射性物質・放射能・放射線

-

放射能:原子核が崩壊して放射線を出す能力。

-

放射性物質:放射能を持つ物質の総称。

-

放射線(電離放射線):原子核の崩壊によって放出される粒子(光子を含む)のつくるビーム。α線、β線、γ線などがあります。

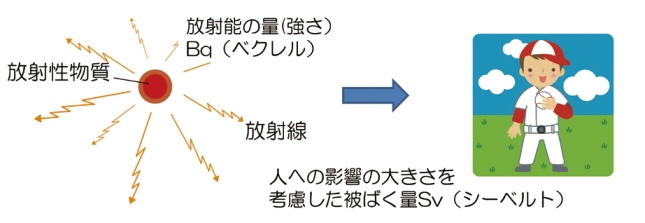

放射能の量はベクレル(Bq)、人への影響の大きさを考慮した放射線の1人あたりの被ばく量はシーベルト(Sv)で表します。

図2:放射性物質・放射能・放射線とベクレル・シーベルト

【2】放射性セシウム

原発事故によって環境中に放出され、人への影響が最も懸念されるのは放射性セシウム(セシウム134とセシウム137)です。放射性物質は崩壊し、時間とともに減少しますが、半減する時間(半減期)は、セシウム134が約2年、セシウム137が約30年です。セシウム134とセシウム137は、ほぼ同量が原子力発電所から環境中に放出され、事故直後の両者の環境中での比率(セシウム137/セシウム134)はほぼ1と考えらます。しかし、事故から4年後の2015年3月では、それぞれの半減期が異なるため両者の比率は3.5(セシウム137がセシウム134の3.5倍)となり、今後も、時間とともに、この比率が増大することになります。

目次

-

被災地の環境再生をめざして~放射性物質による環境汚染からの回復研究~環境儀 NO.58

被災地の環境再生をめざして~放射性物質による環境汚染からの回復研究~環境儀 NO.58

-

災害環境研究 これまでとこれからInterview 研究者に聞く

災害環境研究 これまでとこれからInterview 研究者に聞く

-

国立環境研究所が進める災害環境研究コラム1

国立環境研究所が進める災害環境研究コラム1

-

放射性物質によって汚染された廃棄物の問題コラム3

放射性物質によって汚染された廃棄物の問題コラム3

-

放射性物質によって汚染された廃棄物の処理・処分に関する研究コラム4

放射性物質によって汚染された廃棄物の処理・処分に関する研究コラム4

-

放射性物質の環境中での動きコラム5

放射性物質の環境中での動きコラム5

-

環境中の放射性物質の動きと影響に関する研究コラム6

環境中の放射性物質の動きと影響に関する研究コラム6

-

福島県にできる環境創造センターと国立環境研究所福島支部コラム7

福島県にできる環境創造センターと国立環境研究所福島支部コラム7

-

放射性物質による環境汚染からの回復研究Summary

放射性物質による環境汚染からの回復研究Summary

-

環境回復研究の現状と国立環境研究所で進める災害環境研究研究をめぐって

環境回復研究の現状と国立環境研究所で進める災害環境研究研究をめぐって

-

国立環境研究所の災害環境研究(環境回復研究)のあゆみ

国立環境研究所の災害環境研究(環境回復研究)のあゆみ

-

これまでに公開した災害環境研究(環境回復研究)関連の文書

これまでに公開した災害環境研究(環境回復研究)関連の文書

-

PDFファイル環境儀 NO.58 [9.5MB]

PDFファイル環境儀 NO.58 [9.5MB]

目次

- 被災地の環境再生をめざして~放射性物質による環境汚染からの回復研究~環境儀 NO.58

- 災害環境研究 これまでとこれからInterview 研究者に聞く

- 国立環境研究所が進める災害環境研究コラム1

- 放射性物質によって汚染された廃棄物の問題コラム3

- 放射性物質によって汚染された廃棄物の処理・処分に関する研究コラム4

- 放射性物質の環境中での動きコラム5

- 環境中の放射性物質の動きと影響に関する研究コラム6

- 福島県にできる環境創造センターと国立環境研究所福島支部コラム7

- 放射性物質による環境汚染からの回復研究Summary

- 環境回復研究の現状と国立環境研究所で進める災害環境研究研究をめぐって

- 国立環境研究所の災害環境研究(環境回復研究)のあゆみ

- これまでに公開した災害環境研究(環境回復研究)関連の文書

- PDFファイル環境儀 NO.58 [9.5MB]