2012年4月30日

研究者に聞く!!

Interview

白石不二雄

環境リスク研究センター 曝露計測研究室 室長

環境リスク研究センター 曝露計測研究室 室長

培養細胞や微生物を用いた in vitro バイオアッセイは、化学物質の毒性を評価するために幅広く利用されています。この試験法には安価で迅速に測定を行えるという特長がありますが、測定する化学物質に応じて、効果的な試験法を開発する必要があります。国立環境研究所で行われてきた様々な in vitro バイオアッセイの開発について、環境リスク研究センター曝露計測研究室室長の白石不二雄さんにうかがいました。

様々な環境汚染を in vitro バイオアッセイを用いて評価する

1: ガス状光化学反応生成物の培養細胞への曝露方法の開発

-

Q: 国立環境研究所で開発した in vitro(インビトロ) バイオアッセイについて、時系列でお話しください。白石:一番目は、ガス状大気汚染物質の毒性を培養細胞で評価するための試験系の開発でした。国立公害研究所に入所(1976年)したとき、その当時は大気汚染がひどくて、光化学スモッグも問題となっていました。光化学スモッグはガス状なものですから、これまでの in vitro バイオアッセイ手法では試験が困難であろうということで、ほとんど試験されてなかったのですが、とにかく培養細胞を用いて光化学スモッグの毒性を調べてみろということで、取り組みました。

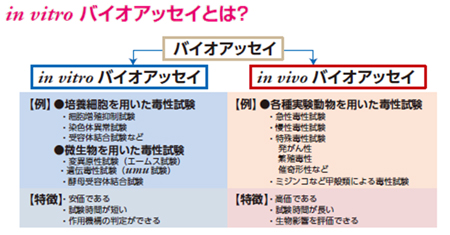

図1 バイオアッセイの分類と特徴

バイオアッセイは、日本語で「生物検定法」あるいは「生物評価法」と訳されています。 in vitro とは試験管内を意味し、主に培養細胞や微生物を用いた毒性試験を in vitro バイオアッセイと定義しています。 in vitro バイオアッセイは、 in vivo(インビボ) バイオアッセイに比べて安価で、試験にかかる時間は短く、例えばDNA損傷など遺伝毒性や受容体との結合活性などの作用機構を簡便に調べられる利点があります。

-

Q: ガス状のものを in vitro で毒性を調べるのは、むずかしかったのではないですか。白石:国立公害研究所の大気環境部という部署では大気汚染物質の計測や光化学スモッグの生成メカニズムの研究などをしておりましたが、光化学スモッグは生物に対して毒性があるのか、評価したいということで所内プロジェクト研究として行うことになりました。当時は、ガス状大気汚染物質のNO2やオゾン(O3)などの健康影響が問題になっていまして、そういうものと比べて光化学スモッグはどのような毒性を示すのか、ということで in vitro の試験法の開発を始めました。ガス状大気汚染物質の毒性についてはNO2などを用いて、いろんな手法の in vitro のガス曝露試験法が開発されていました。それらを真似てやるんですけれども、どれも眉つば物なんですね。それまでに報告されている試験法を検証しつつ、新たに自分で開発していったということで、ようやく光化学スモッグの毒性を評価できる試験系を開発しました。当時、光化学スモッグシミュレートガス(光化学スモッグを模倣した光化学反応生成ガス)を作成するチャンバーも高性能な装置であり、最先端の手法で詳細に測定された光化学反応生成物を曝露できたということで、他の研究機関では真似のできない試験システムが構築できました。

-

Q: 細胞の種類を選ぶとか、培養の方法を考えるとか、曝露の方法を考えるとか、いろいろな工夫があったと思います。どのあたりがポイントだったのでしょうか。白石:曝露の方法ですね。培養細胞というのは、もともとは液体培地の中で乾燥させないように培養するというのが常識なのですが、それにわざわざガスを曝露しろというのですから、非常に矛盾した発想なんです。一番先に考えるのは、培地にガスをバブリングして溶かして曝露すればいいじゃないかと。ところが、その方法で行いますと、光化学スモッグなどの不安定なガスは、反応性が高いので培地にバブリングすると培地の成分と反応してしまう。安定化してしまうとガス状物質本来の毒性が評価できない。では、どうしたらいいかということで、ガラス製の4面がフラットの細胞培養用の角瓶があるんですが、細胞を1面で培養しますと付着して単層に増殖します。培養角瓶をゆっくりと回転させると培地に浸されていた細胞は、だんだんと液面から上がってきますよね。同時にその瓶の中にNO2とか光化学スモッグシミュレートガスとかを流しておけば、液面からむき出しになった細胞はガスと接触します。

-

Q: その場合、培養瓶の上半分は水がないわけですね。白石:そうです。少量の培地がそのまま下にあります。

-

Q: 細胞層が上がってくるからその間に曝露させるというわけですね。白石:そうです。そうやって4分間に1回転するようにしますと、1分間は液体の中に入っていますけれども、残り3分間は液面から出てきますので、その間にガスに曝露する。つまりガスを細胞の表面に近づけることで、反応性の高いガスはより影響が検出できるということになります。当然、対照にはきれいな空気を流して比較しながら試験しました。培養瓶を回転させながらガスを接触させる曝露方法ですと、安定したデータが得られるようになりました。再現性の高いガス曝露試験法を確立したということです。

-

Q: そうなんですか。この方法は今でも使われているのですか。白石:このガス曝露方法を用いたシステムは、神奈川県秦野市にあります日本バイオアッセイ研究センターで国や民間の受託試験に用いられています。

-

Q: どのような用途に使われていますか。白石:例えば、いろいろな工業分野で開発されたガス製品に毒性があるのかどうかを調べるために、まず、培養細胞へのガス曝露試験を行って簡便に一次スクリーニングを行うことができます。

図2 ガス回転曝露装置(左)と低沸点化合物曝露法(密栓回転曝露装置(右)(図は日本バイオアッセイ研究センターのホームページから引用))

培養細胞の毒性試験においては、通常化学物質は細胞の培養液に溶解または懸濁して培養細胞に処理しますが、ガス状或いは揮発性の化学物質は、その方法では細胞との接触ができません。そこで気層にある化学物質を培養瓶に貼り付いている細胞に接触させやすくし、かつ細胞の培養が可能なガス曝露法(ガス回転曝露装置)及び低沸点化合物曝露法(密栓回転曝露装置)を開発しました。ガス回転曝露装置(写真左)と密栓回転曝露装置(写真右)では、培養瓶が装置内で回転し、気層及び培養液中の化学物質を交互に細胞に接触させる仕組みになっています。

2:大気粒子状物質の培養細胞への粒子曝露による毒性検出法の構築

-

白石: 1980年代後半になりますと、社会問題となっていた大気汚染としてディーゼル排ガス粒子やアスベストがありますが、地方で問題になっていたのが桜島の火山灰やアスファルト粉じんなどでした。桜島の火山灰については、私が鹿児島出身ということもあり、鹿児島県から火山灰の毒性を評価する試験を頼まれました。

-

Q:確かに地元の方々は心配だったでしょうね。白石:桜島の火山灰については健康に影響があるのかどうかについては、以前から動物曝露実験等が行われていましたが、発がんへの関与は見いだせないわけです。弱い発がん作用ですと1~2年程度の動物曝露実験では発がん性を見いだすには曝露期間は短いですよね。それで発がん性が見いだされなかったとしても本当に安全なのかというと不安があったんです。そこで火山灰の粒子が生体に取り込まれた場合、発がんに関与する遺伝毒性(DNAの損傷)を引き起こすのかどうかということを確かめればいいわけです。一般的な in vitro 試験法は、直径10μm以下の小さい粒子を培地に浮遊させて細胞に曝露すればよいのですが、粒子は溶けませんので曝露しただけでは細胞への影響を調べることはできません。

-

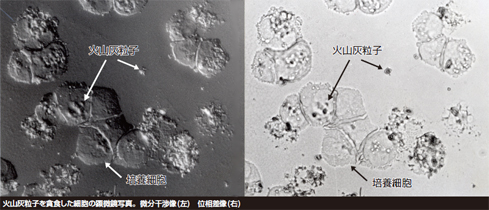

Q:それではどうすればいいのでしょう。白石:そこで、チャイニーズ・ハムスター由来の細胞株に注目しました。その細胞は粒子状物質を食べる性質があるんです。貪食作用(ファゴサイトーシス)といいますけれども、火山灰粒子やアスベスト粒子を食べさせたら食べるのではないかと。案の定、食べてくれたんです。アスベストは発がん性があるということが言われておりましたが、どういうメカニズムでがんを引き起こすかは解明されていなかったのですがアスベストを小さくすりつぶして粒子状にした状態で細胞に曝露しましたら、細胞は死んでいくんですよ。これはアスベストが細胞に貪食されて、細胞内に入ることで毒性を示していると。アスベストから溶け出すような毒性物質は何もないんです。アスベストが細胞内の核に接触すると、アスベスト表面のイオンが近くのDNAと反応してダメージを与えるのではと推測しました。チャイニーズ・ハムスター由来の培養細胞を用いた試験法で、アスベスト粒子を曝露すると貪食され、遺伝毒性があることを見いだしました。アスベストを陽性対照として、長崎の普賢岳の火山灰や桜島の火山灰の数種類について試験しましたら、アスベストと同じ量の曝露では毒性も遺伝毒性も示さないということがわかりました。アスベスト粒子の10倍以上の大量の曝露では細胞表面を覆う接触阻害による毒性は検知されますが。

-

Q:粒子をある程度細かくして細胞が食べられるぐらいのサイズにしてあげれば、いろいろな物質を調べることができますね。白石:われわれが呼吸しますと肺の中まで到達できる粒子の大きさは、だいたい直径10μm以下だと言われています。貪食できる培養細胞株を使えばアスベスト粒子のように毒性を試験することができます。

3:ハロン代替物質など揮発性、難溶性物質の培養細胞による毒性検出法の構築

-

白石:3番目に取り組みました試験法は、代替ハロンの毒性評価でした。フロンやハロンなどはオゾン層を破壊することが問題になりまして、代替フロンや代替ハロンを作る必要がありました。ハロンは化学系消火剤ですが、火災予防の観点から航空機や美術館などの室内空気に数パーセント混合することで使用されてもいました。当時、共同研究を行っていた通産省の名古屋工業技術研究所の研究者の方々がいろんな代替ハロン候補物質を合成したのですが、それらの毒性を調べる必要がありました。

-

Q:確かにそうですね、毒性を調べないといけないですね。白石:最初から多数の代替ハロン候補物質の毒性を実験動物で調べることはできませんので、一次スクリーニングできる in vitro の試験法はないかということで、毒性試験法の開発を行いました。最初にお話ししたガス状光化学反応生成物やNO2というのは不安定で非常に反応性が高く、曝露時間が短くても濃度が低くても細胞毒性が強いのですが、ハロンや毒性試験する代替ハロン候補物質というのは、水に溶けにくく反応性が極めて低いために毒性が弱いことが予想されます。そういうものを最初のガス曝露方法で行っても毒性は検出できないです。

-

Q:それでは、どのような方法をとったのですか。白石:代替ハロン候補物質などの毒性を調べる in vitro 試験法は、遺伝毒性を指標に調べればいいわけで、培養角瓶の細胞を培地といっしょに回転させるのは同じ方式ですが、試験ガスを閉じ込めて、24時間回します。回転しながら培養しますと、溶けにくい試験ガスも培地の中にわずかずつですが溶け込みます。溶けたガス成分は細胞にジワジワと曝露されることになり、遺伝毒性のあるものは検出できます。それで数パーセントという比較的高い曝露濃度でも遺伝毒性が検出されれば、その候補物質は代替ハロンとしては不的確だろうという発想です。培養角瓶の中に試験ガスを閉じ込めて培養しながら24時間以上、回転できる装置を作り、揮発性ではあるが難溶性の物質を培養細胞で試験できる方法を開発したわけです。この方法も日本バイオアッセイ研究センターで改良され、受託試験に用いられています。

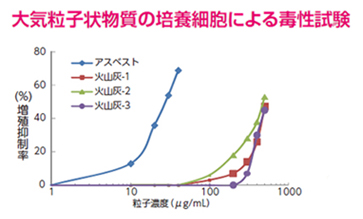

図3 火山灰粒子とアスベスト粒子のチャイニーズ・ハムスター培養細胞に及ぼす細胞増殖抑制作用

ふるいにかけた火山灰粒子や粉砕したアスベスト粒子をチャイニーズ・ハムスター由来の培養細胞に曝露しますと、粒子は細胞に貪食され、細胞増殖抑制作用を示します。異なる3種類の桜島の火山灰粒子は、200μg/mLから500μg/mLの4段階の24時間の曝露で濃度に依存した増殖抑制作用が見られます。一方、アスベスト粒子(クリソタイル)は、火山灰粒子の10分の1量にあたる低濃度で強い増殖抑制作用が見られます。粒子状物質の細胞毒性は細胞に貪食させることにより調べることができます。

4:アオコ毒など高分子化合物の培養細胞を用いた毒性評価法の構築

-

白石:アオコ毒の主な原因物質はミクロシスチンという、分子量としては1000前後の比較的大きな高分子化合物です。当時、私が所属していました化学環境部環境毒性研究室の彼谷邦光室長(現;筑波大)がそういうアオコ毒を研究していたのですが、いろいろなアオコからアオコ毒らしい物質を抽出して生成し、マウスのお腹に注射して毒性の有無を判定していました。マウスでの毒性試験の代わりに培養細胞で判定はできないものかと相談されましたが、アオコ毒は継代培養細胞株では細胞内に取り込まれないために毒性が調べられなかったのです。そこで考えましたのは、強引にでも何とかしてアオコ毒を細胞の中に入れればいいじゃないかと。これは彼谷室長のアイデアなのですが、遺伝子やDNAなどの高分子を細胞の中に入れる「エレクトロポレーション」を使ってみようと。強い電気ショックを与えますと、細胞膜がパッと瞬時に開き、開いた瞬間に周りの高分子の化合物を培地とともに細胞内に入れるという仕組みです。エレクトロポレーション法を使うと、マウスで毒性を示したアオコ毒は細胞毒性を示したわけです。

-

Q:これを使えば、毒性がどのぐらい強いかも評価はできるのですか。白石:いろいろな有毒アオコについて培養細胞での細胞毒性を試験し、マウスなど動物実験との致死毒性の相関性を解析するしかないのですが、当時は培養細胞での試験法の開発を目的としていましたので、そこまでは突っ込んで行ないませんでした。

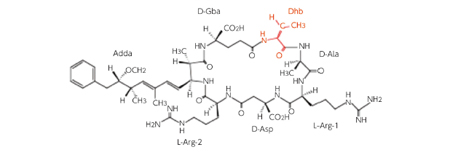

図4 アオコ毒(Dhb-ミクロシスチン-RR)の構造式(分子量;1,023)

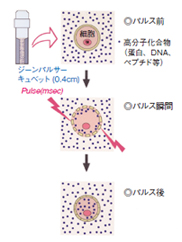

アオコ毒などのような高分子化合物は、培養細胞に曝露しても細胞内に取り込まれないために、毒性を試験することは不可能でした。右の模式図のように、キュベット(容器)に培養細胞(浮遊細胞株HL60)と高分子化合物を混合したものを入れ、電気パルスを加えると細胞膜は瞬間的に開き、高分子化合物が細胞内に入ります。細胞を別の培養器に移し、24時間培養後の細胞増殖抑制率を調べて毒性を評価します。上の図はこの試験法で強い細胞毒性が確認されたアオコ毒のDhb-ミクロシスチン-RR(分子量;1,023)の構造式です。

図5 培養細胞へのエレクトロポレーション法による高分子化合物の導入メカニズム

5: 環境ホルモン作用の酵母を用いた迅速、簡便な試験法の構築

-

Q:酵母を用いた試験もありましたね。白石:環境庁(現;環境省)は、98年に、環境ホルモンに関する、いわゆる「環境ホルモン戦略計画SPEED‘ 98」を策定しましたけれども、ほぼ同じ頃、国立環境研究所でも環境ホルモン研究がスタートしまして、何らかの形で環境ホルモン研究に取り組みたいと思っていました。

-

Q:なぜ酵母に目を付けられたのですか。白石:酵母は培養細胞に比べて取り扱いが容易で細胞毒性に強いという利点があります。そのころ広く利用されていた培養細胞の試験法は結果を得るまで4日間ぐらいはかかる方法だったですね。しかも環境試料の試験では雑菌が混入する心配がありますので試料を濾過滅菌する必要があるのです。当時、大阪大学の西川淳一先生(現;武庫川女子大学)らが受容体遺伝子を組み込んだ酵母株を開発されており、その酵母試験法はホルモン様物質と酵母とを混ぜてわずか4時間の反応時間でホルモン活性を高感度に測定できるすぐれたものでした。

-

Q:そのような方法は以前からあったのですか。白石:西川先生らは、エストロゲン受容体以外にもいろんなホルモン受容体を組み込んだ種類の酵母株を開発されており、今後いろいろな環境ホルモン作用を検出するのに役立つのではと思いまして、開発された酵母株を譲渡していただきました。西川先生らは受容体を導入した酵母株を開発するのが目的でしたので、当時、用いていた試験法の操作は非常に煩雑な方法で、そのままですと、とても1日に多数の試料を試験することはできませんでした。私たちは環境研究に適用できる試験法として、1日に100検体ぐらいは試験できて、なおかつ再現性のある高感度の試験法を開発・構築しようと考えたわけです。

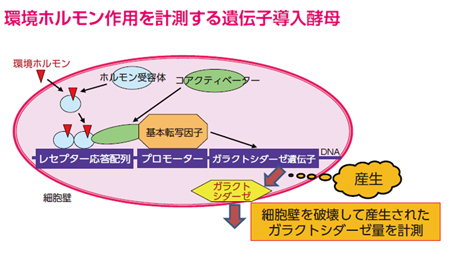

図6 環境ホルモンを計測するための遺伝子導入酵母の模式図

環境ホルモンを計測するために西川淳一博士らが開発したレポータージーンアッセイ用酵母の模式図です。酵母ツーハイブリッド法という遺伝子導入法でホルモン受容体とコアクチベーターの2種類のタンパク質を同時に入れることで高感度にかつ迅速にホルモンと受容体との結合活性を計測することができます。受容体結合によりレポーター遺伝子で産生されたガラクトシダーゼ量を計測して受容体結合活性値とします。

-

Q:酵母にある特定の受容体遺伝子を入れて、該当する物質があるかどうか調べるわけですね。白石:レポータージーンアッセイと言いますが、受容体が酵母や細胞の中にあり、そこに環境ホルモンが結合すると、遺伝子情報としてシグナルを出し、レポータージーン(伝達遺伝子)である種のタンパクを作らせ、そのタンパク量を測定する試験法です。酵母の試験系の場合、レポータージーンでガラクトシダーゼというタンパクができてきます。ところが、酵母には細胞壁があるので、溶解酵素で細胞壁を破壊してガラクトシダーゼを酵母から出す操作を行ってから、ガラクトシダーゼを測ります。ガラクトシダーゼは化学発光法で測ることができ、測定試薬はキットとして市販されています。そのシステムを使って測れば、ガラクトシダーゼ量を測るのに通常の比色法に比べて1,000倍ぐらい感度がいいんですね。私たちは細胞壁の破壊と化学発光の反応を同時に行い、なおかつ、煩雑だった操作を96ウェルプレート上だけで行うことで、迅速で簡便な試験システムを立ち上げました。また、機械化することでさらに簡便化できました。西川先生らが開発したいろいろな受容体を導入した酵母株について試験できるようにしました。

-

Q:なるほど。そういう受容体をいろいろ酵母に入れていけば、様々な化学物質を測ることができるわけですね。白石:そうですね、核内受容体は50種類ぐらい知られておりまして、西川先生らが酵母に導入した受容体は10種類ぐらいで、現在、その中でわれわれが試験として使えるのは5、6種類です。構築しました酵母アッセイを使いまして、数百種類の化学物質について様々なホルモン活性をスクリーニング(選別)したり、水環境、大気環境、土壌環境中の環境ホルモンの環境モニタリングを行っています。

-

Q:最後に伺いたいのですが、大学の時にも培養細胞を使った研究をされていたのですか。白石:いいえ。私は獣医学科の微生物の部屋で、病原性細菌を取り扱う研究をしていました。

-

Q:それではどうして。白石:上司に「細菌培養ができるのなら無菌操作ができるよね。同じ無菌操作だから培養細胞を使って光化学スモッグの毒性試験をやりなさい」と言われたという極めて簡単な理由からです。細胞を培養する技術の習得から始めたのですが、ただ逆に言えば、培養細胞にガスを曝露するという、細胞培養技術の固定概念を捨ててできたという意味では、まさに経験がなかったから発想できたのかもしれないと思っています。私の場合は、研究生活のほとんどは社会的に問題になっている環境汚染の毒性をどうやって調べるかということで研究テーマを見つけ、in vitro の毒性試験法の開発だったり構築だったりしたんですけれども、若手の研究者にはいろいろな社会的事象から研究テーマをみつけて積極的に飛び込んでいってもらいたいです。

-

Q:ありがとうございました。

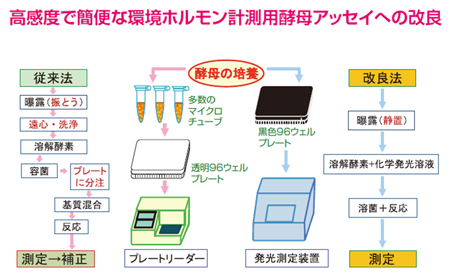

図7 酵母ツーハイブリッド・アッセイ法の従来法と改良法の操作比較

西川博士らは、ホルモン受容体結合活性を短時間に計測できる酵母ツーハイブリッド・アッセイ法を開発しましたが、その試験法(従来法)は、多数のマイクロチューブによる培養や、遠心・洗浄、プレートへの分注など操作が煩雑で、1日に数検体のアッセイしかできませんでした。私たちは、96ウェルプレートで培養と反応を行い、化学発光法による改良法を構築しました。「改良法」の導入で化学物質や環境試料を1日に100検体近くアッセイすることが可能となりました。