スギ林とスギ花粉

ネットワーク

新田 裕史

近頃,春先になるとたくさんの人が鼻や眼のアレルギー症状を訴えている。マスコミではスギ花粉飛散予報を出すようになり,スギ花粉症の人々には憂うつな季節となっている。この花粉症の発症に大気汚染が関与している可能性が指摘されており,平成4年度から研究を開始している。調査は茨城県内と東京周辺の数カ所で実施している。茨城県のスギ・ヒノキ林の総面積は約6万haであり,これは総面積の1割に達している。また,スギ林を形成していなくても,いたるところにスギの孤立木がみられる。これらの木は概して日当たりが良く,雄花が成育しやすく,花粉発生量がスギ林内にある木よりも数十倍も多いといわれている。また,スギ花粉は数十kmの距離を飛ぶと考えられており,大気中スギ花粉量と発生源との関係は単純ではない。

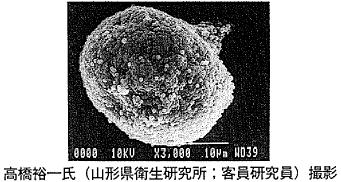

スギの雄花から放出された花粉は空中を飛散し,我々の眼や鼻に達する。スギ花粉は直径30μmでパピラと呼ばれる突起を持つのが特徴である(写真)。また,表面にはUbish bodyと呼ばれる小さな粒子が散在し,この粒子にも抗原性が認められている。スギ花粉飛散数を計測する通常の方法はダーラム型花粉捕集器で,これはワセリンを塗布したスライドガラスを一定時間水平に放置した後,染色して光学顕微鏡下で計数するものである。バーカード捕集器は一定流量の空気を吸引し,回転ドラム上のテープに捕集する。スギ花粉個数を測定する方法とは別に,スギ花粉に含まれるアレルゲン(Cry j I)を直接定量する方法も開発されている。フィルター上に捕集した粒子状物質からアレルゲンタンパク質を抽出・測定するもので,SPM(浮遊粒子状物質)と同時に測定できる可能性がある。

大気汚染のモニタリングネットワークに比べてスギ花粉飛散数の測定点は非常に少なく,測定網の組織化も遅れている。スギ花粉以外の花粉を含めた花粉飛散数のデータベース作りが望まれる。

目次

- 自然生態系保全のために巻頭言

- 地球環境研究の発展に向けて論評

- 熱帯林と砂漠化の研究を開始して論評

- 人工衛星可視域データのグローバルマッピングによる広域海洋環境変動に関する研究プロジェクト研究の紹介

- 土壌・地下水汚染の浄化技術プロジェクト研究の紹介

- 湿地の変化を読む論文紹介

- 自由記述調査法による高層住民の音環境意識 近藤美則・大井 紘・須賀伸介・宮本定明;土木学会論文集, No.458/IV-18,111-120 (1993)論文紹介

- 研究発表会・特別講演会報告その他の報告

- 桜島の噴煙はどこまで届くのだろう研究ノート

- オゾン層観測衛星センサーILAS開発の現状報告研究ノート

- 新刊・近刊紹介

- 主要人事異動

- 編集後記