海洋植物プランクトンの多様性と重金属への感受性の違い

コラム4

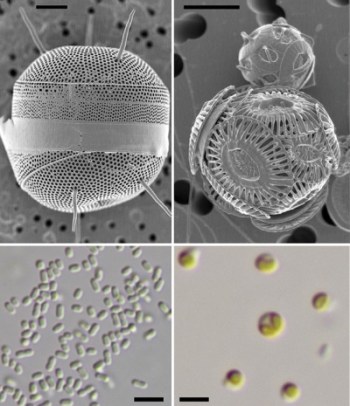

海洋や湖沼にいるプランクトンは肉眼で観察できるものから顕微鏡でなければ見えないものまでを含む様々な浮遊生物の総称です。そのうち、特に光合成を行い水圏の基礎生産を担っているプランクトンを植物プランクトンと呼んでいます。例えば外洋の表層域では、プロクロロコッカスやシネココッカス(図4左下)など、シアノバクテリアに属する微小な植物プランクトンがよく見られます。また、真核生物の植物プランクトンでは、緑藻の仲間であるプラシノ藻(図4右下)、ハプト藻の仲間である円石藻(図4右上)、ガラス質の被殻をもつ珪藻(図4左上)がよく見られます。これらの代表的な植物プランクトンをとってみても分類学的には全く異なるグループで、実はこうしたプランクトンの多様性の実態や生態はよくわかっていません。

海底資源掘削によって採掘される鉱石からは様々な種類の金属イオンが溶出することがわかっています。溶出した重金属の拡散により、外洋環境に生息している多様な植物プランクトンが影響を受ける懸念があります。しかしながら、拡散した重金属が植物プランクトンの群集構成にどのような影響を及ぼすのか、あまりよくわかっていません。国立環境研究所・微生物系統保存施設には4000株近い微細藻類の保存株が維持されています。植物プランクトンの代表的なグループはほぼ網羅されており、その中には海産の保存株も多数含まれています。これらの保存株を利用することで、個々の藻類群に対する重金属の感受性試験を実験室レベルで行うことができます。遅延発光と呼ばれる毒性感受性のパラメータを用いて、海底鉱石の中で特に溶出が顕著な亜鉛、鉛、銅の感受性試験を行った結果、重金属に対する感受性が種ごとに大きく異なることがわかりました。例えば、バイオアッセイの試験株として用いられているシアノビウム (NIES-981)は亜鉛と銅に対して鋭敏に応答します。一方で、エミリアニア(NIES-1310)のようにどの金属にも耐性をもつ種もいました。重金属に対して脆弱である種とそうでない種の存在が示唆されたため、種組成の変化を含めたモニタリングが必要と言えます。

目次

-

うみの見張り番-植物プランクトンを使った海洋開発現場の水質監視環境儀 No.72

うみの見張り番-植物プランクトンを使った海洋開発現場の水質監視環境儀 No.72

-

海底鉱物資源開発と環境保全の調和をめざしてInterview研究者に聞く

海底鉱物資源開発と環境保全の調和をめざしてInterview研究者に聞く

-

海のジパング計画と海洋環境への影響コラム1

海のジパング計画と海洋環境への影響コラム1

-

熱水鉱床鉱物から溶出する重金属についてコラム2

熱水鉱床鉱物から溶出する重金属についてコラム2

-

生態毒性試験(バイオアッセイ)の必要性と役割コラム3

生態毒性試験(バイオアッセイ)の必要性と役割コラム3

-

海底鉱物資源開発における環境影響評価 SIPによる取り組みSummary

海底鉱物資源開発における環境影響評価 SIPによる取り組みSummary

-

海底鉱物資源開発の現状と海洋環境保全に向けた取り組み研究をめぐって

海底鉱物資源開発の現状と海洋環境保全に向けた取り組み研究をめぐって

-

国立環境研究所における 「海洋環境調査、生態毒性試験、藻類の多様性に関する研究」のあゆみ

国立環境研究所における 「海洋環境調査、生態毒性試験、藻類の多様性に関する研究」のあゆみ

-

過去の環境儀から

過去の環境儀から

-

PDFファイル環境儀 NO.72 [6.6MB]

PDFファイル環境儀 NO.72 [6.6MB]

目次

- うみの見張り番-植物プランクトンを使った海洋開発現場の水質監視環境儀 No.72

- 海底鉱物資源開発と環境保全の調和をめざしてInterview研究者に聞く

- 海のジパング計画と海洋環境への影響コラム1

- 熱水鉱床鉱物から溶出する重金属についてコラム2

- 生態毒性試験(バイオアッセイ)の必要性と役割コラム3

- 海底鉱物資源開発における環境影響評価 SIPによる取り組みSummary

- 海底鉱物資源開発の現状と海洋環境保全に向けた取り組み研究をめぐって

- 国立環境研究所における 「海洋環境調査、生態毒性試験、藻類の多様性に関する研究」のあゆみ

- 過去の環境儀から

- PDFファイル環境儀 NO.72 [6.6MB]