2019年4月25日

海のジパング計画と海洋環境への影響

コラム1

長い鉱山採掘の歴史を持つ日本では、陸上の資源はすでに枯渇しています。しかし、日本周辺の海底には、陸上と同じ規模か、それ以上の豊かな金属資源が存在すると考えられています。そのひとつの例が海底熱水鉱床です。海底熱水鉱床は、海底から金属成分に富む熱水(300℃以上)が噴出するところで見つかっています。噴出した熱水が冷やされて、銅・亜鉛・鉛・金・銀の鉱石が沈殿することでできた鉱床です。その他にもマンガン団塊、レアアース泥といった様々な海底鉱物資源が日本周辺に豊富に存在することが分かっています。2014年から始まった内閣府SIP「次世代海洋資源調査技術 海のジパング計画」では、鉱床の実態と成因を明らかにしつつ、効率良く探査を行うシステムを開発するとともに将来の開発を見越して、環境や生態系への影響を評価する技術の開発に取り組んできました。

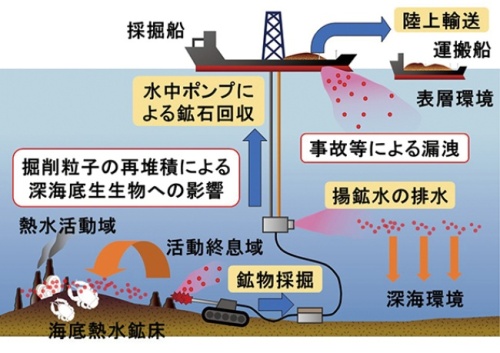

海底鉱物資源開発が引き起こす環境影響としては、(1)掘削による深海の底生生物への直接的な影響、(2)掘削活動に伴う懸濁粒子の拡散と再堆積による深海の底生生物への影響、(3)水中ポンプで鉱石を船上に回収する際の排水やそれに含まれる懸濁粒子による海洋生物への影響、(4)事故などによる鉱石などの漏洩などが考えられます。海底熱水鉱床には銅、鉛、ヒ素、水銀などの様々な重金属が含まれています。重金属がもしも高濃度に海水中に溶出すると、海洋生物に直接的なダメージを与えるかもしれませんし、食物連鎖を経て生物濃縮することで高次栄養段階の生物へも影響するのではないかと懸念されています。このように海底鉱物資源開発の環境影響は、深海底付近に留まらずに、表層から深海底までの広い範囲で起きる可能性があります。

図1 海底鉱物資源(海底熱水鉱床)の開発に伴って生じる様々な環境影響

熱水活動域の希少な生態系への直接的な影響だけでなく、掘削粒子などの様々な懸濁物が発生して、海底に堆積したり、事故などで鉱石や掘削粒子が漏洩して、海水中に重金属等が溶出したりすることによる環境影響などが懸念されています。

目次

-

うみの見張り番-植物プランクトンを使った海洋開発現場の水質監視環境儀 No.72

うみの見張り番-植物プランクトンを使った海洋開発現場の水質監視環境儀 No.72

-

海底鉱物資源開発と環境保全の調和をめざしてInterview研究者に聞く

海底鉱物資源開発と環境保全の調和をめざしてInterview研究者に聞く

-

熱水鉱床鉱物から溶出する重金属についてコラム2

熱水鉱床鉱物から溶出する重金属についてコラム2

-

生態毒性試験(バイオアッセイ)の必要性と役割コラム3

生態毒性試験(バイオアッセイ)の必要性と役割コラム3

-

海洋植物プランクトンの多様性と重金属への感受性の違いコラム4

海洋植物プランクトンの多様性と重金属への感受性の違いコラム4

-

海底鉱物資源開発における環境影響評価 SIPによる取り組みSummary

海底鉱物資源開発における環境影響評価 SIPによる取り組みSummary

-

海底鉱物資源開発の現状と海洋環境保全に向けた取り組み研究をめぐって

海底鉱物資源開発の現状と海洋環境保全に向けた取り組み研究をめぐって

-

国立環境研究所における 「海洋環境調査、生態毒性試験、藻類の多様性に関する研究」のあゆみ

国立環境研究所における 「海洋環境調査、生態毒性試験、藻類の多様性に関する研究」のあゆみ

-

過去の環境儀から

過去の環境儀から

-

PDFファイル環境儀 NO.72 [6.6MB]

PDFファイル環境儀 NO.72 [6.6MB]

目次

- うみの見張り番-植物プランクトンを使った海洋開発現場の水質監視環境儀 No.72

- 海底鉱物資源開発と環境保全の調和をめざしてInterview研究者に聞く

- 熱水鉱床鉱物から溶出する重金属についてコラム2

- 生態毒性試験(バイオアッセイ)の必要性と役割コラム3

- 海洋植物プランクトンの多様性と重金属への感受性の違いコラム4

- 海底鉱物資源開発における環境影響評価 SIPによる取り組みSummary

- 海底鉱物資源開発の現状と海洋環境保全に向けた取り組み研究をめぐって

- 国立環境研究所における 「海洋環境調査、生態毒性試験、藻類の多様性に関する研究」のあゆみ

- 過去の環境儀から

- PDFファイル環境儀 NO.72 [6.6MB]

関連新着情報

表示する記事はありません

関連研究報告書

表示する記事はありません