2019年4月25日

熱水鉱床鉱物から溶出する重金属について

コラム2

熱水鉱石中の金属元素の大部分は硫黄と結びついた硫化鉱物として存在しています。この硫化鉱物は、酸素と水に接すると金属イオンと酸を生成(酸化溶解)するため、水環境中において金属汚染の発生源となります。古くは、足尾銅山や神岡鉱山などの鉱廃水が例として挙げられるでしょう。海底熱水鉱床開発においても、採掘した鉱石と海水が接触することで硫化鉱物の表面が酸化溶解し、金属が溶出する可能性があります。海底熱水鉱床開発に伴う溶出金属の環境影響評価や汚染防止技術の開発を進めるためには、その基礎となる熱水鉱石からの金属の溶出特性を把握する必要があります。

私たちは、X線分析や質量分析を駆使して、海底から採取した様々な熱水鉱石からの金属の溶出特性を調べてきました。溶出する金属元素の種類や溶出量は鉱石の化学組成や各金属元素の海水中の溶解度のほか、鉱石を構成する鉱物種の組み合わせの違いによっても大きく変化することがわかりました。特に溶出しやすい元素として亜鉛と鉛が挙げられるほか、沖縄海域で採取された熱水鉱石の中にはヒ素が高濃度で溶出するものもありました。

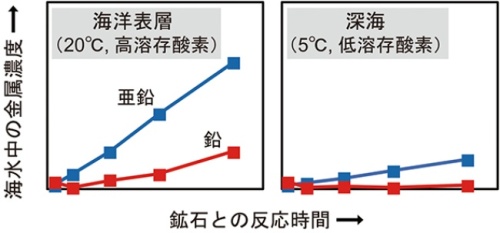

2016年に沖縄海域で実施した「ちきゅう」航海では、採取直後の鉱石コアを使用して船上溶出実験を行い、実際の採掘工程に近い条件での溶出特性を調べました。その結果、全ての鉱石から亜鉛と鉛が溶出し、温度と溶存酸素濃度が高い場合に溶出速度が最大になることがわかりました(図2)。このことから、鉱石を温度の低い深海(5℃程度)から温暖な表層環境(20~25℃程度)に引き揚げてくる際に鉱石から海水への金属の溶出が進む可能性があると考えられます。そのため、鉱石と一緒に回収した海水中の金属濃度モニタリングやその適切な管理、処理方法について検討することが重要となります。

図2 「ちきゅう」航海で実施した船上溶出実験の結果

深海条件(5℃,低溶存酸素)よりも海洋表層条件(20℃,高溶存酸素)で亜鉛(青)と鉛(赤)の溶出が進みます。

目次

-

うみの見張り番-植物プランクトンを使った海洋開発現場の水質監視環境儀 No.72

うみの見張り番-植物プランクトンを使った海洋開発現場の水質監視環境儀 No.72

-

海底鉱物資源開発と環境保全の調和をめざしてInterview研究者に聞く

海底鉱物資源開発と環境保全の調和をめざしてInterview研究者に聞く

-

海のジパング計画と海洋環境への影響コラム1

海のジパング計画と海洋環境への影響コラム1

-

生態毒性試験(バイオアッセイ)の必要性と役割コラム3

生態毒性試験(バイオアッセイ)の必要性と役割コラム3

-

海洋植物プランクトンの多様性と重金属への感受性の違いコラム4

海洋植物プランクトンの多様性と重金属への感受性の違いコラム4

-

海底鉱物資源開発における環境影響評価 SIPによる取り組みSummary

海底鉱物資源開発における環境影響評価 SIPによる取り組みSummary

-

海底鉱物資源開発の現状と海洋環境保全に向けた取り組み研究をめぐって

海底鉱物資源開発の現状と海洋環境保全に向けた取り組み研究をめぐって

-

国立環境研究所における 「海洋環境調査、生態毒性試験、藻類の多様性に関する研究」のあゆみ

国立環境研究所における 「海洋環境調査、生態毒性試験、藻類の多様性に関する研究」のあゆみ

-

過去の環境儀から

過去の環境儀から

-

PDFファイル環境儀 NO.72 [6.6MB]

PDFファイル環境儀 NO.72 [6.6MB]

目次

- うみの見張り番-植物プランクトンを使った海洋開発現場の水質監視環境儀 No.72

- 海底鉱物資源開発と環境保全の調和をめざしてInterview研究者に聞く

- 海のジパング計画と海洋環境への影響コラム1

- 生態毒性試験(バイオアッセイ)の必要性と役割コラム3

- 海洋植物プランクトンの多様性と重金属への感受性の違いコラム4

- 海底鉱物資源開発における環境影響評価 SIPによる取り組みSummary

- 海底鉱物資源開発の現状と海洋環境保全に向けた取り組み研究をめぐって

- 国立環境研究所における 「海洋環境調査、生態毒性試験、藻類の多様性に関する研究」のあゆみ

- 過去の環境儀から

- PDFファイル環境儀 NO.72 [6.6MB]

関連新着情報

関連記事

表示する記事はありません