大気汚染予測システムVENUS

コラム4

国立環境研究所では大気汚染予測システムVENUS(Visual atmospheric ENvironment Utility System、図8)を開発し、改良を続けています。国立環境研究所のスカラー計算機システムを用いて毎晩計算を行い、毎朝7時に当日および翌日以降のPM2.5および光化学オキシダントの地上付近での濃度の計算結果を発信しています。

2004年に、当時研究用に用いていた気象モデルRAMS(Regional Atmospheric Modeling System)と大気質モデルCMAQ(Community Multiscale Air Qualitymodeling system)の計算自動化に取り組み始めました。国立環境研究所が主体となり、複数の地方環境研究所や電力中央研究所との共同研究も行いつつ開発を進め、2008年にインターネット上で一般公開されました。その後も修正や改良を続けており、2014年度からは環境省の予算により、気象モデルを最新のWRF(The Weather Research & Forecasting model)に切り替え、入力データを新しいものに更新しました。

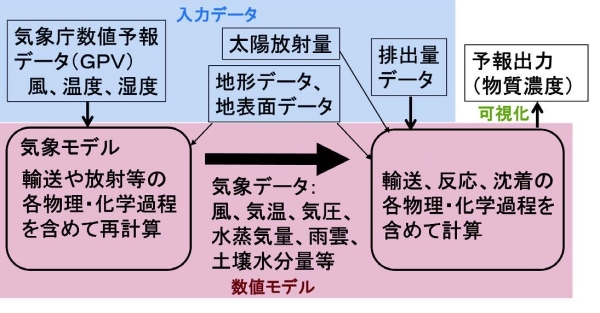

予測計算をするためには、まず前日の夕方に気象庁の数値天気予報データ(GPVデータ)を取得します。それを入力データとして気象データの細かな空間分布や時間変化を取得し、また、雨や雲関係の予報では配信されない必要変数を得るために気象モデルで気象データを再計算します。続いて、大気汚染物質およびその原因物質の発生量を併せて入力データとして用い、大気質モデルにより大気汚染物質濃度の予測計算を行います。VENUSの中ではPM2.5と光化学オキシダントだけでなく、関連する様々な大気汚染物質の計算が行われています(図9)。大気質モデルによる計算が終わると、可視化のための作図などを行い、当日7時までに情報を更新します。

目次

-

PM2.5の観測とシミュレーション~天気予報のように信頼できる予測を目指して~環境儀 No.64

PM2.5の観測とシミュレーション~天気予報のように信頼できる予測を目指して~環境儀 No.64

-

精度の高い微小粒子状物質(PM2.5)の濃度予測モデルを目指してInterview研究者に聞く

精度の高い微小粒子状物質(PM2.5)の濃度予測モデルを目指してInterview研究者に聞く

-

大気汚染予測の仕組みと改良点コラム1

大気汚染予測の仕組みと改良点コラム1

-

最近のPM2.5の状況(環境基準と暫定的指針値)コラム2

最近のPM2.5の状況(環境基準と暫定的指針値)コラム2

-

注意喚起の仕組みと判断方法についてコラム3

注意喚起の仕組みと判断方法についてコラム3

-

PM2.5の動態把握に関する研究からSummary

PM2.5の動態把握に関する研究からSummary

-

PM2.5の観測および数値シミュレーションに関する動向研究をめぐって

PM2.5の観測および数値シミュレーションに関する動向研究をめぐって

-

国立環境研究所における「PM2.5の動態把握およびシミュレーションに関する研究」のあゆみ

国立環境研究所における「PM2.5の動態把握およびシミュレーションに関する研究」のあゆみ

-

過去の環境儀から

過去の環境儀から

-

PDFファイル環境儀 NO.64 [5.7MB]

PDFファイル環境儀 NO.64 [5.7MB]

目次

- PM2.5の観測とシミュレーション~天気予報のように信頼できる予測を目指して~環境儀 No.64

- 精度の高い微小粒子状物質(PM2.5)の濃度予測モデルを目指してInterview研究者に聞く

- 大気汚染予測の仕組みと改良点コラム1

- 最近のPM2.5の状況(環境基準と暫定的指針値)コラム2

- 注意喚起の仕組みと判断方法についてコラム3

- PM2.5の動態把握に関する研究からSummary

- PM2.5の観測および数値シミュレーションに関する動向研究をめぐって

- 国立環境研究所における「PM2.5の動態把握およびシミュレーションに関する研究」のあゆみ

- 過去の環境儀から

- PDFファイル環境儀 NO.64 [5.7MB]

.jpg)