PM2.5の動態把握に関する研究から

Summary

今号の研究では、観測を通じてPM2.5の動態把握を行い、また、高濃度現象の理解や数値予測のために数値シミュレーションモデルの開発を続けています。そのうちのいくつかを紹介します。

日本海側を中心とした観測網によるPM2.5の実態解明と発生源寄与の研究

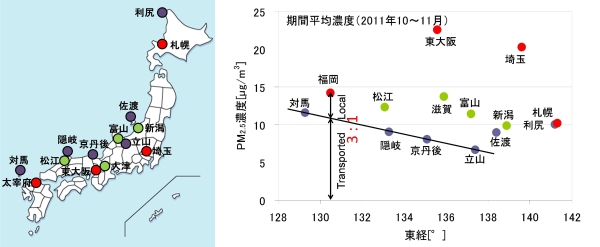

私たちは、PM2.5の常時監視測定網の整備が進む前の2011年度から3年間、PM2.5の全国的な汚染実態を調査しました。全国14地点における連続濃度測定に加え、季節ごとにそれぞれ2週間ずつ計9回の成分サンプリングを行いました。

測定地点は日本海側の離島などの遠隔地とそこから比較的近い近郊地などのペアになるように配置し、越境大気汚染の影響を観測データだけからも読み取れるように試みました(図4)。一例として2011年の10~11月の平均濃度を見ると、対馬から立山にかけて遠隔地における平均濃度が見事に一直線上に位置しています。これほどの直線になったのは偶然かもしれませんが、この直線をこの時期に中部以西の地域における越境汚染の寄与もしくはバックグラウンド的な濃度だと仮定すると、例えば福岡の場合、そこでの濃度と同経度における直線上の濃度の割合から、濃度の約4分の3は越境汚染によるもので約4分の1が局所的な原因によるものだと推定されました。これは非常に直観的かつ定性的な推定ですから、他の方法からも推定を試みました。

同時期の各地点における成分濃度データを用いて、各種発生源がどの程度影響を与えたかを統計的に推定するレセプター解析も行いました。化学質量収支(CMB)法および正値行列因子分解(PMF)法の両者を用いたところ、どちらも上記の濃度観測に基づく推定寄与率に近い結果を得ました。

大陸からの越境輸送の寄与は、その指標となる微量金属の成分濃度比(鉛と亜鉛)が高い期間が存在することからも裏付けられました。

このように観測データを複数の独立する手法で分析することにより、信頼性の高い越境汚染寄与率の推定を行うことができました。

有機エアロゾル二次生成計算手法の改良

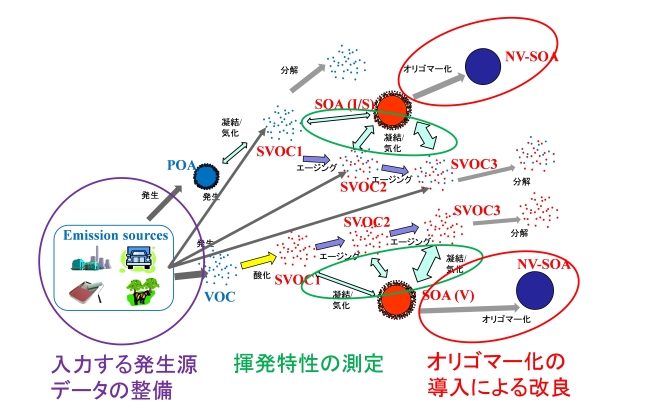

PM2.5の数値シミュレーションでは、PM2.5に含まれる各種成分ごとに濃度を求めています。数値シミュレーション計算結果を観測結果と比較すると、有機エアロゾル(粒子状物質)が観測値に比べて非常に少なく計算される欠点があることがわかっています。以前は、特定のガスと粒子についてその分配を計算する収率モデルと呼ばれるタイプの二次生成の計算手法が一般的でしたが、2006年にVBS(揮発性基底関数)モデルと呼ばれる手法が開発され、これまでは揮発しないとされていた一次粒子の揮発や揮発しにくい有機炭素のエージング(酸化)反応を考慮してより正確に計算できるようになりました。

私たちはこのVBSモデルの検証と改良に取り組みました(図5)。

まずVBSモデルを導入した計算結果と従来手法を用いた計算結果を比較しました。比較の対象とした観測データは前項で説明した全国観測の成分データです。その結果、冬季については大きな違いは見られませんでしたが、春や夏についてはVBSモデルを用いた結果の方が観測値に近いことを確認しました。

また、私たちは室内実験において有機エアロゾル二次生成に係る物質の揮発特性を調べ、VBSモデルで用いられる反応式や反応係数が実験結果と一致するかどうかを調べました。その結果、VBSモデルは実験結果とおおむね一致するものの、これまで考慮されていない反応を導入する重要性が確認でき、それをVBSモデルに導入する改良を行うことにより、有機エアロゾル二次生成計算の精度を改良しました。

PM2.5の環境基準超過をもたらす汚染機構の解明

私たちは2016年度から3年間、全国47の地方環境研究所などと一緒にPM2.5の環境基準超過をもたらす汚染機構を解明すべく共同研究を行っています。PM2.5に関するこのような共同研究は2007年度以降3年ごとに更新・継続しており、現在は通算4期目の共同研究を行っています。

本研究は、6つの研究グループで取り組んでいます。(1)高濃度解析グループではPM2.5濃度が上昇すると予想されるときにサンプリングを行い、得られる成分データを素早く解析して汚染状況を把握します。(2)都市汚染解析グループでは有機エアロゾル成分に着目し、都市部における高濃度現象の解明に取り組みます。(3)輸送汚染解析グループでは、黄砂の到来に付随してPM2.5濃度が上昇するケースに着目し、高時間分解能で成分を測定することによって現象解明を目指しています。(4)閉鎖性海域周辺高濃度解析グループでは、瀬戸内海周辺でPM2.5高濃度が出現しやすい現象に着目し、PM2.5だけでなく関連する各種ガス成分の濃度も詳細に観測することで高濃度要因を探ります。(5)全国データ解析グループでは常時監視測定のデータを詳細に分析することによって環境基準超過の要因や対策の可能性について統計的な手法で研究します。(6)化学輸送モデルグループでは、参加自治体周辺に特化した数値シミュレーションを行うことにより、各地域における詳細な発生源を解析することを目指しています。

今後も地方環境研究所などとの共同研究を通じて、国民の大気環境に対する関心に応えられるように研究に取り組んでいきます。

目次

-

PM2.5の観測とシミュレーション~天気予報のように信頼できる予測を目指して~環境儀 No.64

PM2.5の観測とシミュレーション~天気予報のように信頼できる予測を目指して~環境儀 No.64

-

精度の高い微小粒子状物質(PM2.5)の濃度予測モデルを目指してInterview研究者に聞く

精度の高い微小粒子状物質(PM2.5)の濃度予測モデルを目指してInterview研究者に聞く

-

大気汚染予測の仕組みと改良点コラム1

大気汚染予測の仕組みと改良点コラム1

-

最近のPM2.5の状況(環境基準と暫定的指針値)コラム2

最近のPM2.5の状況(環境基準と暫定的指針値)コラム2

-

注意喚起の仕組みと判断方法についてコラム3

注意喚起の仕組みと判断方法についてコラム3

-

大気汚染予測システムVENUSコラム4

大気汚染予測システムVENUSコラム4

-

PM2.5の観測および数値シミュレーションに関する動向研究をめぐって

PM2.5の観測および数値シミュレーションに関する動向研究をめぐって

-

国立環境研究所における「PM2.5の動態把握およびシミュレーションに関する研究」のあゆみ

国立環境研究所における「PM2.5の動態把握およびシミュレーションに関する研究」のあゆみ

-

過去の環境儀から

過去の環境儀から

-

PDFファイル環境儀 NO.64 [5.7MB]

PDFファイル環境儀 NO.64 [5.7MB]

目次

- PM2.5の観測とシミュレーション~天気予報のように信頼できる予測を目指して~環境儀 No.64

- 精度の高い微小粒子状物質(PM2.5)の濃度予測モデルを目指してInterview研究者に聞く

- 大気汚染予測の仕組みと改良点コラム1

- 最近のPM2.5の状況(環境基準と暫定的指針値)コラム2

- 注意喚起の仕組みと判断方法についてコラム3

- 大気汚染予測システムVENUSコラム4

- PM2.5の観測および数値シミュレーションに関する動向研究をめぐって

- 国立環境研究所における「PM2.5の動態把握およびシミュレーションに関する研究」のあゆみ

- 過去の環境儀から

- PDFファイル環境儀 NO.64 [5.7MB]