最近のPM2.5の状況(環境基準と暫定的指針値)

コラム2

PM2.5の環境基準は2009年に定められました。その翌年から全国の大気環境常時監視測定局にPM2.5の測定機が設置され始め、最近では全国約1000地点でPM2.5の常時監視測定(1時間ごとの重量濃度の自動測定)が行われています。PM2.5の環境基準は各測定局での観測濃度に基づいて2つの条件から判断されます。1つは年平均値が15μg/m3以下であること、もう1つは、1日平均値が35μg/m3以下であることです(*)。

環境基準とは別に、PM2.5の暫定的な指針となる値(以下「暫定指針値」、日平均値70μg/m3)があります。これは、2013年初頭にPM2.5が報道等で大きく取り上げられた事態を受けて、環境省が同年2月に開催したPM2.5専門家会合の報告に基づき、PM2.5の日平均値が暫定指針値を超えると予測される日に各地方公共団体が注意喚起を行うこととなったことによります。

環境基準と暫定指針値の2つの違いですが、環境基準は人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい水準であるのに対し、暫定指針値は現時点までに得られている疫学的知見を考慮して健康影響が出現する可能性が高くなると予測される濃度水準とされています。また、前者は主に長期的な濃度水準による健康影響を、後者は一時的な濃度上昇による健康影響を、それぞれ意識していると言うこともできるでしょう。

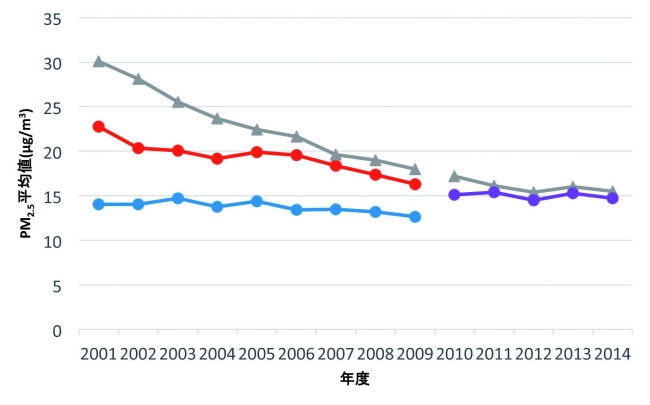

環境基準の達成率は年度によって大きく異なります。これは、気象要因等で短期的に高濃度のPM2.5が観測される頻度が年度毎に大きく変動し、1日平均値の達成率(*)を大きく左右するからです。一方で、図2に示すようにPM2.5の全国平均濃度は2001年から2009年頃まで減少もしくは微減の傾向にありましたが、常時監視が始まった2009年頃からはほぼ横ばいになっています。長期の健康影響を考えた場合、PM2.5の年平均値は依然として低いとは言えず、その問題は続いています。

.jpg)