ダム湖における放射性セシウムの挙動

特集 災害環境研究-被災地の環境回復と創生に向けて-

【環境回復研究プログラム(PG1)-環境汚染研究の紹介】

林 誠二

1. はじめに

東京電力福島第一原子力発電所の事故によって飛散した大量の放射性セシウムは、福島県を中心に、森林を主とする山地上流域に大量に沈着しました。本ニュースでも以前に紹介させていただいたように(国立環境研究所ニュース32巻1号「放射性セシウムは森林域にどのように沈着し、どのように動いているのか」)、森林域からの放射性セシウムの流出は、原発事故に由来する沈着量と比べて非常に少ない(原発事故由来の放射性セシウム総沈着量に対する流出量が、年間当たり0.3%未満である)ことが、これまでの調査から分かってきました。一方、一般に、河川上流域には灌漑や浄水等の利水や洪水防止等様々な目的でダムが数多く造られており、高汚染状況にある福島県浜通り地方の河川においても利水目的で多くのダムが建設、運用されています。上述したように流域からの放射性セシウム流出量は少ないかもしれませんが、それが流入し集積するダム湖にとっては、必ずしも少ない量とは言えないかもしれません。特に、ダム湖の底に溜まり続けることで汚染状況を悪化させるのではないか、降雨時に底泥が巻き上がって、高濃度の放射性セシウムを含む土砂が、下流へ流されるのではないか等の懸念が生じています。

以上を踏まえ、当研究所の地域環境研究センターの土壌環境研究室と湖沼・河川研究室は、福島県浜通り地方にある宇多川上流の松ヶ房ダム湖である宇多川湖を対象に観測体制を整備し、調査を行っています。それにより、原発事故由来の放射性セシウムが、ダム湖の底にどのように蓄積しているのか、ダムから下流河川へどのように放流されているのかを明らかにすることを試みてきました。以下に、調査の概要とこれまでに得られた調査結果について紹介いたします。

2. ダム湖における蓄積実態

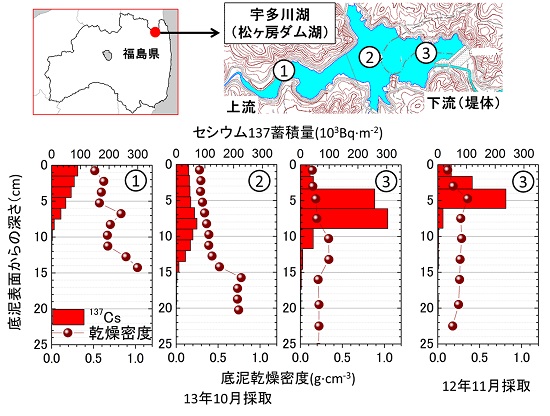

2012年11月に1地点(ダム堤体近傍)と2013年10月に3地点(上流河川から宇多川湖への流入部近傍と湖心、ダム堤体近傍)で、それぞれ不攪乱の柱状コア試料を採取し、底泥表面から深度別に底泥中の放射性セシウム濃度を測定し、原発事故由来の放射性セシウム蓄積量分布を求めました。なお、本研究では放射性セシウムとしてセシウム134とセシウム137を測定対象としましたが、それらの挙動は同一の傾向を示したので、以下では半減期の長いセシウム137の結果について報告します。図1には、上述の採取地点とともにセシウム137についての測定結果を示しています。また、図1には、深度別に切り分けた底泥コア試料体積当たりの泥の乾燥重量を底泥の乾燥(バルク)密度として算定し、その鉛直分布も記しました。原発事故から2年7か月経過した時点(2013年10月)での宇多川湖の湖底へのセシウム137の蓄積深さや深さ方向の分布状況は、湖内の流下方向で大きく異なる結果が得られました。特に、底泥表層(2 cm深)における単位乾燥重量当たりのセシウム137濃度は地点間で大きく異なり、流入部と湖心では10,000 Bq(ベクレル)/kg程度であったのに対して、堤体付近では2倍近い高い濃度を示しました。また、底泥の乾燥密度も地点間で大きく異なり、宇多川湖の流入部から湖心、堤体付近へと行くに従って小さくなる結果が得られました。これは、降雨時に上流域から流入した土砂が、湖への流入による流速の低下に伴って比較的粒径の大きい砂成分から順に沈降し、粒径の小さい泥(シルトや粘土)成分は湖心さらには堤体付近まで流下しつつ沈降していることを示唆しています。一般に、放射性セシウムは、砂よりもシルトや粘土に強く吸着し高濃度を呈することを踏まえると、採取地点間での底泥表層のセシウム137濃度の違いは、湖内の流入土砂の挙動を反映した結果と言えます。

さらに、図から、ダム堤体付近ではセシウム137を著しく蓄積した層が、表層よりも若干深いところに形成されていることがわかります。また、2012年と2013年の測定結果の比較から、相対的に蓄積量の少ない底泥の層厚が増すことによって、この高蓄積層が時間とともに鉛直下方へ移動していることもわかります。2013年の試料では、底泥表層のセシウム137濃度に比べ、高蓄積層の濃度は4倍近い値を示す一方で、底泥の乾燥密度については、表層と高蓄積層に顕著な差を見出すことができません。これらから、このセシウム137の高蓄積層は、原発事故直後に湖面に直接降下したものや、土壌と比べ吸着されにくい流域内の道路や建物の屋根等に沈着したものが、事故後初期の降雨によって速やかに洗い出され、流入してきたものによって形成されたと考えられます。さらに、事故後から現在に至るまでの降雨流出によって流入する、事故直後の直接降下や初期流入に比べ相対的に濃度の低い放射性セシウムが吸着した微細な土粒子が堆積することで、高蓄積層が遮蔽されるような状況が生じています。

3. ダム湖による放射性セシウム貯留作用

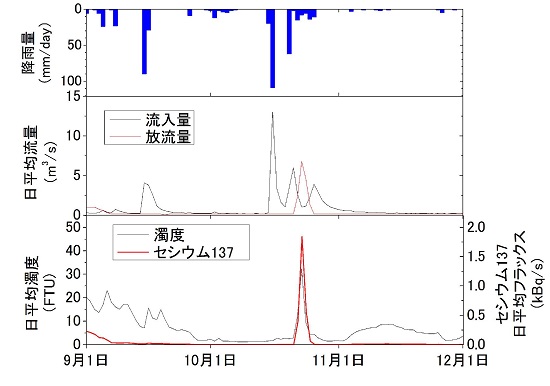

ダムからの放射性セシウム放流実態を把握するため、放流水を対象として、流量や水の濁りの程度を表す濁度の連続観測、放射性セシウム濃度の測定等を実施しました。図2は、観測結果の一部として、2013年秋季における宇多川湖への流入水量とダム放流水量とともに、放流水中の濁度観測値と粒子吸着態のセシウム137の放流フラックス(単位時間当たりの放流量)推定値の時間変化を示したものです。9月と10月に日本列島を大型台風が直撃した際に、降雨流出によって宇多川湖への流入水量が大きく増加している一方で、放流水量は、ダムでの貯水操作でコントロールされ、必ずしもそれに対応して増加しませんでした。これにより、流入水のピーク時の濁度の1/10程度と放流水の濁度上昇も抑えられたため、粒子吸着態のセシウム137放流フラックスの増加も小さくなりました。では、宇多川湖は、流入してくる放射性セシウムを湖底にどの程度貯留しているのでしょうか。それを明らかにするため、放流水の濁度等の観測を開始した2013年5月から1年間を対象に、宇多川上流の森林域を対象とした調査から求められた放射性セシウムの年間流出率(0.2%)を用いて算定した宇多川湖へのセシウム137流入量と、ダムからのセシウム137放流量を比較してみました。その結果、セシウム137の年間流入量が13×109 Bqと見積もられたのに対して、その10%に満たない量(1.1×109 Bq)しか放流されていないことが分かりました。調査対象とした松ヶ房ダムは、福島県浜通り地方にある多くのダムと同様に灌漑用水の確保を目的として造られました。取水は、通常年間通じて表層付近で行われるため、湖内で沈降した放射性セシウムを吸着した流入土砂は、湖底に安定的に堆積し、その結果、放射性セシウムの放流が抑えられたと考えられます。本調査から、宇多川湖に代表されるように多くのダム湖は、その貯留機能によって上流域から流出した放射性セシウムの下流域への移動と再集積を妨げる重要な役割を担っていることが、より具体的に明らかとなりました。

4. おわりに

一般に、ダムは100年間に貯まると想定される土砂の量を堆砂容量として、治水・利水容量とは別に確保して造られます。調査対象である松ヶ房ダムを始めとした福島県浜通り地方の大部分のダムは、1980年代から90年代にかけて竣工されているため、まだまだ十分な堆砂容量が確保されています。この堆砂状況と本研究で明らかとなったダム湖への放射性セシウムの蓄積実態(事故直後の蓄積に比べ、その後の流入土砂の寄与は小さい)を踏まえると、貯水位や放流量のコントロールをしっかりと行うことによって、安定的な底質環境を維持しつつ、流入してくる放射性セシウムを今後も湖底に蓄積し続けることは、下流域の再汚染を防止するための有効な手段と考えられます。一方で、湖底に放射性セシウムが蓄積され続けることが、地元住民の方たちに対して、利水や水生生物の汚染等に関する不安や懸念を少なからず与えていることも事実です。このような状況を考慮して、私たちは、地元自治体の方達のご理解とご協力を得て、調査対象とするダム湖を増やしつつ、これまでの調査に加え、シルトや粘土といった微細な土粒子に吸着している状態よりも、生物が利用しやすい溶存態(水に溶けている状態)や落葉等を由来とする粒状の有機物に吸着している放射性セシウムの挙動についても、利水に対する安全性の評価や、湖や下流河川における生態系の汚染メカニズムの解明と今後の汚染推移の予測に役立てるよう、現在、鋭意調査を行っています。

執筆者プロフィール

国道6号線に続いて、先日常磐自動車道が全面開通し、福島が復興へ向けて着実に歩んでいることを感じます(調査に行くのも便利になりました)。一方で、車中から見える無人の街と水田一面に咲き誇るセイタカアワダチソウから、真の復興への道のりの険しさも改めて実感させられています。研究者として何ができるのか、模索する日々を過ごしています。