霞ヶ浦の調査、ろ過と泥切りはタイヘンです

【調査研究日誌】

今井 章雄

私たちは湖や河川の水に溶けている有機物の循環について研究しています。調査研究のパターン(アプローチ)は二つあります。一つは特徴的な湖や河川での調査です(比較研究)。もう一つは同じ場所で継続的に調査することです(トレンド研究)。一つ目のアプローチで、屋久島、諏訪湖、サロベツ湿原、十和田湖、利尻島等に調査に行きました。しかし、トイレで転倒・後頭部出血(諏訪湖)、高熱ダウン宿屋で足止め(屋久島)、定員オーバー乗船拒否(十和田湖)、天候悪化急ぎ下山(利尻島)とあまり良い思い出がないので、今回は、継続的な調査、霞ヶ浦での調査についてお話しします。

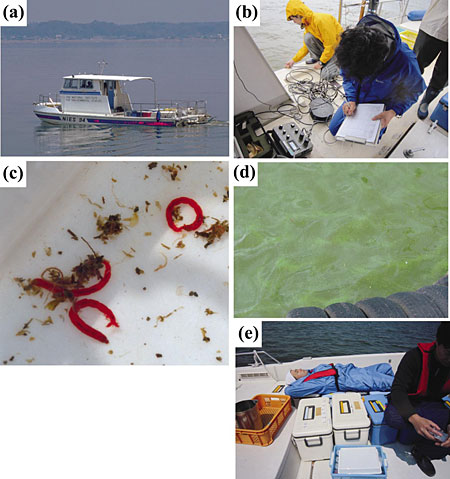

霞ヶ浦の調査は水質と生物のトレンド調査で、1979年に開始され既に30年を越えました。データは貴重な長期トレンドデータとして蓄積・公開されています。個人的には、1994年から年3~4回の割合で船に乗り調査を行っています(写真1)。調査での役割はいつも同じです。光強度、水温、pH、溶存酸素測定用の各種センサーを沈めてゆく係です。センサーを下ろしながらロープに付いているビニールテープを確認して、“50cmです、1mです、2mです、・・・底です”と叫びます。とても、とてもトラディショナルです。

(a)調査船、(b)センサーで測定、(c)ユスリカ見つけた、

(d)アオコ出現、(e)船が故障した時はお昼寝

調査船で霞ヶ浦に出ると色々なことを体感できます。霞ヶ浦の広さ、こんなに広い湖を相手にしているという実感は、データを解析する際にとても役立ちます。湖面の色が褐色気味なら珪藻、青緑色を帯びれば藍藻が出ていると思い、青緑色の葡萄の房のようなものが表層に浮いていれば“アオコ出現”と叫びます。底泥の中から出てくる真っ赤なユスリカ。底生動物は元気そうです。ある深さで灰色から黒に変わる底泥の色。結構泥に酸素が入っているな。これらの情報を頭に入れて、湖で何が起こっているか想像します。調査中に、湖の健康診断、湖ドックをやっていると言えます。

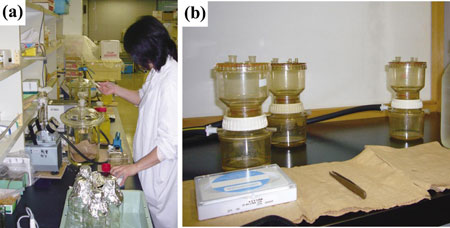

私たちの研究チームでは、有機物、窒素、リンおよび金属等に関する分析を行います。まず、水に溶けているものと溶けていないものを分離します。ですから、霞ヶ浦調査の日は、“ろ過の日”です。大量の水サンプルを様々な孔径のフィルターを使ってろ過します(1回の調査で36リットルくらいろ過します)(写真2)。一番孔径の小さいメンブレンフィルター(0.2mm)を使う金属、特に鉄の分析のためのろ過はとてもツライです。諸般の事情で約200ミリリットルろ過します。4時間から5時間かかります。ひたすらポタッ、ポタッと落ちる水を見続けています。座禅のようです。心の修行ができます。

ろ過器を3個使わないと、帰宅が12時を過ぎてしまう。

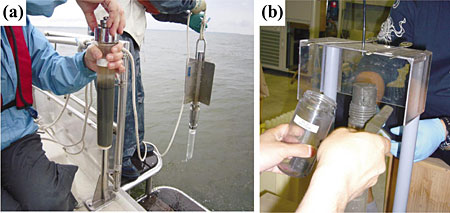

最近、底泥で何が起きているかが、かなりホットな研究トピックになっています。私たちも、毎月、湖内の3つの場所で底泥サンプルを採取して、深さ方向に切っています(写真3)。泥と間隙水(泥の中に入っている水)がサンプルになります。窒素ガスを吹きかけながら、底泥を下から押し上げ、物差し、スプーン、そしてヘラ(ちなみに油絵用)を巧みに使って泥を切ってゆきます。泥きり後に、低温での遠心分離、窒素ガスが充満する条件でのろ過によって間隙水を採取します。名人曰く、泥切りマスターになるには3ヵ月から半年かかるそうです。

翌日から、さあ実験・分析です。難分解性有機物、フミン物質、アミノ酸組成、糖類組成、炭素・窒素同位体比等、新規性の高い水質パラメータを精力的に測定しています。毎月のデータはグラフプロット上の1点しかなりませんが、新規性の高いパラメータなら、1年12点をグラフで繋ぐと立派なデータになります。それほど新規性の高くないものでも3年36点あればOKでしょう。新規性の低いパラメータであっても30年360点を繋げれば、データの量から質への変換が起こります。長期トレンドという新規性の高いデータに変わります。エヘンという気分になります。この気分の盛り上げを胸にキープして、翌月またろ過と泥切りをします。

執筆者プロフィール

小生、50歳を過ぎて、達成感と危機感の狭間で、揺れています。昨年まではチャレンジ精神を発揮して結果を出してきましたが、今年はsomething newが見つかり ません。

というわけで、今年は新魔球の開発は止めて、やっとまともに投げられるようになったチェンジアップで勝負します。

目次

- 国立環境研究所の存在【巻頭言】

- 森林による二酸化炭素吸収量の時間・空間変動の解明【シリーズ重点研究プログラム: 「地球温暖化研究プログラム」 から】

- 世界の水資源のコンピュータシミュレーション【研究ノート】

- 定点カメラによる森林フェノロジー観測【環境問題基礎知識】

- 国立環境研究所公開シンポジウム2010開催報告 国立環境研究所セミナー委員会国立環境研究所公開シンポジウム2010開催報告

- 国立環境研究所 「夏の大公開」 開催報告 一般公開実行委員会事務局【研究所行事紹介】

- 夏の大公開 「環境報告書を読む会」 の植栽見学ツアー報告

- 「平成21年度における独立行政法人国立環境研究所の役職員の報酬・給与等について」 の公表について (お知らせ)

- 新刊紹介

- 表彰

- 人事異動

- 編集後記

- 国立環境研究所ニュース29巻3号