温室効果ガスの収支を数百km規模で推定することは可能か?─大気中の濃度観測からのアプローチ─

シリーズ重点特別研究プロジェクト:「地球温暖化の影響評価と対策効果」から

井上 元

地球温暖化の兆候がすでに顕れ始めており,温室効果ガスの排出削減が国際的に具体的な日程に上りつつあることは,改めて説明する必要はなかろう。そこで二酸化炭素などの人為排出や森林などでの吸収を,できるだけ高い精度で推計することが求められている。

二酸化炭素の主な発生源は化石燃料の燃焼であるが,それ以外にも陸域ではバイオマス燃焼や森林・農地での二酸化炭素吸収/放出がある。二酸化炭素の大気中への蓄積を小さくすることが温暖化を防ぐのに必要なわけであるから,様々なプール間の炭素の流れはどうであれ,最終的にそれぞれの国で二酸化炭素を大気中にどれだけ放出したかを評価するというのも,合理的な考え方である。果たしてそうした計測は可能なのだろうか?

二酸化炭素排出削減や森林吸収を増加させるためには,実に様々なところで小さなものを積み上げていかなくてはならない。その発生や吸収の空間的分布やその時系列変化を計測できるなら,排出や吸収の評価を年間の量や国全体の量ではなく個別に行う手段となる。そのような計測は可能なのだろうか?どのくらいの空間分解能で計測可能なのだろうか?

こうした大気中の濃度観測からの炭素収支の推計可能性を明らかにしようと言うのが一つの研究課題である。

点発生源をどう計測するか?

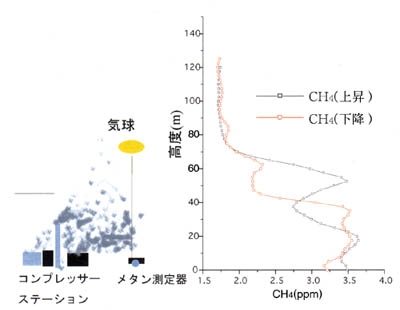

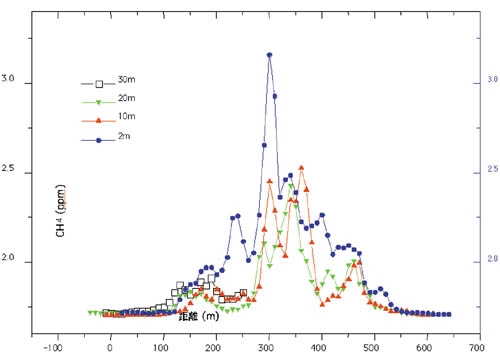

固定的・人為的な発生源については,燃焼している化石燃料やバイオマスなどの量がわかれば容易に発生量が計算できる。発電所や製鉄所など大きな事業所はこれにあたる。しかし,家庭の暖房や自動車などでは,総量は供給源から把握できるが,どこで消費しているかはわからない。同様なことが事業所内でも起こる。例えば天然ガスは国際的には生産地から消費地にパイプラインで送られている(我が国には液化してタンカーで送られてきている)。パイプの抵抗があるので約100kmごとにガスを加圧するステーションがある。ここでは,実にいろいろなところで漏れがある。パイプのつなぎ目(フランジ),加圧タービンの軸,冷却フィンの溶接部分など,大きな漏れは修理するが,小さな漏れはそのまま放置されている。小さな漏れでも加圧ステーション全体ではかなりの量になるので,それを評価する方法を考えてくれと依頼された。工場内の様々な場所から排出される天然ガスは,風に流され大きなプルーム(高濃度の塊)となっているはずだ。工場に比べて十分大きな規模で,そこから流れ出てくるプルームの断面の濃度と風速を測定し積分すれば,漏洩している天然ガスの総量になるはずである(図1)。

この測定を東欧のある場所で,有索気球と半導体メタンセンサーを使って高度100m,水平距離数百m の規模で実施し,良い精度で漏洩量を推定することに成功した(図2)。同じ原理で都市規模の発生量を測定する試みを,現在札幌付近を対象に行っている。このスケールでは航空機を使うことになるが,原理は同じである。

この方法の欠点は長期に継続的に測定できないことである。有索気球は風速が7m/sec以上になると危なくて使えないし,航空機観測は経費がかさむ。天然ガス加圧ステーションの場合は,圧力が同じなら漏洩量は輸送量に比例すると仮定し,圧力が異なる場合はそれをパラメータにした何回かの測定で圧力と漏洩量の関係を求めることにより,年間の運転状況にあわせた漏洩量を推定することが可能である。排出権売買ではこうした推計の方が,計測に大きな経費をかけるより有利という事情もある。

では長期継続的に観測を行い,より実測に基づいて漏洩量を推定することはできないであろうか。それは同時に,漏洩を早期に検出し事故を未然に防ぐことにもなる。一つのアプローチは多数のメタン検知器を発生が予測される場所に整備することである。例えば加圧ステーションのタービンが屋内にある場合には,換気扇の場所でメタン濃度をモニターすればよい。これは人命にもかかわる事故防止に役立つ。しかし多くの漏洩源は屋外である。そこで屋外の大気中メタン濃度を継続的に測定することが必要である。メタンの測定は一般にガスクロマトグラフィと呼ばれる方法で測定するが,これには水素,窒素,高純度空気などが必要で,所要電力もkWオーダーであり,敷地外に設置することは困難である。私たちは最近,湿原からのメタン発生測定用に開発したメタンセンサーの高感度化に成功している。このセンサーは可燃性ガスが半導体であるSnO<sub>2</sub>の電気抵抗を低下させるという原理を使っており,消費電力は数W,消耗品は不要である(高精度測定には標準ガスが必要である)。また,ある程度まとまった台数を生産するなら価格は100万円程度に抑えられそうである。これをステーションの周囲に3カ所以上設置する。このセンサーは1kg以下の重さにまとめ上げることも見通しがついているので,これを自動操縦の模型飛行機に搭載し,ステーションを中心に2km程度の半径で高度を変えながら飛行させることが可能である。ロシアの天然ガス会社の販売額は数兆円という規模であること,また,漏洩事故があると数億円の損害となることを考えると,2~3千万円程度のモニタリングシステムは十分コスト的にも成り立つ。

面的な発生・吸収の評価

私たちが現在計画している二酸化炭素のプロジェクトは上に述べた大気観測から温室効果ガスの収支を推定する手法をスケールアップしたものである。その説明に入る前に,従来のボトムアップのアプローチを説明する。

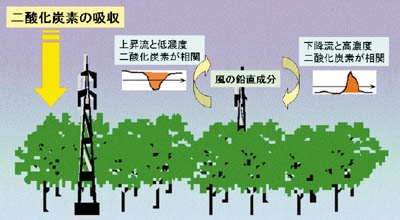

森林や農地での二酸化炭素収支は面的に薄く広がっており,その大きさは渦相関法と呼ばれる微気象学的方法で計測している。図3に示すように森林の上空で風速の鉛直成分と二酸化炭素の濃度を測定する。上向きの風があったとき二酸化炭素の濃度が低く,逆に,下向きの風が高濃度の二酸化炭素の空気を運んでいるとすると,大気の輸送は上向き・下向きの風で打ち消し合うので収支はゼロであるが,二酸化炭素は大気から森林に輸送されることになる。この測定は降雨があると風速が測定できないとか,風が全くないときも測定できないなどの問題はあるが,自動連続観測が可能なので,二酸化炭素の収支を積算すると年間吸収量を求めることができる点で優れている。

これが1km規模の分解能での現状である。これを数百km規模に拡張できるか?フラックス測定はタワーを別としても測定装置に少なくとも2000万円はかかるし,異常値の判別,欠測の補正などデータ解析も自動的にできない点が多い。また,平坦で均一な場所に限定され,山岳地や,発生・吸収がモザイク的になっている我が国では,この方法が使えない。従って,森林生態系の二酸化炭素収支モデルのパラメータを理想的な条件で計測し,これを広域に拡大適用するというスケールアップを必要とする。

そこで大気中の二酸化炭素の分布変動を測定することにより,炭素収支を測定できないかというのが,このプロジェクトがチャレンジしようとしている試みである。道具立てはタワーによる定常的な観測と,航空機などによる高度分布観測である。規模を数百kmとしたのは,この規模では森林での収支や人為活動により二酸化炭素濃度が十分大きく変化するということと,植生や雲の有無などによって生じる時空間的なモザイク状の不均一性の影響を無視できるためである。

日々の天気図でおわかりのように,数百kmを隔てた九州から関東に向け,半日から1日の時間で気団が輸送される。この間に森林吸収と人為的な排出で,その気団の二酸化炭素濃度が変化するはずである。しかし我が国の規模では気団が南北に逸れたり,山岳部で大きく輸送が乱されるなど,その変化量が的確に把握できない(少なくとも複雑な計算が必要である)。そこで地理的・気象的に単純な西シベリアを対象にして研究を開始することとした。

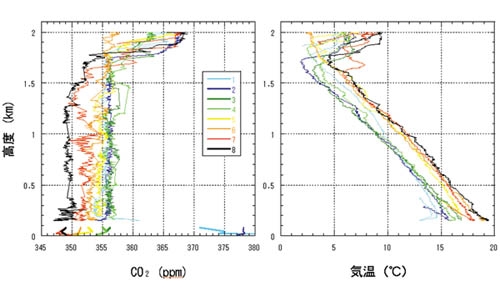

現在,大気動態研究室の町田主任研究員を中心として,パイロット的な観測を西シベリアのトムスクに近い森林の中にある高度80mのタワーを利用して実施している。また,An-2という複葉の小型機による高度分布変動の観測も併用している。詳しい報告はその結果がまとまる来年に譲るとして,一例を示しつつ今後の展望を説明したい。

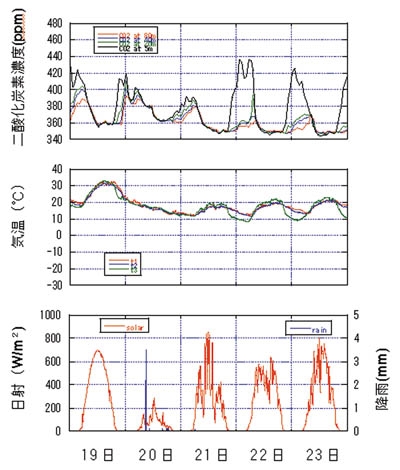

大気の水平輸送を無視し,高度だけを考えた1次元モデルで考える。夜間には放射冷却により地表面温度が下がり,大気は下が低温,上が高温となるので上下の混合は無く安定化する。森林は光合成をやめ呼吸のみとなるので,二酸化炭素の放出となる。それが地表面では高濃度,上に行くほど低濃度という分布をもたらす(図4)。朝になり太陽が地表面を暖め上下の熱対流が起こると同時に,森林は光合成を始め二酸化炭素を吸収する。夏では午前10時頃には前夜に放出した二酸化炭素は吸収してしまい,混合も強まるので図5に見られるように高度1.2kmまで,二酸化炭素濃度もポテンシャル温度(ある高度の気温を地上の気温に換算したもの)も,ほぼ均一な分布となる。これを混合層と呼ぶがその中の二酸化炭素濃度はこの例では夕方までに8ppm減少している。このような変動を基本とし,混合層の高度の変化,混合層とその上の自由対流圏との交換などを考慮した1次元の解析が可能で,この変化を地上での炭素吸収に換算すると図5の例では森林による炭素吸収量は約10μmole/m2/secとなり,代表的な値と一致する。

実際には大気は水平に輸送される。その間,夜間であれば呼吸により二酸化炭素濃度が増加し,昼間に太陽光があれば光合成で濃度が減少し,曇っていれば減少が少なかったりという経緯をたどる。また,気団の交代でドラスティックに濃度が変動することもあり,前線や雲生成があれば自由対流圏との混合も強く起こる。これらのプロセスを十分理解して解析するには,理想的には気温,湿度,二酸化炭素濃度などの3次元分布を測定する必要があるのだが,限られた観測データや気象観測データセットを利用してどこまで解析できるかが一つのチャレンジである。また,既に二酸化炭素やメタンの地上での高精度測定システムをかってない小さい経費で作成し展開しつつあるが,さらに,高度情報を得るための技術開発も必要である。限られた予算の中で最適な計測システムを構築することが,もう一つのチャレンジである。

当然とも言えることであるが,類似のことをアメリカ,EU,カナダ,オーストラリアでも考えている。また,衛星による全球的な分布を観測して,同様な解析を行おうという動きも活発である。その計画の微妙な違いがそれぞれの経験や考えを反映していて興味ある。こうした国際的な研究競争の中で,我々がどのような成果を出せるかが試されている。

執筆者プロフィール

大気化学の分野でレーザー分光などの研究をしていたが、91年から、温室効果ガスの観測分野に転身。現在、地球環境研究センターの総括研究管理官と温暖化プロジェクトの炭素循環研究を担当している。