水環境研究の最前線(10):水を研ぎ、究める

エネルギーと水資源の共存or競合—タイ

微笑(ほほえ)みの国・タイ。温厚で明るい国民性からこう呼ばれる。そのタイで今、エネルギーの大変革が起こりつつある。タイ政府は、地球温暖化対策とエネルギー安全保障の観点から2003年に新たなエネルギー戦略を打ち出し、化石燃料の輸入依存からバイオマスエネルギーの自家生産へと大きく舵を切ったのだ。

地球温暖化により世界の降水量分布は、現在よりもさらに極端化、偏在化すると予測されている。乾燥地域では、ますます森林が後退し農業も営めなくなる。また、温暖化対策の切り札と言われる再生可能エネルギーの一つバイオマス作物の栽培と燃料の精製には大量の水が必要となるし、CO2削減・省エネ対策として火力発電所の発電効率を上げるためには今以上に冷却水を使うことになる。そのため、国際エネルギー機関(IEA)は、2035年の世界全体のエネルギー生産・精製に伴う水の消費量は、2010年に比べて85%も増加すると予測している。

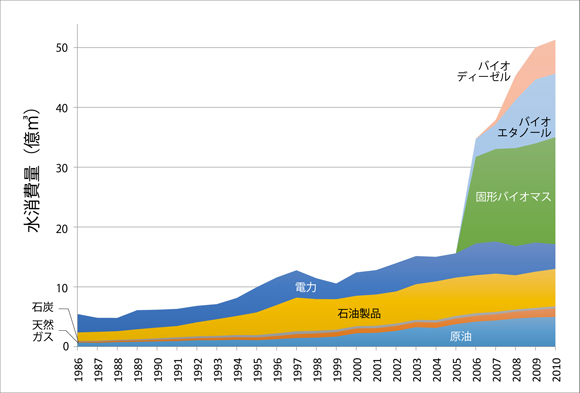

タイの代表的なバイオマスエネルギーを挙げると、農産廃棄物(サトウキビの搾りかす等)から作る固形バイオマスは、主として工場や家庭の燃料に使用される。モラセス(サトウキビの精糖時に出る廃糖蜜)やキャッサバから作るバイオエタノール、そしてココナッツ(ココヤシの実)から作るバイオディーゼルの主な用途は、自動車の燃料だ。前述のとおり、これらの栽培には大量の灌漑(かんがい)用水が必要だし、燃料の精製過程でも大量の水を使用する。このため、国立環境研究所の調査によれば、タイ国内のエネルギーの生産・精製に伴う水の消費量は、過去25年でなんと9倍に増加した。

タイは、もともと高温多雨の気候で、2011年には3ヶ月以上も続く大洪水が発生したのは記憶に新しいが、意外にも北部の農村部は比較的乾燥して旱魃(かんばつ)もあるという。この調子で水需要が急激に増えていって、タイ全体の水資源は大丈夫なのか、従来の農業や都市・工業用水など他の利水との配分はうまくいくのか、危惧される。そのため、当面はバイオマス燃料の生産・精製時の水使用量をいかに削減するかの技術開発が必要だし、中長期的には新たな水資源開発も避けて通れないだろう。

もう一つ厄介な問題がある。バイオマス燃料の製造過程で出てくる排水だ。多くの有機物を含んでいるため、下流の水質汚濁を引き起こしかねないし、従来のため池での処理では温室効果ガスのメタンが大量に大気中に放出されるため、何のためにバイオマス燃料の利用を推進しているのかわからなくなってしまう。これについても、研究所では本誌5月号で紹介したグラニュール汚泥床法を中核とする省エネ・創エネ型のバイオマス排水処理技術の実用化に向けた研究を進めている。

日本の優れたエネルギーインフラと、地球の気候変動、地域の水資源・水環境に配慮したノウハウ・技術のパッケージが普及すれば、それこそ国際的、地球的な貢献ができるだろう。

Water & Life No.607 2016年10月号から転載

関連情報のリンク

-

~ 低濃度有機性排水処理の「省」「創」エネ化 ~

-

平成21~23年度特別研究