神経幹細胞を用いた化学物質の有害性評価

【環境問題基礎知識】

鈴木 純子

世界で約10万種,我が国で約5万種流通していると言われる化学物質の中には,ヒトの健康及び生態系に対して有害性を持つものが多数存在しています。適正に取り扱われなければ,環境汚染を通じてヒトの健康や生態系に好ましくない影響を与えるおそれがあります。動物実験の結果をすぐにヒトに結びつけるのは難しいことですが,化学物質のなかには,動物に曝露すると神経毒性を示し行動異常を引き起こすものがあります。膨大な化学物質の有害性評価に動物実験を用いるには多大な労力と時間がかかるため,化学物質の有害性評価の第一次スクリーニングのツールとして培養細胞を利用する方向性が考えられます。

1.幹細胞とは?

化学物質の中枢神経系における毒性影響を調べる手段のひとつとして培養細胞を用いた研究が行われています。とはいえ,脳神経系の細胞を取り出して培養することは容易ではなく,これまでは神経細胞に似た性質を持つ増殖性のある細胞での研究が主流でした。しかし,小児への化学物質の影響を評価する上で,脳形成時の分化途中の神経系細胞についても考慮する必要があり,神経系の細胞そのものを使用した実験を行うことが重要になってきました。

ヒトを含む生き物は,傷ついた細胞あるいは古くなった細胞を入れ替えたり,病気や怪我で失われた細胞を新しく補充したりする働きを担う幹細胞という細胞を持っています。幹細胞は,自らを増やしながら(自己増殖能),他の種類の細胞を生み出す(多分化能)という大きな特徴を持つ細胞です。体の中で働いている幹細胞は,組織幹細胞(体性幹細胞)と呼ばれており,それぞれ決まった場所に存在して周りの状況に応じて限られた種類の細胞を作っています。例えば,血液細胞を作り出す造血幹細胞や肝臓細胞を作る肝幹細胞,皮膚を作る上皮幹細胞がそれです。脳神経系でも,40年以上前からヒト以外のほ乳動物成体の中枢神経における神経新生の可能性が示唆されてきましたが確証に乏しく,大人の脳神経は壊れる一方で神経新生は起こらないと考えられてきました。しかし,80年代にノッテボームのグループによるカナリア成鳥脳での神経再生の発見を経て,1992年にレイノルズとワイスによりマウスの神経幹細胞の培養法と幹細胞からの神経系細胞への分化が示され,1998年にエリクソンとゲージらによりヒトの成体脳内に神経幹細胞が存在することが初めて証明されました。これらの研究を先駆けとして,神経幹細胞が基礎研究から再生医療にまで応用される道筋が見いだされました。

2.神経幹細胞により明らかになることとは?

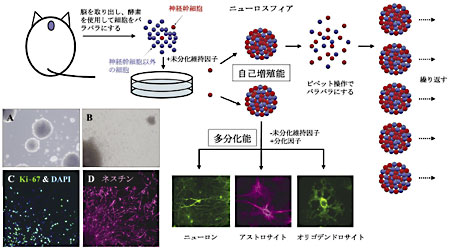

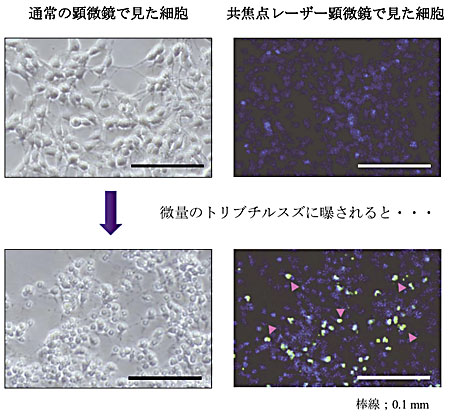

神経幹細胞は,ニューロン(神経細胞),アストロサイト(星状膠細胞),オリゴデンドロサイト(希突起膠細胞)など神経系の複数の細胞に分化する能力を持っています。脳は,部位により働く神経系細胞の性質が異なり複雑なネットワークを構築しています。神経幹細胞の中には,あらかじめその場所に必要な神経系細胞へと分化するよう,存在する部位に特異的な情報を獲得し運命づけられている細胞がある可能性があります。私達は,幾つかの化学物質を与えたラットに運動機能の異常が見られることを見いだしています。この時の脳を調べたところ,中脳の黒質という部位にある運動や情動,注意に重要な働きをするドーパミン作動性神経が減少していることがわかりました。そこで化学物質の影響を受けやすい神経の一つと考えられるドーパミン作動性神経に分化させることを考えて,ラット中脳胞から神経幹細胞を分離して培養しました(図1)。神経幹細胞は,未分化維持のためにbFGF(塩基性線維芽細胞増殖因子)やEGF(上皮細胞増殖因子)を含む培地中で浮遊性のニューロスフィアと呼ばれる神経幹細胞を含む細胞塊を作ります。ニューロスフィアを個々の細胞にまでバラバラにして再び培養するとまた新たなニューロスフィアができます。このようにして増やした神経幹細胞を利用して化学物質の神経細胞への影響を調べることにしました。神経幹細胞に化学物質を直接曝露すれば,未分化な状態の幹細胞自身に何が起こるのか,分化する条件下で曝露した時には,正常な分化は起こるのか,神経系各細胞への影響はどうかなど種々の評価が可能になります。現在私たちは未分化な状態の幹細胞に対する化学物質の影響について研究を行っています。生体が化学物質に曝される際には,それにより障害を受けた神経系細胞が正常な細胞と入れ替わる時に必要な神経幹細胞そのものも障害を受ける可能性があり,神経幹細胞に対する直接の影響の評価は不可欠です。まず,内分泌攪乱化学物質として巻貝類の性転換(雌の雄性化)を引き起こすことで注目され,神経毒性が知られているトリブチルスズについて実験を行いました。接着性を高めた培養皿で培養するとニューロスフィアは接着して,細胞塊より神経幹細胞が外に向かって移動し始めます。そこにごく微量のトリブチルスズを曝露すると,神経幹細胞は障害を受けアポトーシスによる細胞死を起こすことがわかりました(図2)。また,曝露した細胞の遺伝子発現と曝露していない細胞の遺伝子発現とを網羅的に比較解析するDNAマイクロアレイ法により,アポトーシスに関わる遺伝子群の発現がトリブチルスズ曝露によって大きく変動することが確認されました。また,ストレスを受けた時に発現誘導される遺伝子や脳の機能発達に関わる遺伝子の発現変動が正常な時とは異なる挙動を示すなど,トリブチルスズが及ぼす細胞内での様々な影響や現象が見えてきました。現在,他の化学物質についても実験を行っており,アポトーシスの増加以外にも,ニューロスフィアからの細胞移動の減少,細胞増殖の抑制など,様々な影響が観察され始めています。

1μM(マイクロモル)=100万分の1M(モル);1M=1mol/L(1リットルあたりのモル濃度)

3.今後の展開

神経幹細胞は,化学物質の影響を評価するツールとして重要な役割を担うと考えられます。未分化の細胞への影響ばかりではなく,分化への影響や分化した各細胞への影響も含め,細胞の形態変化や細胞死の検出,またはDNAマイクロアレイ解析などから毒性に対応して発現変動が顕著な遺伝子を見つけ,これをモニターすることにより化学物質に対する有害性を簡便で効果的に評価する方法が確立できるものと考えています。神経幹細胞を使用することで,化学物質が中枢神経系にもたらす様々な影響に関する情報を得ることが可能となるのです。

高感受性影響研究室)

執筆者プロフィール

茨城生まれの東京育ち。細胞の増殖能の研究からスタートし,メタロチオネインと出会い,その後縁あって環境研へ。現在は化学物質の神経毒性に関する影響を明らかにすべく神経幹細胞の培養実験や動物の行動実験で日々奮闘中。

目次

- 国民から信頼される研究所を目指して【巻頭言】

- 環境化学物質による発達期精神神経疾患とDOHaD仮説−中核研究プロジェクト2 「感受性要因に注目した化学物質の健康影響評価」から−【シリーズ重点研究プログラム: 「環境リスク研究プログラム」 から】

- 交通の温暖化対策としてのエコドライブ【研究ノート】

- 国立環境研究所における衛星観測プロジェクト−温室効果ガス観測技術衛星 「いぶき」 (GOSAT)の現状と今後−【研究施設業務等の紹介】

- 「平成20年度における独立行政法人国立環境研究所の役職員の報酬・給与等について」の公表について(お知らせ)

- 国立環境研究所公開シンポジウム2009開催報告【研究所行事紹介】

- 「夏の大公開」 開催報告【研究所行事紹介】

- 新刊紹介

- 表彰

- 人事異動

- 編集後記

- 国立環境研究所ニュース28巻3号