IoT・ビッグデータ時代の都市システム・デザイン

Summary

生活の中にある、ありとあらゆるモノがインターネットにつながったIoT時代に、都市環境はどのような変革に迫られ、またどのようなことが実現できるでしょうか。快適性や省エネ性を併せ持つスマートな都市システムの実現に向けて、これまで私たちが進めてきた研究プロジェクトとともに紹介します。

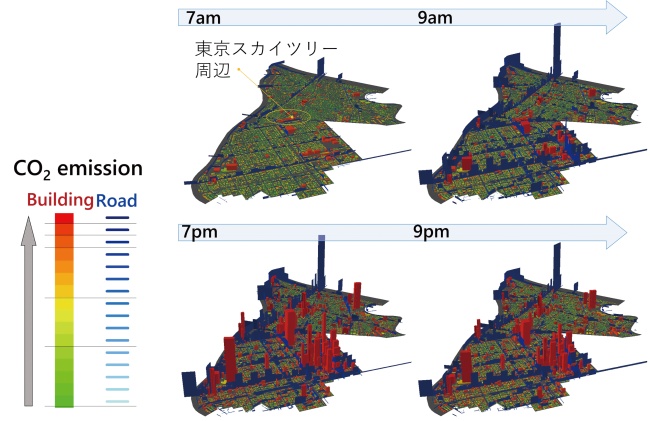

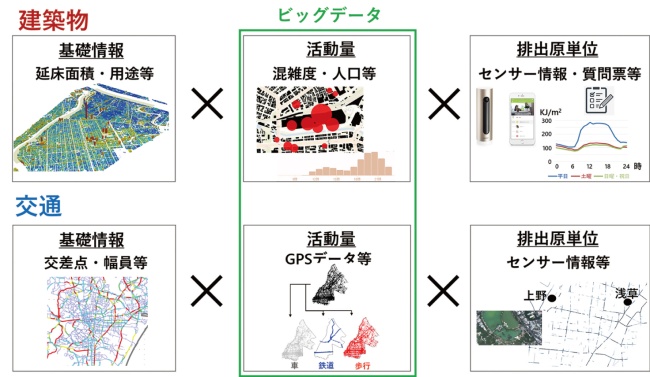

建築物・道路単位のCO2マッピング

地球温暖化が進行する中、都市・地域単位でのCO2排出量の管理に関心が高まっています。2015年に採択された気候変動に関する国際的枠組み「パリ協定」では、温室効果ガスの削減目標が提示され、また世界中の228の都市が2020年までに計454ギガトン/年のCO2の削減を誓約するなど、国より詳細な単位でのCO2の管理・削減に向けた動きが加速しています。私たちの研究では、モバイルデバイスによって収集したGPSデータや、病院やオフィスなどの建築物用途別に推計されたエネルギー消費量原単位などを用いながら、地理情報システムの上で統合解析し、CO2排出量の時空間変動について3次元でのマッピングを試みました(図9)。

CO2マッピングを行うことで、各排出源の相対的な影響力の把握、効果的な政策の立案、政策の効果検証、ホットスポットや想定外の大きな排出(例えば、事故渋滞に伴う排出)の早期発見などが可能になります。マッピングにあたり、建築物と道路に関する基礎情報、活動量、排出原単位を収集しました(図10)。建築物・道路別、時間別といった時空間的解像度の高いデータを収集することで、CO2排出量の時空間変動を推計することが期待できます。幸い近年では、建築物・道路別の基礎属性情報、自動車の位置情報、モバイルGPSデータといった詳細レベルの建築物・交通関連データが入手可能です。こうしたビッグデータを活動量とみなすことで、時間的・空間的に詳細な排出量の推計に役立てます。

また、排出原単位に関しても、延べ床面積別・用途別の原単位のような、建築物・道路のマイクロな属性を考慮するのに役立つ情報が公開されています。いつ・どの建築物や道路がどれだけCO2を排出しているかを地図上でわかりやすく可視化したことで、国や市区町村といった政策担当者のスケールではなく、市民が把握できるスケールでのCO2排出量削減行動を喚起し、促すような結果が得られました。

こうしたIoTによる省エネ化は、ゆくゆくはパリ協定の目標実現の切り札として期待されています。今後は、墨田区周辺部におけるCO2排出量や風向による影響の考慮も検討し、東京スカイツリーでのCO2濃度観測との関連も解析する予定です。

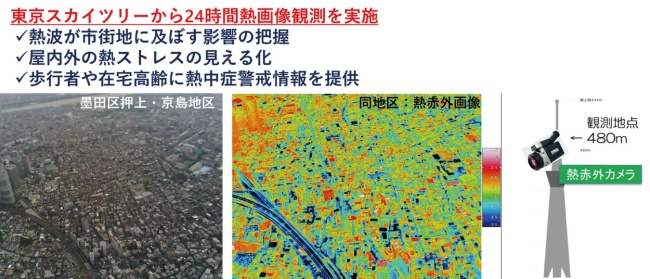

航空機観測・タワー観測・ツイッター情報を活用した熱波モニタリング

熱中症の死者数は国内外で近年急増しており、熱波対策が急務となっています。研究では、時々刻々と変化する熱波状況を詳細にモニタリングするための試みとして、(a)東京スカイツリーからの熱画像観測、および(b)航空機からの熱画像観測を融合した熱波状況の推定を試みました。(a)は24時間の観測ですが、斜方観測であり正確な緯度経度は把握できません。一方、(b)は鉛直観測であり正確な緯度経度が把握可能ですが、観測は1時点のみしかできません。(a)と(b)を組み合わせて、24時間の空間詳細な地表面温度を把握することを試みました。結果、午前の急激な地表面温度の上昇や午後の緩やかな温度低下、道路、屋根、壁面の温度変化パターンの違いといった、地表面温度の時空間変化パターンを24時間にわたって推計することに成功しました(図3)。

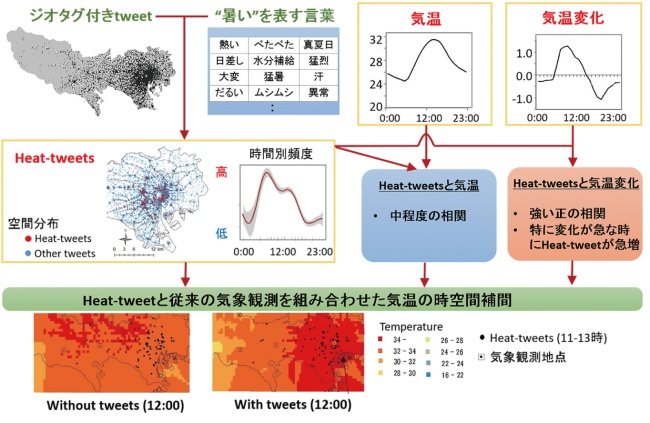

こうした観測に基づく解析のほかに、ハザード(気温、気温上昇など)、曝露(人の空間分布状況など)、脆弱性(人々の状態)といった各種の熱波リスク状況をリアルタイムに把握する上で、twitterを対象にして情報を収集した位置情報(ジオタグ)付きツイートを収集し、解析しました(図4)。

研究では、ツイートの熱波モニタリングへの有用性検証の第一歩として、「暑い」の類語を含むツイートである“heat-tweet”と気温との関係を分析しました。それにより、気温とheat-tweet頻度との相関はそれほど強くないが、気温変化とheat-tweet頻度との相関は強いこと、気温が急激に上昇した場合にheat-tweetが急増することなど、いくつかの興味深い結果が得られました。現在は、熱波モニタリングの結果と、人の位置情報(GPS)データを組み合わせて、熱中症などの熱波リスクを低減する都市システム・デザインづくりに共同研究者と取り組んでいます。

都市デザイン・スタジオ

GCPつくば国際オフィスでは、上記のような研究成果を踏まえて教育・アウトリーチ活動として、定期的に国際ワークショップおよび設計スタジオを開催しています。2004年に同オフィスが開設されて以来、その数は20以上にのぼります(一例はGCP/都市モデルに関する国際会議開催を参照)。これらのイベントには、科学者、政策立案者、若手研究者、学生、地域住民が参加し、スマートかつ持続可能でレジリエントな(回復力のある)都市イニシアティブの発展と推進のためのコ・デザイン(協働で研究活動を設計すること)を行っています。

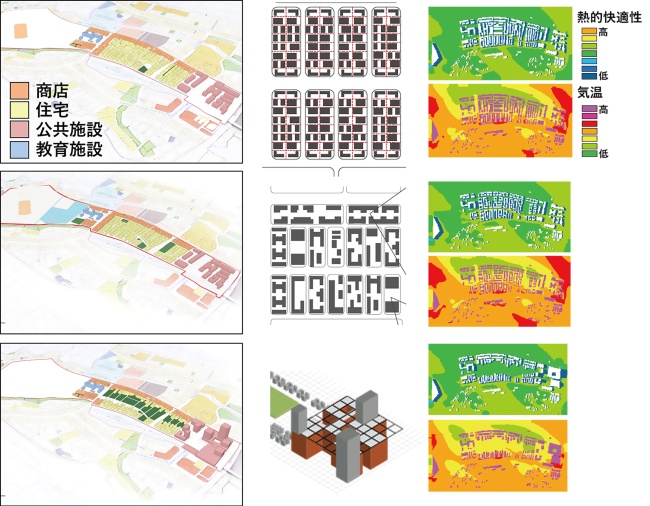

たとえば、2017年3月には、2020年の東京オリンピックの開催地のひとつである埼玉県さいたま市(浦和美園)でスマートシティをデザインする設計スタジオを実施しました(図5,6,7,11)。このスタジオはジョージア工科大学および東京大学と共同で実施され、都市設計とモデリング、都市分析、IoT、スマートビルディング、スマートモビリティ(移動)、グリーンファイナンスの分野の専門家と地域の政策担当者や企業が参加しました。参加者は、スマートで環境に配慮したパイロットシナリオの作成に重点的に取り組み、スマートシティが日本でどのように設計され、評価され、資金調達がなされているかを検討し、この結果を地元自治体と共有する、といった一連のデザインプロセスを体験しました。2018年3月にも、東京都墨田区京島にて同様のスタジオを実施し、別の国際ワークショップ「IoT時代における環境にやさしいスマートシティを目指して」とも連携して開催しました。