消えるナノ粒子 : その由来と大気中でのふるまい

【研究ノート】

伏見 暁洋

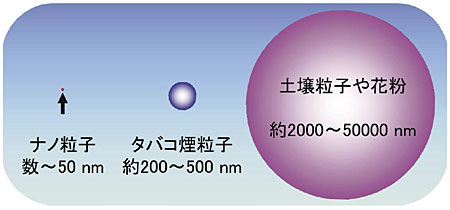

大気中には埃や塵など目に見える粒子だけでなく、目に見えない小さな粒子がたくさん浮かんでいます。大気中の浮遊粒子は人の健康に悪影響を及ぼすと考えられ、1970年代から日本や諸外国で環境基準が定められてきました。1990年代になると、特に粒径2.5μm(図1の説明を参照)以下の微小粒子(PM2.5)の影響が強いと考えられるようになり、米国などで環境基準が定められ、日本でも2009年9月に基準が定められました。

一方、粒径100nm以下の粒子(超微小粒子)や50nm以下の粒子(ナノ粒子、図1)の毒性(例えば気道の炎症反応)が、同じ重さのより大きな粒子に比べ強いことが1990年代に動物実験で示され、ナノ粒子に関する研究が世界中で盛んに行われるようになりました。また、花粉のように比較的大きな粒子は人が吸い込んでも鼻や喉より奥にはほとんど行きませんが、微小粒子は呼吸器の奥まで入り込み、ナノ粒子は肺の末端にある肺胞に多く沈着し、血管などに侵入して肺以外の臓器にも影響を及ぼす可能性が指摘されています。1998年には、個数ベースでみると、ナノ粒子がディーゼルエンジンから高濃度に排出されることが報告されました。そのため、道路上やその周辺で人がナノ粒子の曝露を受けることが懸念されました。

そこで我々は、2001年頃からナノ粒子関連の研究を開始しました。路上での走行を実験室内で再現できるシャシーダイナモメータを使って自動車からのナノ粒子の排出特性を調べたり(写真1(a))、大型チャンバーに排気ガスを導入して粒径分布の時間変化を調べたりしました。また、大型車の交通量が非常に多い幹線道路沿いに観測小屋を設置し、ナノ粒子の個数濃度を連続監視してきました(写真1(b))。その結果、車両や運転条件によってナノ粒子の出方が大きく異なること、沿道では粒径20nm付近のナノ粒子のピークが顕著であるものの200m程度離れた場所(後背地)ではそのピークが観測されないこと(図2)、250℃の加熱吸着管を通すとナノ粒子のピークが消えること、夏より冬の方がナノ粒子が高濃度になることなどが明らかになりました。これらのことから、ナノ粒子は揮発性が高く、大気中での寿命が短いことが推測されました。

(b) 沿道観測地点 (神奈川県 「川崎臨港警察署前」 交差点)。

このように突如姿を消す気まぐれなナノ粒子の由来(どこから来たか)や大気中での動態(ふるまい)を把握するため、我々は低圧多段インパクターという装置を用いて、粒径30nmから10μmまでの粒子をサイズ別に採取した後、各種の化学組成(炭素成分、元素、イオン、有機成分)を測定することを試みました。このうち、私は有機成分測定を主に担当しました。自動車から排出される粒子の成分の大半は、燃料とエンジンオイルという有機物に由来しているため、有機成分を測定することで粒子の由来や動態を把握できるのではないかと考えました。

この目的のため、最初は有機成分の測定によく用いられてきた有機溶媒(アセトンやトルエン等)で粒子中の有機成分を抽出した後、ガスクロマトグラフ/質量分析計(GC/MS)という装置で測定する方法を検討しました。ところが、ナノ粒子は試料量が数十μg程度と非常に少ないため、この手法では感度が足りず、また分析操作に由来するシグナルが問題となり、うまくいきませんでした。そこで次に、溶媒を用いず、試料を直接加熱して揮発した成分をGC/MSで測定する方法(加熱脱着GC/MS)を検討しました。この検討には、所内で他の目的に使用されていたGC/MS用熱分解装置を借りて加熱脱着に用いました。まず、加熱脱着の温度や時間などについて検討し、測定条件を最適化しました。その結果、ごく僅かな試料でもその有機組成を測定できることが確認できました。そしてこの手法をナノ粒子試料に適用したところ、ディーゼル車から排出されたナノ粒子の有機組成がエンジンオイルの組成によく似ていることがわかりました。そしてナノ粒子は、元素状炭素を主成分とする粒径100~300nm程度の煤(スス)とは異なり、元素状炭素の含有量が少なくエンジンオイルが大きく寄与した粒子、つまりオイルの液滴のようなものだと考えられました。また、沿道大気中のナノ粒子は、エンジンオイルの寄与が大きいもののディーゼルナノ粒子に比べると成分の揮発が進んでおり、後背地ではさらに揮発が進んでいることがわかりました(図3)。これらのことから、ナノ粒子が後背地で観測されないことに対して、成分の揮発が大きな役割を果たしていると考えられました(揮発して測定できないほど小さくなるか、揮発して小さくなった後、他の大きな粒子にくっつき見かけ上消える)。

その後、最小粒径10nmまでの粒子をサイズ別に採取できるインパクターを新たに導入し、試料採取と組成分析を進めました。また、加熱脱着装置や質量分析計の変更、測定条件の変更・最適化によって加熱脱着GC/MSの測定感度を向上させるとともに、対象成分を増やしました。その結果、ディーゼル排気中と大気中の粒径10~30nmの粒子の組成を把握することに初めて成功しました。そして、粒子個数でナノ粒子の大部分を占める粒径30nm以下の粒子に対してもエンジンオイルの寄与が高いことや、30nm以上の粒子に比べさらに揮発が進んでいることがわかりました。また、エンジンオイルに含まれるホパンという有機成分を解析に使うことでエンジンオイルの寄与率を定量的に推定することも可能になりました。二次元ガスクロマトグラフィー(GC×GC)という新しい測定技術を適用することで沿道ナノ粒子中の微量成分の同定にも成功しました。さらに現在は、GC×GCとMS/MSを接続した世界に先駆けた手法を用いて、さらなる高感度化と対象成分の拡張を目指して検討を進めています。

このように、分析技術の高度化に伴い、ナノ粒子の有機組成や由来・動態が大分明らかになってきました。最近我々はナノ粒子の研究だけでなく、大気中での反応によって二次的に生成される「二次生成粒子」の研究にも力を注いでいます。二次生成粒子は、例えば関東郊外では年平均で微小粒子の重量の約7割と大きな割合を占めますが、二次生成粒子の4分の1程度を占める二次生成有機粒子の由来や動態はよくわかっていません。また、粒子として直接大気中に放出される一次生成有機粒子の由来や動態も完全には解明されていません。一方、放射性炭素(14C)の測定結果などから、都心でも大気中炭素成分へのバイオマスの寄与が4割程度あることが明らかになってきました。そこで我々は、植物由来の二次生成有機粒子、野焼きなどの植物燃焼、調理など、理解が遅れている発生源についての研究が必要だと考えています。我々は、毒性・健康影響、大気反応、大気シミュレーションモデルなど様々な分野の研究者と協力し、大気の測定だけでなく、発生源における測定や毒性に関する研究を進めています。私は発生源の指標となる有機成分の測定やそれに基づく解析などを通じて、浮遊粒子による大気汚染の現象解明やその健康リスクの低減に貢献したいと考えています。

環境計測研究室)

執筆者プロフィール

趣味はテニス、サッカー、宴会、バイクツーリング。つくばに来てからテニスに夢中です。社会人になっても上達できることがわかりました。二児の父になり、一人の時間は少なくなりましたが、おやじライダーとしての現役復帰を密かに夢見ています。

目次

- Behavioral Teratologyから 小児の環境保健疫学調査 (エコチル調査)へ【巻頭言】

- アジア地域の環境再生を目指したバイオエコシステム技術の展開【シリーズ重点研究プログラム: 「循環型社会研究プログラム」 から】 中核研究プロジェクト4 「国際資源循環を支える適正管理ネットワークと技術システムの構築」 より

- リデュースとリユース 〜リサイクルよりも優先すべきこと〜【環境問題基礎知識】

- 「子どもの健康と環境に関する全国調査」 が始まります【研究施設,業務等の紹介】

- 天皇皇后両陛下の国立環境研究所ご視察について【研究所行事紹介】

- 「サマーサイエンスキャンプ」 開催報告【研究所行事紹介】

- 新刊紹介

- 表彰

- 編集後記

- 国立環境研究所ニュース29巻4号