ES細胞を用いて、化学物質のヒトへの影響を予測する

Interview研究者に聞く

環境リスク・健康研究センター

曝露影響計測研究室 室長

化学物質のヒトへの影響を評価するため、動物実験のデータが使われていますが、ヒトと実験動物ではその影響には種の違いによる差があり、問題になっています。なかでも胎児性水俣病の原因物質であるメチル水銀は、哺乳動物でも毒性の種差が大きいことが知られています。環境リスク・健康研究センター、曝露影響計測研究室室長の曽根秀子さんは、ヒトES細胞を使って、ヒトにおける胎児期の影響を迅速に予測する方法を開発しました。この方法によりメチル水銀の毒性メカニズムが明らかになってきました。さらに、他の化学物質や放射性物質などの影響予測にもこの方法が利用できるだろうと期待されています。

動物実験でどこまで化学物質の影響を評価できるか

Q:これまでどのような研究をされてきましたか?

曽根:私は前職では発がん性物質の安全性を研究していました。肉や魚などの食品を加熱したときにできるヘテロサイクリックアミンという物質の発がん性を評価していました。発がん性物質の評価は、疫学研究や動物実験の結果に基づいて行います。ヒトで直接発がん性物質の影響を見ることはできませんから、実験動物に化学物質を投与して、腫瘍ができるか、できないかなどの影響を測定します。その結果をもとに種差を考慮した係数をかけるなど換算してヒトにあてはめるわけです。しかし、実験動物とヒトではさまざまな違いがあります。このときから、動物を用いた評価と実際のヒトへの評価では差があると感じていました。この評価方法でいいのだろうか、ヒトの組織を使って評価する方法はないだろうかと考えていました。

Q:国立環境研究所に入所してからはどんな研究をしましたか。

曽根:ダイオキシン、ビスフェノールAやフタル酸エステルなどの内分泌かく乱物質(「環境ホルモン」とも呼ばれます)の毒性を研究しました。これらは、生体の内分泌器から分泌されるホルモンを乱すと言われている物質です。これらの実験でも動物に化学物質を投与して影響を調べました。動物実験では、化学物質の影響を調べるためにはかなりの量を投与しますが、実際にヒトが曝露されると推定される量はわずかです。動物への投与量とヒトへの曝露量には差があるにもかかわらず、この方法で毒性を評価していいのだろうかと、再度感じました。

Q:そうした経験が現在の研究につながるわけですね。

曽根:はい。化学物質の安全性の研究では、動物実験の結果でどこまでヒトへの影響を評価できるのかがよく議論になります。水俣病の原因になったメチル水銀や子供の奇形を引き起こしたサリドマイドの場合、動物実験では毒性を予測できませんでした。未然に毒性を検出できていればあのような悲劇は起こらなかったでしょう。

動物とヒトにみられる化学物質の毒性の差

Q:どうして動物実験では、毒性を予測できなかったのでしょうか。

曽根:実験動物とヒトでは毒性に差がみられるからです。メチル水銀は哺乳類の間でも毒性の種差が大きく、多くの実験動物ではヒトと同じように毒性が発現しません。実験動物としてよく使われるラットやマウスなどでは腎毒性や末梢神経に対する毒性が強く、ヒトの水俣病のような中枢神経毒性はあまり強くありません。脳に蓄積された水銀が半減するまでの期間もヒトの方が長く、ラットでは脳への吸収の速さ、移行も異なるために、結果として脳組織における存在量に10倍の差があります。これらが、ヒトでは中枢神経への影響が大きい原因であると考えられています。

Q:メチル水銀の毒性が明らかになるまでにはずいぶん時間がかかったのでしょうか。

曽根:水俣病の原因がわかったのは、1968年のことです。水俣病の原因企業であるチッソがアセトアルデヒドを作り始めて36年後のことで、水俣病が報告されてからも10年以上かかっています。

Q:水俣病の原因はまだよくわかっていないのですか。

曽根:メチル水銀は胎児性水俣病の原因物質であることはよく知られているのですが、さまざまな症状を引き起こすメカニズムは明らかになっていません。世界保健機関(WHO)がメチル水銀の安全基準を設定していますが、その基準値では少量のメチル水銀を摂取した母親から生まれた子供への神経発達面での影響を評価するには不十分でした。このように、メチル水銀の毒性については不明な点が多いのですが、動物とヒトでは毒性の種差が大きいため、研究を進めるのがむずかしいのです。

Q:動物とヒトで毒性の種差がある例はほかにもあるのですか。

曽根:ダイオキシンでも、ヒトと同じような症状が出たのは霊長類だけで、ラットやマウスには出ませんでした。また、最小毒性量(毒性試験の結果から求められた有害影響の発現する最も低い用量)も大きな開きがあります。

ES細胞を使った実験を始める

Q:どうして毒性評価にES細胞を使おうと思ったのですか。

曽根:私たちが日常生活で曝されている濃度の化学物質によるヒトへの本当の影響を見たい、そのためには新しい方法が必要だとずっと思っていました。その後、アメリカに3年間留学し、最後の年に米国環境健康科学研究所で開かれた講演会で、ヒトES細胞の話を聞きました。ES細胞は胚から作られた細胞で、生体内のさまざまな細胞に分化する性質と、自己複製する性質をもつ細胞です。ちょうどヒトのES細胞が樹立されて、ES細胞の自己複製のメカニズムがわかってきた2005年の初め頃のことでした。その話を聞いて、動物に代わるものとして、ES細胞が発生や発達の毒性評価に使えるのではないかと思いつきました。

Q:どのようにES細胞を使った実験を進めましたか。

曽根:帰国して、すぐにES細胞を使って実験を始めました。まずは、マウスのES細胞を理化学研究所と筑波大学から分与してもらいました。ところが、細胞を培養する条件がよくわかっていなかったので、ES細胞を維持するのは大変でした。細胞を未分化の状態で維持するのも、分化させたり、増やしたりするのも、ひとつひとつ条件を検討しなければならないので、実験の条件を整えるまでに多くの時間がかかりました。

Q:ES細胞をどのような細胞に分化させたのですか。

曽根:胎児に対する神経毒性を調べたかったので、ES細胞を神経細胞に分化させる条件を検討し、試行錯誤を繰り返しました。ずいぶん時間がかかりましたが、ラミニンというタンパク質を培地に加えることで初めて神経細胞にすることができました。ラミニンは細胞や組織を接着させることができるタンパク質で、神経細胞が広がるときの足場になります。

Q:マウスES細胞を使って、化学物質の毒性評価はできたのですか。

曽根:手に入りやすいいろいろな化学物質を使って、神経細胞への分化に対する影響を調べました。分化した神経細胞の突起の長さなどを比べると、化学物質の種類によって差があり、ES細胞で毒性を評価できることがわかりました。

いよいよヒトとマウスのES細胞による毒性評価へ

Q:マウスだけでなく、ヒトES細胞を使った実験もしましたか。

曽根:マウスES細胞による毒性の評価系ができたので、続いてヒトのES細胞で実験しようと準備を始めたのですが、細胞が使えるようになるまでに1年半かかりました。ヒトES細胞の場合、実験を実施する上で生命倫理に関する、さまざまな手続きが必要でした。研究所内の審査を経て、文部科学省から実験の認可をもらうことができて、ようやく京都大学から3種類のES細胞を供与してもらいました。

Q:ヒトES細胞の培養はうまくいきましたか。

曽根:これもマウスES細胞と同様に培養に成功するまでとても大変でした。細胞がなかなか増えない、すぐに分化してしまうなどの問題を解決し、ちょうどよい培養の条件を決めるまでは苦労しました。学生や研究員など、研究室のメンバーががんばってくれてようやくES細胞が実験に使えるようになりました。

Q:ヒトとマウスのES細胞で毒性評価ができるようになったのですね。

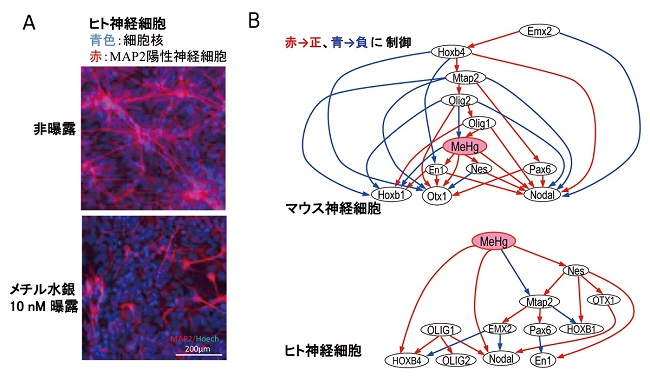

曽根:はい。マウスとヒトで毒性の差をみたいという願いがようやくかないました。2種類の細胞を使って、メチル水銀の影響を調べました。実験してみると、やはりマウスとヒトの細胞では、性質が違っていました。ES細胞が神経細胞に分化するまでの日数は、マウスで23日、ヒトで50日と異なっていました。分化した後、メチル水銀の影響を受けたマウスの細胞はすぐ死んでしまいますが、ヒトの細胞は死にません。組織層を比べても影響は違っていました。

Q:マウスとヒトの細胞では、どんな影響の違いがありましたか。

曽根:ES細胞が神経に分化する初期の段階でメチル水銀に曝露されると、ヒトのES細胞では、神経細胞への分化が強く抑制されてしまいました。マウスでは、メチル水銀に曝露されてもされなくてもあまり変化はありませんでした。ヒトのES細胞は、マウスのES細胞より、分化した神経細胞の樹状突起の長さや数などの形態に異常を起こしやすいことが明らかになりました。さらに神経分化に関わる13種類の遺伝子の発現量を調べ、遺伝子発現の関係性を調べました。

計算科学を利用する

Q:どのようにして複数の遺伝子発現の関係性を調べたのですか。

曽根:計算科学を利用する方法を使いました。留学先で、ベイジアンネットワークという方法を学びました。これは、因果関係を確率により記述するグラフィカルモデルのひとつです。この方法を、毒性評価に応用できると考えて、数学の研究者に協力してもらってプログラミングし、日本に持ち帰りました。

Q:どのような結果が出ましたか。

曽根:ヒトでは、メチル水銀が作用する遺伝子の系列が明らかになり、メチル水銀の神経発達毒性のメカニズムがわかってきました。ヒトでは、メチル水銀の作用により、細胞の多能性の維持にはたらく遺伝子が活性化されていましたが、神経細胞に発現する遺伝子が抑制されていました。このことは細胞の多能性が維持されているものの、神経発達が阻害されていることを示唆しました。この関係は、メチル水銀が神経細胞の突起伸長を阻害することとよく一致しています。マウスでは、ヒトのような遺伝子発現の関係性は見られませんでした。毒性に関する遺伝子を阻害すれば毒性を抑えられ、解毒剤を開発できるかもしれませんね。

Q:この方法で、他の化学物質の毒性も評価できるようになりましたか。

曽根:この結果をもとに、ヒトES細胞と遺伝子ネットワーク、計算科学を組み合わせ、化学物質の毒性を予測するための方法を確立しました。実際に22種類の化学物質を試験して、神経毒性や遺伝的発がん性、非遺伝的発がん性も評価できるようにし、特許も取得しました。健康影響予測システム HEALS(Environmental Risk Research,Health Effects Alert System)として、研究所のHPで公開しています。

現実の曝露によるヒトへの影響を捉えたい

Q:このシステムをどう発展させていくのですか。

曽根:この方法はさまざまな化合物のほか、放射性物質の毒性評価にも利用できるのではないかと考えています。幹細胞を活用した毒性予測は、創薬における安全性評価、毒性検出の早期発見にもつながるので、今後は、基礎研究者ばかりでなく、製薬企業や安全性の研究にも活用してもらえるような展開を目指しています。

Q:新しい方法に対する評価はどうでしたか。

曽根:国際的に動物の利用を減らす動きが加速していることもあり、この方法は、海外で高く評価してもらっています。OECD(経済協力開発機構)の化学品の安全性のためのテストガイドラインに、動物代替法として私たちが開発した方法を申請することも考えています。

Q:今後、研究をどのように発展させていきたいですか。

曽根:ES細胞ばかりでなく、iPS細胞(人工多能性幹細胞)やほかの幹細胞でも、毒性を評価できる方法をつくりたいですね。すでに、iPS細胞を使って大気汚染物質の毒性評価の研究を始めています。幹細胞を活用することで、動物実験でできなかったヒトへの影響を予測できるようなシステムの確立を目指します。

目次

-

化学物質の正確なヒト健康への影響評価を目指して -新しい発達神経毒性試験法の開発-環境儀 No.65

化学物質の正確なヒト健康への影響評価を目指して -新しい発達神経毒性試験法の開発-環境儀 No.65

-

多能性幹細胞を用いて胎児期の影響を調べるコラム1

多能性幹細胞を用いて胎児期の影響を調べるコラム1

-

ヒトの健康影響を調べるためのインビトロとインビボ試験の有用性と問題点の比較

ヒトの健康影響を調べるためのインビトロとインビボ試験の有用性と問題点の比較

コラム2 -

化学物質の健康影響評価の変革コラム3

化学物質の健康影響評価の変革コラム3

-

内分泌かく乱化学物質ビスフェノールAの健康への影響:種差はあるのか?コラム4

内分泌かく乱化学物質ビスフェノールAの健康への影響:種差はあるのか?コラム4

-

ヒト組織由来細胞を用いて、化学物質の神経発達への影響を明らかにするSummary

ヒト組織由来細胞を用いて、化学物質の神経発達への影響を明らかにするSummary

-

ヒト組織由来の細胞、ES/iPS細胞を用いた化学物質が健康に及ぼす影響の予測法研究をめぐって

ヒト組織由来の細胞、ES/iPS細胞を用いた化学物質が健康に及ぼす影響の予測法研究をめぐって

-

国立環境研究所における「ヒト細胞を用いた発達神経毒性試験法と発達期影響予測法の開発に関する研究」のあゆみ

国立環境研究所における「ヒト細胞を用いた発達神経毒性試験法と発達期影響予測法の開発に関する研究」のあゆみ

-

過去の環境儀から

過去の環境儀から

-

PDFファイル環境儀 NO.65 [3.34MB]

PDFファイル環境儀 NO.65 [3.34MB]

目次

- 化学物質の正確なヒト健康への影響評価を目指して -新しい発達神経毒性試験法の開発-環境儀 No.65

- 多能性幹細胞を用いて胎児期の影響を調べるコラム1

-

ヒトの健康影響を調べるためのインビトロとインビボ試験の有用性と問題点の比較

コラム2 - 化学物質の健康影響評価の変革コラム3

- 内分泌かく乱化学物質ビスフェノールAの健康への影響:種差はあるのか?コラム4

- ヒト組織由来細胞を用いて、化学物質の神経発達への影響を明らかにするSummary

- ヒト組織由来の細胞、ES/iPS細胞を用いた化学物質が健康に及ぼす影響の予測法研究をめぐって

- 国立環境研究所における「ヒト細胞を用いた発達神経毒性試験法と発達期影響予測法の開発に関する研究」のあゆみ

- 過去の環境儀から

- PDFファイル環境儀 NO.65 [3.34MB]