復興を未来につなげる総合的なまちづくりを支援する環境創造研究

Summary

東日本大震災から5年が経過し、復興事業や環境の回復に向けた取り組みが進んでいます。その中では、震災前からの課題に加えて、地域社会でよりよい持続的な未来を実現するにはどんな「まちづくり」をすればよいかを考える必要性が大きくなっています。私たちは、地域のくらしと将来に向けて社会、経済と環境が調和し、共生する新しいまちづくりを目指し、自治体や住民、企業の取り組みや関連事業を支援する研究を進めています。

地域の将来像からまちづくり事業の計画まで、総合的に支援する環境創生研究

環境と調和した復興まちづくりを実現するには、建物の復旧から鉄道や港湾の再整備など比較的短期間で解決する課題があります。それに加え、地域の活力を創生し、震災で失われかけた地域の絆を再生するなど、比較的長い期間で、地域全体の課題に同時に取り組むことも必要です。私たち環境創生研究プログラムでは、復興プロセスでの人口や経済活動の回復とともに、自立的な地域エネルギーシステムの形成や環境資源の回復など長期的で全体的な将来の課題を住民や企業の皆さんとともに具体的に描いています。

さらに、駅前開発など具体的な復興拠点事業を未来の地域の活力につなげる整備計画の検討を支援するために、様々なスケールで地方自治体の施策や事業のデータ分析やシミュレーション研究を行っています。また、地域に暮らす人々の意見や意思が施策に適切に反映されるような住民参加型の手法の開発にも取り組んでいます(コラム3)。

災害からの復興と長期的な社会ビジョンの構築

福島では震災前から人口減少とともに少子高齢化が進んでいました。地域の復興では、地域の暮らしやすさや経済活動を維持しつつ、これらの日本全体に共通する課題に先進的に取り組まなければなりません。さらにその課題を解決するために、技術と制度を組み合わせた「社会システムイノベーション」(コラム4)を福島で具体化して、全国に発信することが求められています。そのためには、長期的な地域の見通しにもとづき、震災の影響とともに地球温暖化や資源の希少化などの条件の下で人々が快適に暮らすことのできるような住宅供給、教育と子育て支援などの施策とその効果を検討することが必要です。

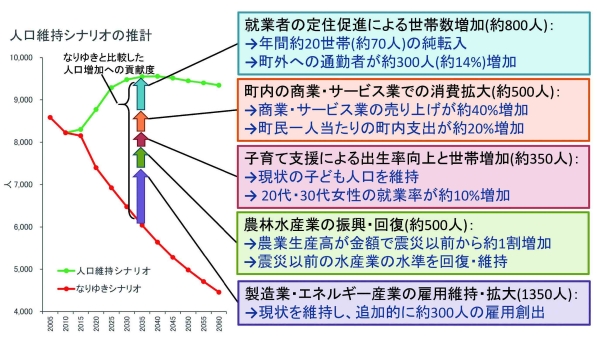

今回、私たちは、福島県内の自治体スケールの人口、通勤、産業、エネルギーの将来シナリオを構築するため、複雑な社会や経済をシミュレーションする統合評価モデル「浜通り北部地域スナップショットモデル」を開発しました(コラム2)。このモデルは、人口を維持するには産業の復興や住宅建設がどれくらい必要か、どのような世代の住民が転入・転出するか、出生などを計算し、地域の施策の具体的な目標を考えることができます。例えば福島県新地町を対象として2050年までのいくつかのシナリオを作成し、人口を維持しながら復興や地域発展を続けていくための産業のあり方や雇用の状況、新たなエネルギー供給システムの姿を具体的・定量的に示しました(図5)。

社会モニタリングシステムの開発と実証

復興支援を効果的に進めるためには、住民の方々の生活に対するニーズや地域環境の情報などを把握する必要があります。この目的のため、国立環境研究所は新地町と連携して「新地くらしアシストタブレットシステム」を開発し、現在モニター世帯(約80世帯)に研究などへの協力をお願いしています。新地くらしアシストタブレットシステムは2つの機能から構成されています。

まず「地域エネルギーアシスト機能」では、各家庭のエネルギー消費をリアルタイムで測定して「可視化」することで、環境を配慮した行動を促すことを目的にしています。各家庭の電力消費パターンに応じた省エネアドバイスレポートを個別に配布し、家庭のすぐれた省エネの試みを紹介するイベントを開催するなど、無理なく楽しみながら省エネに取り組む方法も検討しています。このモニタリングによる結果を集計し、これまでの県などの統計値と合わせて地域の特性を診断することができます。これを地域エネルギー事業や低炭素型の復興まちづくり計画の基礎データとしても活用するとともに、これからの復興まちづくりでこの仕組みを地域の新しい情報インフラとして整備することも議論しています。

また、「生活情報アシスト機能」には、町の行政情報やイベント、復興情報といった日頃の生活を支える情報の提供や、町からのお知らせや住民同士の交流のための掲示板、地域の様々な情報を地図上でシェアする地域情報マップ、アンケート機能を整備しています。このように、行政と住民の間、あるいは住民同士での双方向型のコミュニケーションの機会を提供し、地域の特徴を分析したうえで、避難や移転で途切れがちになりかねない被災自治体の地域コミュニケーションを回復する手法を研究しています。

新地くらしアシストタブレットの整備にあたっては町役場とともに、住民説明、利用希望者の募集、家庭訪問、施設の設置、利用状況のフォローアップ調査、新たな機能のニーズの調査などを行います。このようにして、新しいスタイルの社会環境研究を実現しています。このプロセスそのものを新しい社会環境研究の方式として、他の自治体へも展開していくことを検討しています。

目次

-

災害からの復興が未来の環境創造につながるまちづくりを目指して~福島発の社会システムイノベーション~環境儀 NO.60

災害からの復興が未来の環境創造につながるまちづくりを目指して~福島発の社会システムイノベーション~環境儀 NO.60

-

環境と暮らしの未来が見える地域づくりを目指してInterview 研究者に聞く

環境と暮らしの未来が見える地域づくりを目指してInterview 研究者に聞く

-

福島県新地町のスマート・ハイブリッドタウン構想コラム1

福島県新地町のスマート・ハイブリッドタウン構想コラム1

-

環境と社会、経済を総合的に考えるためのモデル分析コラム2

環境と社会、経済を総合的に考えるためのモデル分析コラム2

-

尚英中学校におけるまちづくりワークショップの開催コラム3

尚英中学校におけるまちづくりワークショップの開催コラム3

-

社会システムイノベーションとは?コラム4

社会システムイノベーションとは?コラム4

-

環境と調和した復興を支援する研究の取り組み研究をめぐって

環境と調和した復興を支援する研究の取り組み研究をめぐって

-

国立環境研究所の

国立環境研究所の

災害環境研究(環境創生研究)のあゆみ -

これまでに公開した災害環境研究(環境創生研究)関連の文書

これまでに公開した災害環境研究(環境創生研究)関連の文書

-

PDFファイル環境儀 NO.60 [4.7MB]

PDFファイル環境儀 NO.60 [4.7MB]

目次

- 災害からの復興が未来の環境創造につながるまちづくりを目指して~福島発の社会システムイノベーション~環境儀 NO.60

- 環境と暮らしの未来が見える地域づくりを目指してInterview 研究者に聞く

- 福島県新地町のスマート・ハイブリッドタウン構想コラム1

- 環境と社会、経済を総合的に考えるためのモデル分析コラム2

- 尚英中学校におけるまちづくりワークショップの開催コラム3

- 社会システムイノベーションとは?コラム4

- 環境と調和した復興を支援する研究の取り組み研究をめぐって

-

国立環境研究所の

災害環境研究(環境創生研究)のあゆみ - これまでに公開した災害環境研究(環境創生研究)関連の文書

- PDFファイル環境儀 NO.60 [4.7MB]