2013年10月31日

研究者に聞く

Interview

環境多媒体モデルを活用し、環境汚染物質のリスク管理へ

環境リスク研究センター副センター長・リスク管理戦略研究室長の鈴木規之さんら研究チームは、大気や水、土壌などを含む環境多媒体モデルを用いて、環境中の化学物質の動態を予測し、その管理に応用する研究に取り組んでいます。鈴木さんに研究の経緯や成果についてうかがいました。

(写真左) 鈴木規之 / 環境リスク研究センター副センター長・リスク管理戦略研究室長

(写真右) リスク管理戦略研究室のみなさん

(写真右) リスク管理戦略研究室のみなさん

分析化学から環境モデル研究へ

-

Q:研究を始められたきっかけは、何ですか鈴木:私は、もともとは環境分析を専門として、学生時代から水道水のトリハロメタンなど有機塩素化合物の分析やダイオキシンの研究などを行ってきました。別の大学に移ると、そこでは最初は十分な実験設備がなくて、実験ができなくなってしまいました。ならば、そこでできる研究をしようと思い、パソコンがあればできる環境モデルの研究に取り組みました。

まずは、簡単なモデルからスタートしました。 1年ほどで最初のモデルができあがり、徐々に複雑なモデルへと研究を進めました。その成果が認められてか、国立環境研究所へ移ることになり、そこで G-CIEMS(GridCatchment Integrated Environmental Modeling System)という環境多媒体モデルの研究を始めることになりました。 -

Q:環境モデルとは、どんなものを指すのですか。鈴木:環境モデルという言葉にはっきりとした定義が決められているわけではありませんが、環境リスクに関する研究分野では多くの場合、環境中の化学物質の挙動を数理的に解くものを指します。実環境を単純化・モデル化した時空間で、着目した物質の挙動を数理的な式に表し、目的となる時間や濃度などを算出します。

-

Q:環境モデルはどんなときに利用するのですか。鈴木:ある化学物質の環境リスクを考えるとき、環境中の濃度や分布を把握することが第一の課題です。このとき、観測とともに環境モデルの利用が一つの選択肢になります。環境モデルは、排出量や物性・地理、気象条件などから予測計算を行うので、例えば将来予測やまだ使われていない物質に対する予測、また観測値が得られない地点の予測など、観測では得られない情報を推定する目的で利用されます。

-

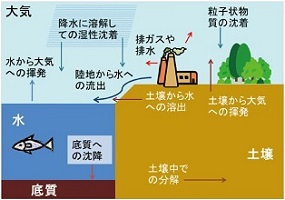

Q:どんなモデルをつくったのですか。鈴木:最初に作ったのは、1ボックスの環境多媒体モデルでした(図1)。環境多媒体モデルというのは、水と大気の間、大気と地面の間などさまざまな媒体間の物質の挙動をモデルの中に含んだモデルです。つまり、大気,水,土壌,底質などの多媒体間の移動を一つのモデル内で一括して扱うことが特徴です。

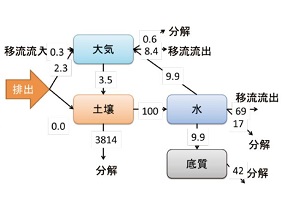

最初のものは学生がエクセル上に作成した定常モデルで、その後、私が1ボックス非定常モデルをプログラム言語を用いて作成しました。定常モデルは、時間変化を計算しないもので、非定常モデルは時間変化を計算するものです。1ボックスの非定常モデルを作成したあたりから、国内外に新たなモデル研究として発表するようになりました。当時、問題になり始めたダイオキシンを対象にした非定常モデルの研究は、たぶん世界で初めてだったと思います(図2)。

-

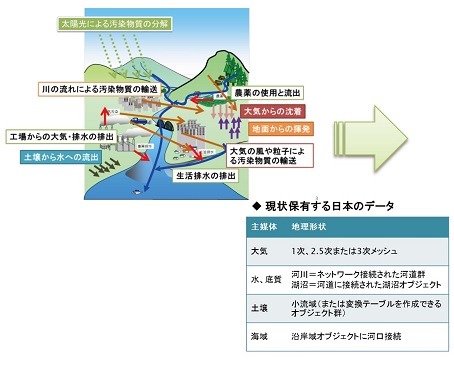

Q:日本全体を1ボックスで示すのは、少し単純すぎるということはないのでしょうか。鈴木:そうかもしれませんね。煙突から出た煙が大気に向かうことは確かですが、それだけではなく、違うどこかの場所に飛んでいくことになります。また、川や湖に工場排水が排出されると、水に入り、どこかの河川を通って流れていくことになります(図3)。

そこで、ここでは、1ボックスのモデルで構成した多媒体モデルを基礎として、より現実的な環境を想定したモデルを作ろうと考えました。たとえば、農薬をまいたとき、地面に落ちるものもあれば、大気中に飛び散るもの、河川に溶け込むものもあるわけです。

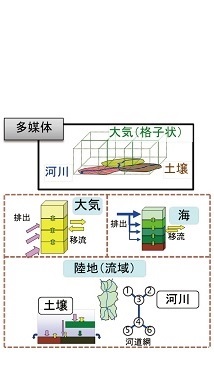

陸や河川などの水域や大気など広い範囲にまたがった化学物質の動きを現実の地理環境の上で解析できる多媒体モデルを目指そうと考えて、G-CIEMSモデルの構想が生まれました(図4)。

つまり、GISで用いる地理データに基づき、化学物質の詳細な地域分布を予測するモデルをつくろうとしたのです。

-

Q:人への影響は、社会的背景まで考える必要があるのですか。鈴木:人や生物への化学物質の影響を考えるには、排出量から得られる環境中の分布、その時間変動から、さらには、人間活動としてなされる農業や漁業、工業などの産業、また商業や用排水システムなどの社会的背景によって、さまざまに異なる要因まで考える必要があります。

このようなさまざまな要因や情報を統合して解析し、また、社会的な影響を考察する研究を進めていくことが、今後必要になると思います。

まずは、河川のデータベースから

河川調査

データの分析や解析

-

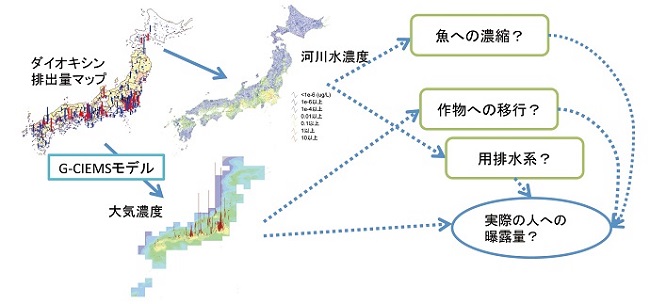

Q:国立環境研究所では、どんな研究をしましたか。鈴木:モデル開発の前に、まずGISによるデータの集約や解析の研究を始めました。ダイオキシン排出量マップはそのときに作られたものです(図8左)。これは、その当時に推定されたダイオキシンの排出量を地図上にデータとして落としこんだものです。

ごみ焼却場から排出されるダイオキシンが問題にされたころで、この排出量の空間分布を入力して環境中のダイオキシンの挙動を解析できるモデルをつくりました。まだグーグルアースなどのサービスはなかったので、非常に手間のかかる試みでした。このダイオキシンのマップは今でもときどき引用されています。 -

Q:その後は、どんなモデルを開発しましたか。鈴木:研究所ではG-CIEMSの構想の実現を進めました。GISで得られる地理データにもとづき、大気、水、土壌、底質などの媒体間の移動と、大気、河川などでの輸送との両方を同時に計算して、媒体間の移動と地点間の輸送をともに推定するモデルです。

-

Q:どのように研究を進めましたか。鈴木:まずつくったのは、河川構造データベースです。大気に比べて、河川はデータが少なくやっかいでした。国土交通省のデータをもとにつくったのですが、小流域ごとの川の流量をつかむのは難しいのです。

流域とは、その地形により降った雨が水系に集まる、大地の範囲や領域のことをいい、その小さな区分のことを小流域というのですが、その小流域に対して観測点はごく限られた地点にしかありません。さらに川の流量について、日本の大河川で自然のまま流れている川はほとんどありません。たとえば、静岡県にある大井川では、多くの水は発電用に使われています。このような現地固有の状況を考慮しないと、流量は全く違うものになります。

しかし、このような条件をすべて算入することは困難です。そこで、ここでは日本各地の川の観測データから架空の自然河川を想定した流量を設定し、日本全国の河川流路ネットワークをモデル計算できるようにしました。このデータベースをもとに、G-CIEMSを構築し、たとえば農薬が河川にどれくらい濃度で存在するかの精密な予測を可能にしました(図5、6)。 -

Q:どのようにモデルをつくるのですか。鈴木:日本全体を4万ほどの河川、対応する4万ほどの流域、また4万個ほどの大気メッシュに区切り、これらの間での大気と水、大気と土壌の間の交換などを20万から200万ほどの連立方程式に落とし込み、コンピュータで計算を行います(図4)

環境中の化学物質の濃度を予測する

ディスカッション

ワークショップ

http://www.nies.go.jp/rcer_expoass/index.html

曝露評価関連シミュレーションモデル&ツール

(表示例:可視化ツール)

(表示例:可視化ツール)

-

Q:水田などで使われた農薬が、いつ、どこにどれくらい排出されるかの予測が重要ですね。鈴木:予測するためには、農薬の化学的性質やいつどこで使われるのかが重要になってきます。揮発性や溶解性、分解性などの化学的性質によって、農薬が土壌に吸着されるのか、水に溶けるのかなど挙動が変わりますからね。さらに化学的な性質が違えば、農薬の使い方も変わります。

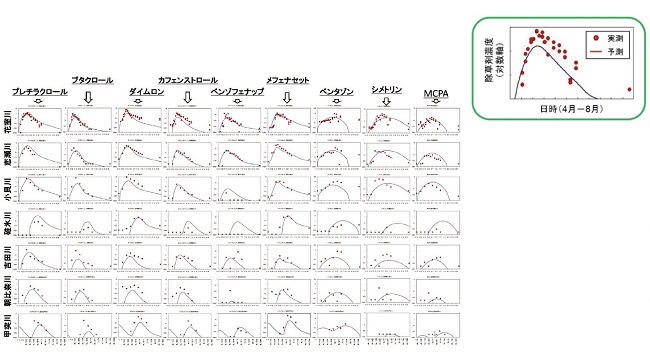

そこで、地理的な条件に農薬の化学的な性質も加えて計算し、農薬の流出の挙動を予測するのです。このモデルの信頼性を評価するために、7地点において定期的な河川調査を実施し、予測結果と実測値を比較しました。農薬の濃度や濃度のピーク形状がともに実測値と予測結果が一致している地点や農薬が多くあり、実態がよく再現できていました。モデルを使うと、高い精度で予測可能であることが確認できました(図6)。 -

Q:対象としている化学物質は農薬だけですか。鈴木:農薬以外にも界面活性剤やPOPs(難分解性有機汚染物質)なども対象としています。モデルに入力する物性値と排出量データが用意できる化学物質に対して応用できます。

ある化学物質を使ったとき、その濃度が大気や水、土壌など場所によってどれくらい違うかがわかるので、管理をするときにどこに注目すればよいかがわかります。それから、日本全国の濃度の分布がわかるので、必要とされる管理の全体像を考えることにも活用できます。さまざまな場所、さまざまな媒体中に存在する化学物質の濃度を予測できるのが、このモデルの特徴です。 -

Q:どんなところに利用されていますか。鈴木:たとえば研究として、農薬類やノニルフェノール、LAS(界面活性剤の一種)などの評価や解析に使ってきました。

また、化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)で、ある化学物質のスクリーニング評価が終わったあと、実際の管理をどのように進めるかを判断するときにも使われています。 -

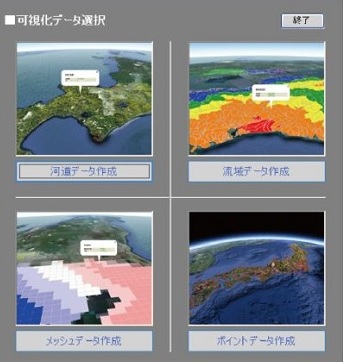

Q:G-CIEMSは公開されているのですか。鈴木:G-CIEMSはインターネットで公開しています。画面上で、水系や化学物質などを選択し、入力すると、計算を実行し、河川や他の媒体中の化学物質の濃度を予測します。

また、GIS表示ファイル作成ツール(可視化ツール)も開発しています。これは、G-CIEMSで計算した結果から、地図表示可能な形式のファイル群を作成するためのアプリケーションソフトです。

さらに、可視化ツールを使って、G-CIEMSの計算結果を地図上に表示することができます。可視化ツールでは、入力データや関連データを地図表示することもできます。

ほかにも、化学物質の簡易的な多媒体分布予測を実施するモデルを内蔵した環境リスク評価を実施するための統合アセスメントプログラム(MuSEM)や化学物質の排出量の推定および地域配分計算を実施するための排出推定ツールも開発し、公開しています。これらのモデルやツールは相互に関連していて、目的や用途に応じて組み合わせることで、化学物質のリスク評価に効果的に活用できます。

農薬の時空間変動のシミュレーションと検証

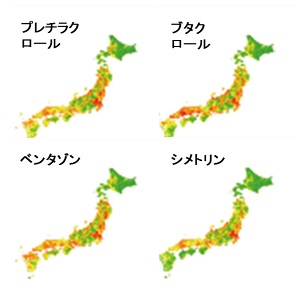

G-CIEMSモデルで最近行った研究に農薬の時空間変動のシミュレーションと検証があります。時間と場所ごとの農薬の排出量を推定できる農薬排出モデルPeCREMを開発しました。これとG-CIEMSモデルを組み合わせて、日本全国の農薬の空間分布と時間変動を予測しようとしたものです。この結果とフィールド観測調査の結果を比較して、モデルが農薬の時空間分布、変動を実際に正確に予測できるかどうかを確かめました。図5は計算された農薬の濃度の地図、図6は予測値と実測値の比較を行ったものです。全国の水系という大きな規模のなかで、詳細な時間変動と分布を正確に明らかにした初めての成果となります。

生物への影響を予測する

-

Q:G-CIEMSをどのように発展させたいですか。鈴木:G-CIEMSで予測した化学物質の環境中の濃度から人や生物への曝露量を推定することができます。そこで、化学物質の健康影響や生態影響などのリスク評価へ応用したいと思っています。

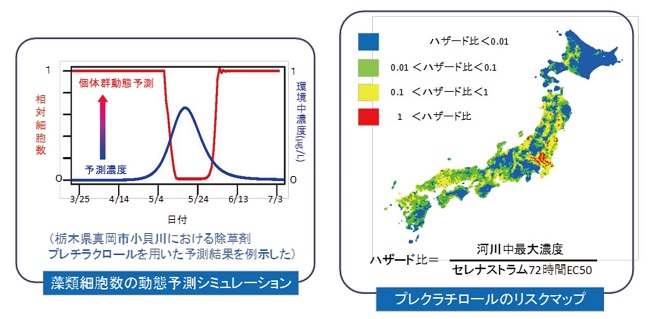

今進めている研究の一つは、除草剤の環境中の濃度の時間的な変動を予測するとともに、藻類への影響をシミュレーションするというものです。藻類を使ったのは、除草剤の影響を受けやすく、除草剤の生物への影響を調べるのに適しているからです。栃木県小貝川を地点の例として選び、この地点での除草剤濃度の変動に対する藻類の影響を検討しました。その結果、除草剤濃度の変動に対して藻類が影響されることが推定されました(図7)。

-

Q:生物へのリスクも予測するということですか。鈴木:はい。生物濃縮をモデル化する研究も進めています。環境多媒体モデルで得られた化学物質の環境濃度から、化学物質の生物への移行を予測することが目的です。これは、実験データが必要なので、実験研究から基礎的なモデル式を求めようとするものです。

-

Q:生物や人がどんな影響を受けるのかも予測できるのですか。鈴木:化学物質の影響を予測するための研究も行っています。大気汚染物質の影響だったら、大気中の汚染物質の濃度から生物がどれくらい曝露されて影響を受けるのかは、そこに人がいると想定するだけで予測できます。しかし、複雑な経路を経て化学物質に曝露され、その結果、影響を受ける場合は、環境中の濃度データだけでは予測できません。

たとえば、生物濃縮した魚介類を介して人がどれくらいダイオキシンに曝露されるのかは、地理的な汚染状況や魚介類のダイオキシン濃度だけでは、わかりません。人がどこの魚介類を消費するのか、その流通経路まで関連付けて考える必要があります。多くの条件を組み合わせて、モデルとその結果を用いた評価の仕組みを考える必要があります(図8)。

-

Q:人への影響は、社会的背景まで考える必要があるのですか。鈴木:人や生物への化学物質の影響を考えるには、排出量から得られる環境中の分布、その時間変動から、さらには、人間活動としてなされる農業や漁業、工業などの産業、また商業や用排水システムなどの社会的背景によって、さまざまに異なる要因まで考える必要があります。

このようなさまざまな要因や情報を統合して解析し、また、社会的な影響を考察する研究を進めていくことが、今後必要になると思います。